共同利用・共同研究

低温実験室の利用について

低温実験室の利用について

各種書式・安全教育マニュアル

低温実験室の利用マニュアル

非常時呼出ベルの取り扱い等

関係先一覧

低温実験室利用状況一覧

低温実験室の利用について

低温実験室の利用を希望される方は、以下の要領で申請し、利用が許可された場合は必ず安全教育を受講し、安全に十分注意の上ご利用ください。なお、利用目的によってはご希望に添えないことがありますことを了承ください。

- 利用手続きについて

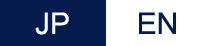

低温実験室の利用までの流れ(A→D)は以下のようになります。

- 低温実験室の利用を希望される方(利用代表者)は、まずメールにてワンストップ受付窓口(coldlab@lowtem..., 「...」は「.hokudai.ac.jp」と読みかえてください)にご相談ください。その際、利用申請書に利用する部屋名称、利用の目的、期間、条件(温度、持ち込み機器の有無、所内関係者との調整の有無など)をご提示ください。

- 所内低温室管理者内で担当管理者(低温室担当管理者)を決定します。

- 利用代表者と担当管理者、および利用責任者(所内共同研究者)が利用条件等の細部調整をおこないます。

なお、利用にあたっては、所内教員との共同研究が基本となります。当初申請時は、利用申請書は記入できる箇所のみで構いませんが、利用許可前に担当管理者および利用責任者(所内共同研究者)と相談の上、完成版を提出してください。あらかじめ担当管理者等と連絡調整がついている場合には、B、Cは省略していただいて構いません。 - すべての必要事項を確認後、利用代表者および利用責任者に利用許可を交付します。なお、利用代表者が低温研共同研究を申請していない場合には、利用許可交付前に利用責任者が責任をもって共同研究を申請し許可を得てください。

利用代表者および利用責任者は低温室利用の各種調整と安全管理の責任を担います。利用代表者および利用責任者は部屋の全利用者への安全管理を徹底してください。すべての利用者は利用前に安全教育の受講が必須です。利用責任者は、安全管理の安全教育確認書、署名済みの誓約書をとりまとめて、会計担当にご提出ください。

- 安全教育の受講について

低温実験室を利用される方は、安全教育の受講が義務付けられています。

- 所内利用者:各グループの代表(安全主任者)による安全教育を受講してください。

- 所外利用者:所内教員の共同研究者の所属するグループの代表(安全主任者)が安全教育の責任を負っていますので、事前に当該グループの代表または代表から指示を受けた者から安全教育を受講してください。

- 低温実験室を安全にご利用いただくために

低温実験室を利用される方は、以下の注意事項に従って、安全にご利用下さい。

- 利用に先立ち、次ページ以下の「低温実験室の利用マニュアル」「非常時呼出ベルの取り扱い等」をご一読下さい。

- 実際の利用に際して、安全主任者から利用上の注意(入退室ボードの表示、非常時の対応など)を聞いた上で、安全に注意を払ってご利用ください。

- 試料や装置などを搬入した場合は、入口等の見易い箇所にID 番号・保管者(電話番号)・保管期間・内容物が書かれた用紙を貼り付ける。保存期間を過ぎたものは廃棄する。

- 資料等の保管について:人が出入りしない資料等の保管の場合、上記と同様に利用責任者に相談し、利用責任者が担当管理者と調整してください。担当管理者の許可の後、利用責任者は見易い箇所に保管者(電話番号)・保管期間・内容物が書かれた用紙を貼り付ける。保存期間を過ぎたものは廃棄する。

各種書式・安全教育マニュアル

申請書

誓約書

安全教育確認書

安全教育マニュアル

低温実験室の利用マニュアル

低温実験室は極めて特殊な環境であり、その利用時の安全確保に当たっては作業者が以下の遵守事項を徹底することが必要である。

- 低温室を利用する時は、所定の手続きに従って申請し、許可を得る必要がある。

- 各低温実験室を利用するにあたって、安全上の問題がある場合、担当管理者と相談すること。

- 低温実験室は極めて特殊で苛酷な環境であるため、少しでも体調に不安がある場合は、使用を控えること。

- 低温実験室は気密性が高く、冷却循環装置や人体への悪影響のため、揮発性物質、粉塵性物質の持ち込みを禁止する。

- 各低温実験室の使用前に利用実験室の酸素濃度・室温が正常値であることを確認してから入出すること。利用実験室の酸素濃度・室温が異常値である場合は必ず利用責任者に報告すること。利用責任者は担当管理者と部屋の継続利用の可否について相談すること。

- 各低温実験室の使用前に緊急通報装置の位置を確認しておくこと。低温実験室では、常に窒息、引火、爆発などの恐れがあるので、充分に注意すること。実験中、目まいや息苦しさを感じた場合は速やかに退出し、利用責任者に報告すること。特に、液体窒素やドライアイスなど揮発性物質、メタノール、燃料など引火性物質を用いることを禁止する。実験システムを開放系とせず、不要なガスは低温実験室外に排出するような工夫をすること。

- 低温室では必ず防寒具(防寒服、防寒靴、帽子、手袋)を着用すること。低温室から出た後も、体が気温に慣れるまでは防寒具を脱がないこと。低温環境下では、通常より感覚や痛覚が鈍り、判断力が低下することが多いので、作業手順を事前に確認するなど万全の準備を行うこと。また、できれば1 時間毎に室外で充分な休息をとることとし、2時間以上低温室内に留まらないこと。

- 単独での低温室作業は極力避け、できるだけ2名以上で入室すること。低温室で作業をするときは、作業前に低温実験室を利用することを利用責任者に必ず連絡すること。また、作業後に利用が終了したことを利用責任者に必ず連絡すること。

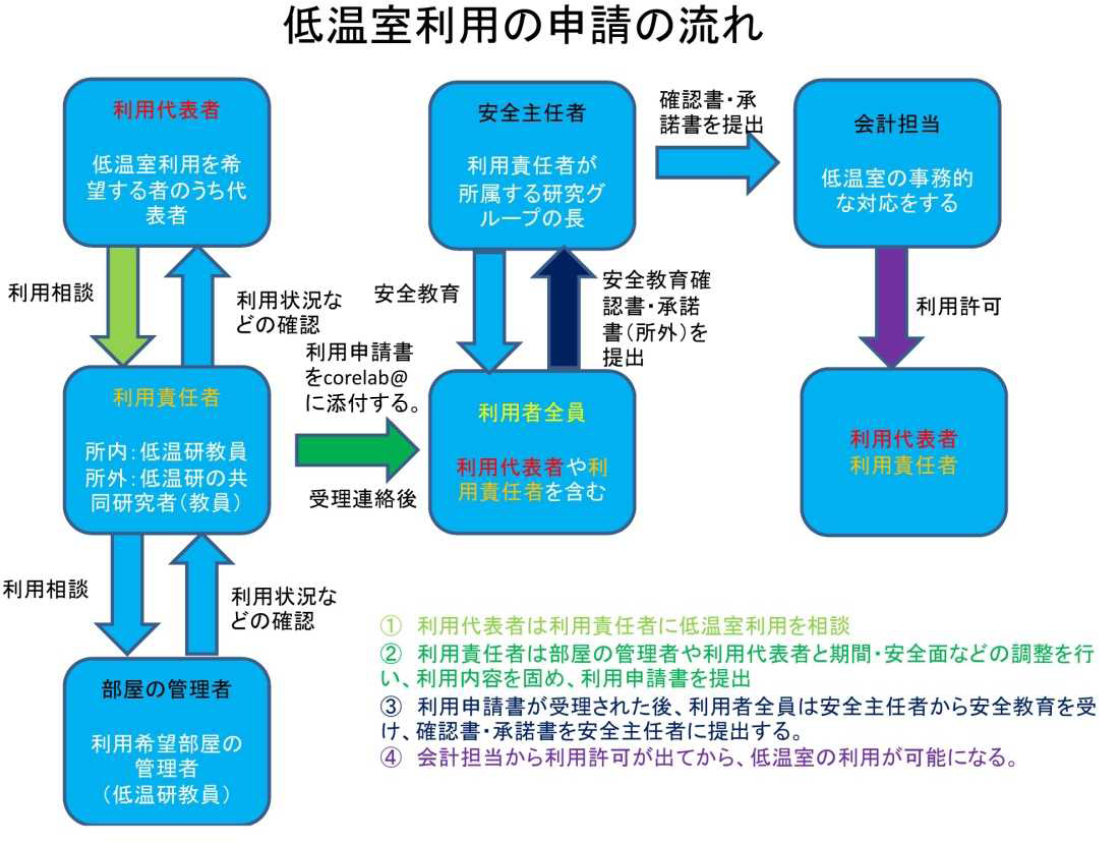

- 低温実験室に入室している間は、各低温実験室付近(実験棟1 階、2 階、分析棟1 階の3 ヶ所)に設置してある入退出ボードに、所定の方法に従って入退出を掲示すること(利用責任者の指示に従うこと)。この掲示が無い場合は、低温実験室を使用していることが室外に認知されないので、緊急時の対応に支障が出る。利用者個人の責任で必ず遵守すること。利用責任者は低温実験室での作業中、ビデオモニターなどにより監視をおこなうこと。

- 18 時以降の低温実験室利用は極力避けること。また、22 時から7 時までの夜間または休日の低温室作業は、禁止する。18 時から22 時にやむを得ず使用する場合は、事前に使用開始時間と終了時間を必ず守衛室に届け出ること。終了後はすみやかに守衛室に報告すること。守衛室では、22 時の所内巡回の時に終了報告のない低温実験室の安全確認を行うこと。(低温実験室の室内灯が点灯している場合は、モニターで確認できる。)低温室利用後は必ず室内灯を消灯すること。(点灯したままの状態は、異常が発生していることを意味する。)

- 22 時から7 時までの夜間または休日の低温室は、緊急性の高い低温室の維持管理など必要に迫られた場合のみ、低温室の安全に関する十分な知識を持つ低温室運用責任者・同補佐・担当管理者・各部門の安全主任者・技術部共通機器管理室員・事務部会計担当員・警務員・運用責任者が指名した者の入室が許可される。

- ガラス窓が設置された低温実験室では、外部から低温室内の安全が確認できるよう塞いではならない。外光を避けたい実験を行う場合は、外側にカーテンを取り付けるなどで対処すること。

- 低温室運用責任者は、定期的に低温実験室の安全状況をチェックする。この際、問題が指摘された場合、担当管理者または利用責任者は早急に改善しなければならない。また、運用責任者は危険度の高い利用をしている場合、使用を禁じる措置をとらなければならない。

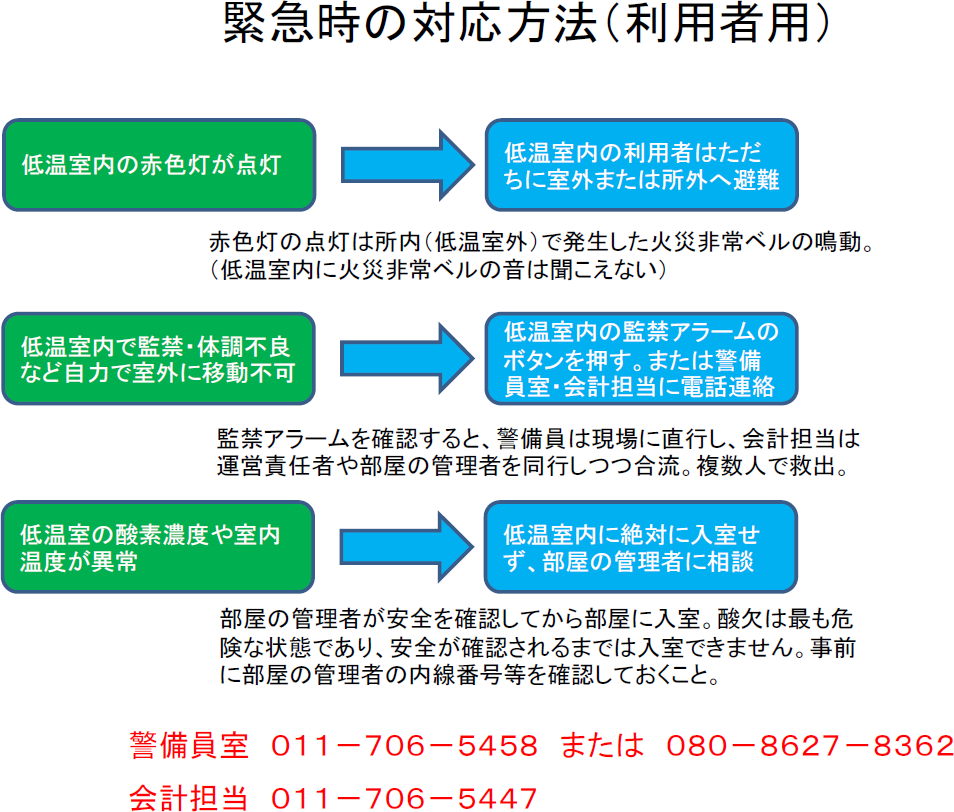

非常時呼出ベルの取り扱い等

低温室内で監禁・歩行困難などの非常時には、非常呼び出し装置を押すこと (上図参照)。これにより、警務員室、分析棟機械室、各低温室制御盤で警報装置が鳴動する。低温室外の火災時は、非常ベルの音が聞こえないかわりに低温室内の赤色灯が点灯する。赤色灯が点灯した場合、速やかに所外に退避すること。

非常呼び出し装置作動の際、低温科学研究所は下記の対応をする。

記

- 人命救助を優先する。警務室員は警報作動を会計担当に連絡し、現場に急行する。会計担当は運用責任者・同補佐、担当管理者など周囲の関係者に声をかけ現場に同行させる。

- 警務員と同行者は入室ボードにより利用者の把握をする。室内監禁者がいると判断された場合、酸素濃度計により各部屋の酸素濃度を確認のうえ救助を行い、必要に応じて119 番通報をする。ただし、酸素濃度が異常の場合、ただちに119 番通報をし、酸素マスクをつけ、入室し救助を行う。

関係先一覧

低温実験室 担当管理者等一覧

- 低温実験室等運用責任者、運用補佐

- 低温実験室等の全体の運用に係る企画・調整。

- 低温実験室等に共通の利用規則、安全対策等の検討。

- その他、低温実験室等全体に係る事項。

- 低温実験室等担当管理者

- 当該低温実験室等の維持・管理。

- 当該低温実験室等の利用に係る利用責任者への指示。

- その他、当該低温実験室等に係る事項。

- 各部門の安全主任者

- 利用責任者;所内外から低温実験室等利用者を受け入れ。

- 利用責任者;低温実験室管理者に利用に関する調整。

- 利用受け入れ研究課題の安全管理責任者。

- 技術部共通機器管理室員

- 低温実験室等の全体の維持・管理。

- 低温実験室等の全体の技術的な対応全般。

- 事務部会計担当員

- 低温実験室等の全体の事務的な対応全般。

- 緊急事対応(第2連絡先)。

- その他、低温実験室等全体に係る事項。

- 警務員

- 低温実験室等の全体の監視・安全管理。

- 入室者カードの貸与。

- 平日18 時から22 時における、入退室管理。

- 緊急事対応(第1連絡先)。

- 利用代表者

- 低温実験室等の利用に関する安全責任者。

- 利用責任者に低温室利用に関する調整。

低温実験室利用状況一覧

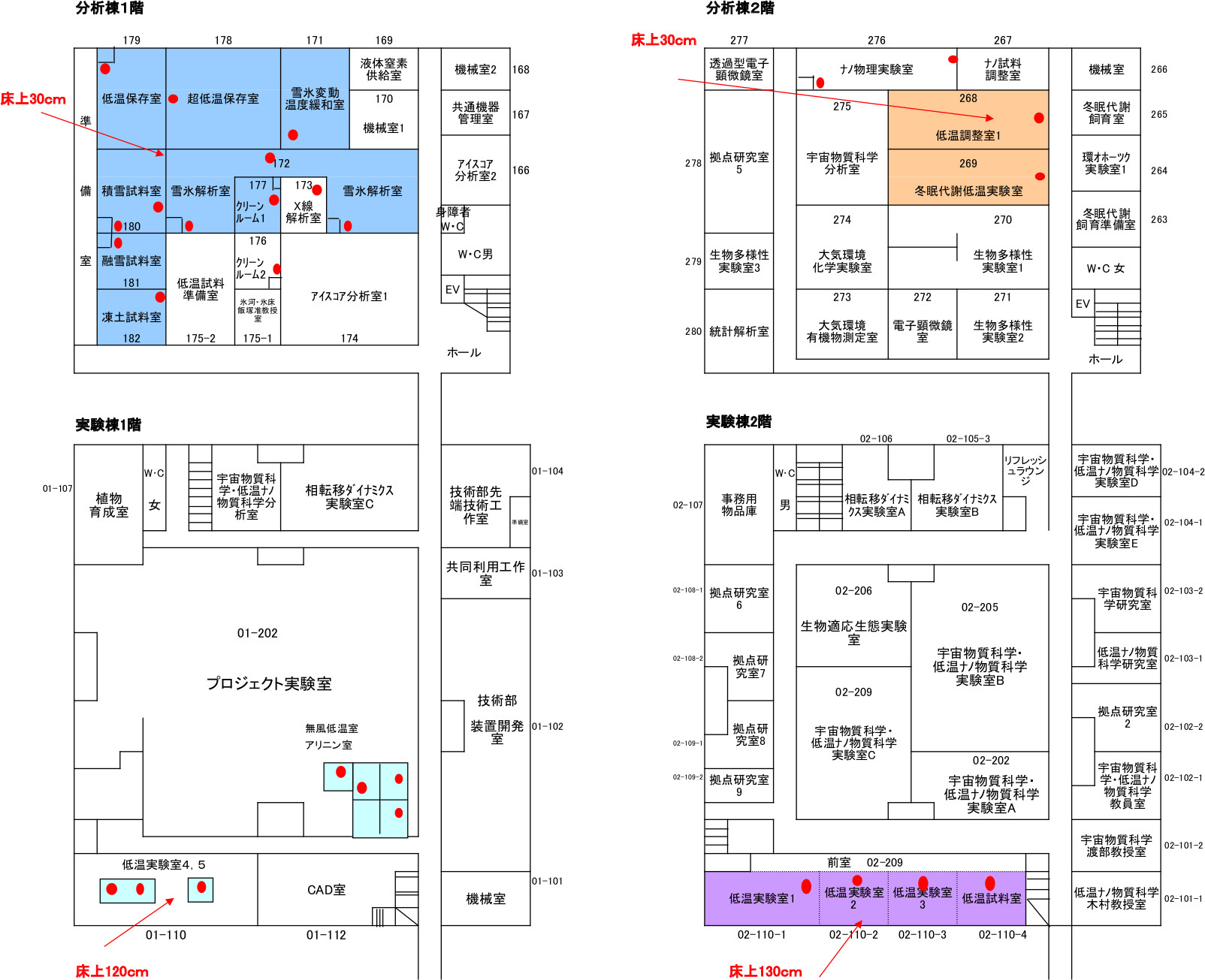

- 許可番号 利用目的

- 許可年月日

- 実験室名

- 利用責任者

- 利用者

- 代表者

- 利用予定期間

- 7-1 休眠打破試験

- R7.04.02

- 低温実験室2(実・02-110-2)

- 小野清美

- 生物適応・助教・小野清美、森林総合研究所・研究員・菅井徹人、農学研究院・准教授・澤田圭、筑波大学・研究員・相原隆貴

- 小野清美

- 令和7年4月15日~ 令和7年8月31日

- 7-2 材質強度試験

- R7.04.02

- 低温実験室3(実・02-110-3)

- 小野清美

- 生物適応・助教・小野清美、森林総合研究所・研究員・菅井徹人、農学研究院・准教授・澤田圭、筑波大学・研究員・相原隆貴

- 小野清美

- 令和7年4月15日~ 令和7年8月31日

- 7-3 「卓上型クライオ顕微鏡による雪・氷の観測手法に関する研究」に関する実験の実施

- R7.04.17

- 融雪試料室(分・181)

- 木村勇気

- 低温ナノ物質科学・教授・木村勇気、准教授・山﨑智也、ドキュメンタリーチャンネル・藤原英史、テクネックス工房・大野輝昭

- 木村勇気

- 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日

- 7-4 氷の結晶成長過程の観察実験

- R7.04.17

- 無風低温室(実・01-202)

- 佐﨑元

- 相転移ダイナミクス・教授・佐﨑元、助教・長嶋剣、助教・村田憲一郎

- 佐﨑元

- 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日

- 7-5 ハムスターの飼育および冬眠誘導、サンプリング

- R7.05.01

- 冬眠代謝飼育室2(新-N201) 冬眠代謝低温実験室(分-269)

- 山内彩加林

- 名古屋市立大学・特任助教・松本真実、教授・澤本和延、M1・藤山瞳

- 松本真実

- 令和7年4月1日~ 令和8年3月31日

- 7-6 海氷コアサンプルの分析のため

- R7.05.01

- 低温実験室1(実-02-110-1)

- 豊田 威信

- 気象庁気象研究所気象予報研究部・主任研究官・谷川朋範、北海道教育大学教育学部釧路校・准教授・中山雅茂、大気海洋相互作用・助教・豊田威信

- 谷川朋範

- 令和7年5月12日~ 令和7年5月16日

- 7-7 海氷の切削・作業(低温実験室1)、海氷生成実験(低温実験室4)、写真撮影作業(低温実験室5)

- R7.05.07

- 低温実験室1(実-02-110-1)、低温実験室4(実-01-110-3)、低温実験室5(実-01-110-1)

- 豊田 威信

- 水産科学研究院・教授・野村大輝、水産科学研究院・JSPS-PD・エミリアーノ シモリ、水産科学研究院・Dr1・秋野僚太、水産学部・4年・富田雄大

- 野村大樹

- 令和7年11月4日~14日(低温実験室1) 令和7年10月14日~11月14日(低温実験室4)、 令和7年11月4日~14日(低温実験室5)

- 7-8 低温研一般公開用の海氷薄片作製

- R7.05.22

- 低温実験室1(実-02-110-1)

- 豊田 威信

- 大気海洋相互作用・助教・豊田威信

- 豊田 威信

- 令和7年5月26日~ 令和7年6月6日

- 7-9 「0℃近辺の凍土環境変動観測のための実験・機器開発・検証」における風穴氷の挙動に関する実験

- R7.11.27

- 積雪試料室前室(分-180)

- 的場 澄人

- 海洋研究開発機構・斉藤和之、NPO氷河・雪氷環境研究舎・曽根俊雄

- 斉藤 和之

- 令和7年11月28日~ 令和7年12月5日

低温実験室の利用について(所内用)

過去の利用状況:H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

更新履歴

2025年11月28日 利用状況

2025年07月18日 改訂

2025年01月16日 利用状況

2024年12月10日 利用状況

2024年09月27日 利用状況

2024年04月23日 利用状況、利用管理者等一覧

2024年02月14日 利用状況

2023年08月23日 利用状況

2023年07月27日 利用状況

2023年05月10日 ベル配置図、利用管理者等一覧

2023年05月09日 利用状況

2023年04月07日 運用責任者、管理者

2015年12月21日 改訂