一般・学生向け

低温研で活躍する学生

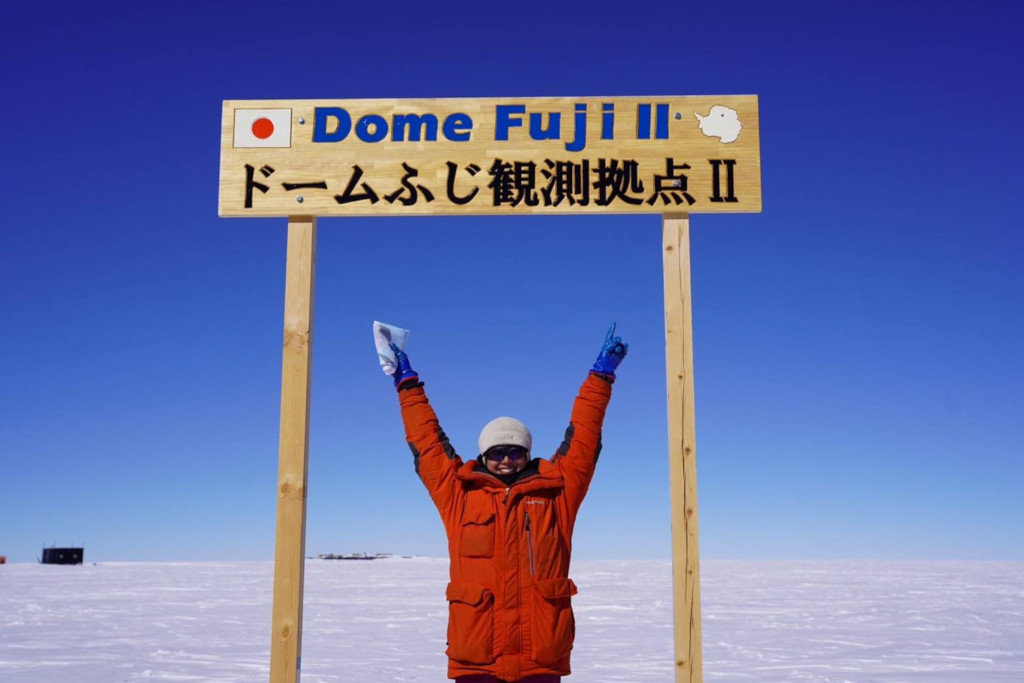

松本 真依

氷河氷床分野/環境科学院 地球圏科学専攻 D2

写真:アイスコア掘削のため訪れた、南極・ドームふじ観測拠点IIにて。

低温研を知ったきっかけは?

高校生の頃、極地に関わる研究ができる大学・学部を調べていた時に低温研の存在を知りました。しかし、当時は進学先の学部を探していたため、極域や寒冷圏に関わる研究をしている一機関としての認識にとどまりました。数年後、進学先の大学院を決める中で低温研について調べ、私がイメージしていた雪氷をはじめとした寒冷圏の研究だけでなく、幅広い専門の方々が所属されていることを知り、ますます興味がわいたことを覚えています。

低温研で今どのような研究をしていますか?

「アイスコア」という試料を使った研究をしています。アイスコアとは、氷床や氷河を円柱状にくりぬいた氷試料のことです。氷床は、長年降り積もった雪が押し固められ氷になることで形成されています。そのため、アイスコアを分析すると、雪が降った当時の環境を復元することができます。私は、修士研究から、グリーンランドで掘削されたアイスコアを用いて、「氷床内陸部のアルベド(地表面が太陽光を反射する割合)の決定に重要な積雪粒子の形状は、雪が押し固められる前、どうだったのか?」、また、「雪から氷になる過程は、たくさん雪の降る地域とそうでない地域でどのような違いがあるのか?」ということを明らかにするため、-20〜-50℃の低温室で日々分析を行っています。

どのように今の研究室を選んだのですか?

卒業研究でアイスコアの研究をする中で、より試料に近いところで研究をしたいという思いが強くなりました。しかし、日本でアイスコアを分析・保管している施設は、非常に限られています。その中で低温研(大学院生としての所属は環境科学院)は、充実した研究環境のほかに、極域や寒冷圏に興味のある学生が多く所属しているという特徴がありました。私は、こういった環境での大学院・研究生活に魅力を感じたため、現在の研究室へ進学しました。

なぜ今の研究をやろうと思ったのですか?

小学生の頃から極地に興味のあった私は、学部課程時からアイスコアの研究ができる大学を探し進学しました。しかし、卒業研究をする中で、氷の状態での測定(アイスコアの分析は、氷試料を切ったり融かしたりする方法と、氷の状態で破壊せず行う方法がある)や低温室での分析に魅力を感じ、そういった手法を使った研究がしたいと漠然と考えていました。そのことを指導教員に相談したところ、研究テーマをいくつか提案いただきました。中でも、グリーンランド南東部で掘削されたアイスコアに関わるテーマは、とても興味がわくものであり、このアイスコアの物性に関するテーマで修士研究(→博士研究)を取り組むことに決めました。

研究のおもしろい点はどこですか?

これまで明らかになっていない、新しい発見をできる点がおもしろいです。特に、現在分析を続けているアイスコアは、過去に掘削されたアイスコアと異なる点が多く、こうでもない、ああでもないと言いながら、目の前の結果までの過程を考えることはとても楽しいです。また、私はタイミングにも恵まれ、大学院生活の中で、グリーランドと南極、両極の氷床で観測をすることができました。「雪」一つとっても、一言では表せない違いが分かるようになる点もとても面白いです。

札幌での暮らしはいかがですか?

とても便利で住みやすく、満足した生活を送っています。生活面では、都会の割に家賃が安く(特に低温研周辺)、スーパーといった近くに欲しいお店に加え、札幌駅という商業施設もあるため困ったことがありません。これほど便利な地域にもかかわらず、ドライブの行先に困らないほど土地も広いため、リフレッシュできる環境が多い所も気に入っています。また、雪氷の研究をしているため、雪の観測や雪が無いとできない実験が手軽にできる点も魅力的なところです。

これから大学院進学を志す後輩へのアドバイスは?

大学院生活は、学部時代と異なり、研究に多くの時間を割くことになると思います。そのため、研究でやりたいことや興味のあることを明確にし、進学された方が良いと思います。進学の目的は様々だと思いますが、研究の魅力にはまれる良い大学院生活になることを願っています。

写真:観測地点までの移動に使用した「犬ぞり」と極夜明けの太陽。グリーランド・シオラパルクにて。

(2025.3)