2007年12月 No.24

写真は、北海道大学雨龍研究林のダケカンバ林における林冠の季節変化及び林床のようすを示したものである。ダケカンバは、主としてオホーツク海外辺の山地に分布する北方林の樹種である。当地では、大気—植生—土壌の相互作用が寒冷域の水循環に与える影響を解明するために森林構造、生理生態、気象及び土壌がさまざまな時間スケールで継続的に観測されている。特に林分レベルの蒸発散量を制御する環境要因の解明が重要課題となっている。(寒冷陸域科学部門 山田雅仁)

| Research | 研究紹介 |

| 有機エアロゾルの組成・分布・変質と地球環境への影響 | |

| 河村 公隆(寒冷海洋圏科学部門) | |

| スイス・ローヌ氷河における熱水掘削 | |

| 杉山 慎(寒冷陸域科学部門) | |

| 変形菌類の生態研究 | |

| 加茂野晃子(低温基礎科学部門) | |

| People | 新しい研究者の紹介 |

| 「−ミクロな世界から宇宙へアプローチ−」 | |

| 日高 宏(低温基礎科学部門) | |

| Administration Office | 平成20年度共同研究・研究集会公募について/会議開催報告/人事異動 |

北海道大学低温科学研究所

http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/

|

低温研ニュース第24号 (北海道大学低温科学研究所広報誌) | ||

| 発 行 | : | 北海道大学低温科学研究所 所長 〒060-0819 札幌市北区北19条西8丁目 |

| 編 集 | : | 低温研ニュースレター編集委員会 |

| 編集委員 | : | 藤吉康志・大島慶一郎・的場澄人・事務部共同利用担当 (ご意見・お問い合わせ、投稿は編集委員まで) TEL (011)706-5465、FAX (011)706-7142 |

河村 公隆 (寒冷海洋圏科学部門)

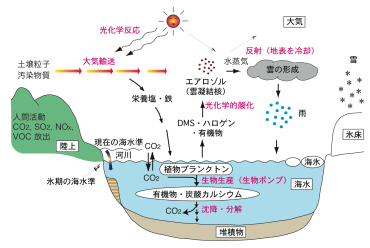

大気中に存在する微粒子(エアロゾル)は太陽光を吸収または反射します(直接効果)。また、それらは凝結核として雲の生成に関与し地表を冷却することでも知られています(間接効果)(図1を参照)。地球の放射収支へのエアロゾルの直接・間接効果は、温室効果気体の増加による地球温暖化を相殺するほどに大きいと考えられていますが、その見積もりには大きな不確定性が存在しています(IPCC 2001, 2007)。

温室効果気体にくらべてエアロゾルの大気寿命は数日から2週間程度と短いため、エアロゾルの組成・分布は地域により大きな偏りが存在します。そのためにエアロゾルの大気環境へのインパクトは、地域により大きく異なるという特徴があり、その結果、地域的水循環(乾燥化・集中豪雨)に重大な影響を与えると考えられています。

その中で、特に、微粒子を構成する化学成分の組成がその物理的特性に重要な影響を及ぼします。直径1μm以下の微細粒子には有機物が濃集することから(最大で30-70%)、その組成・分布を明らかにする課題は重要なものとなっています。しかし、有機エアロゾルの組成に関する研究はこれまで十分ではなく、それがエアロゾルの放射への効果を見積もる上で大きな障害となっていました。なかでも、極性有機物の組成・分布・起源についてはよくわかっておらず、放射モデルにとって最大のブラックボックスと考えられています。

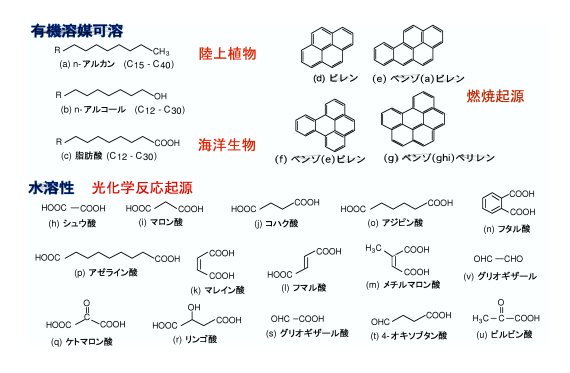

われわれは、エアロゾル中の有機物をガスクロマトグラフ(GC)及びGC/質量分析計(GC/MS)を用いて化合物レベルの解析をおこない、有機エアロゾルの組成・起源・生成機構および都市・海洋・極域大気中における分布の特徴および光化学的変質を明らかにする研究を実施してきました。図2にこれまで大気エアロゾル中に検出してきた有機化合物の種類と化学式を示します。有機物は大きく分けて水に溶けにくいものと溶けやすいものに分けられます。前者は有機溶媒で抽出可能であり、後者は純水で抽出できます。また、アルカンや脂肪酸などはエアロゾルの表面を被覆し水蒸気の蒸発・凝結を阻害する役割を果たすのに対し、シュウ酸などの低分子カルボン酸はエアロゾルの表面を活性化させ凝結核としての能力を増大する役割を持ちます。その結果、水溶性有機エアロゾル成分は雲の生成や水循環に深く関わります。

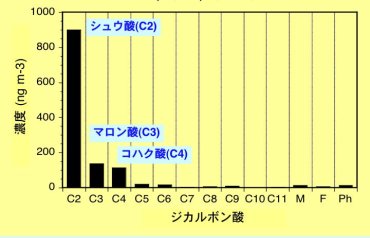

これまで、水抽出、ブチルエステル誘導体化とGC、GC/MS法を併用することにより、エアロゾル中のジカルボン酸を測定する新しい方法を開発してきました。その結果、シュウ酸を主成分とする低分子ジカルボン酸が、都市、海洋、及び、極域大気エアロゾル中に主成分有機物として存在することを見いだしました(図3)。その濃度は、これまで濃度が比較的高いと報告されてきた非水溶性の炭化水素や脂肪酸にくらべて、更に高いものであることが明らかとなりました。

炭化水素・脂肪酸などは化石燃料の燃焼や植物・土壌から直接大気中に放出されます(一次エアロゾル)。これに対して、カルボキシル基を2つ持つジカルボン酸は、排気ガス中にも存在しますが、大部分は光化学反応によって大気中で二次的に生成されることが明らかとなりました。更に、アルデヒド基を分子の末端に持つカルボン酸(グリオギザール酸など)も検出し、ジカルボン酸に次ぐ高い濃度で存在することも見つけました。これらは、炭化水素などの酸化反応の中間体であり、最終的にはシュウ酸にまで酸化される化合物です(河村、2006)。

また、ジカルボン酸は直径0.5μm付近の微細粒子として存在することを見つけました(図4)。しかし、黄砂現象時には塩基性のカルシウムが存在する粗大粒子画分にもジカルボン酸は存在することがわかりました。カルボン酸の一部が揮発し塩基性の大型粒子に吸着されたものと思われます。このように、ジカルボン酸は黄砂粒子と反応しその化学組成を変化させることもわかってきました。

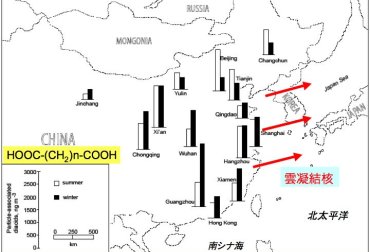

東京など都市エアロゾル中のジカルボン酸は高い濃度(100-1000 ng m-3)で存在しますが(Kawamura and Yasui, 2005)、中国の主要都市におけるそれらの濃度は、さらに高いことがわかりました(Wang et al., 2006; 図5)。都市、海洋、及び、極域での大気観測を通して、ジカルボン酸は解析された有機物のうちで最も高い濃度で存在する有機化合物群であることが明らかになりました。

エアロゾル中の炭素に占めるジカルボン酸の割合は、都市域で1-5%、北極では、2-12%に、また、外洋大気中では最大で25%に達することがこれまでの観測を通して明らかになりました。その割合は、光化学反応の進行とともに増大する傾向にあります。また、その値は、微細粒子ではより高くなる傾向にあります。

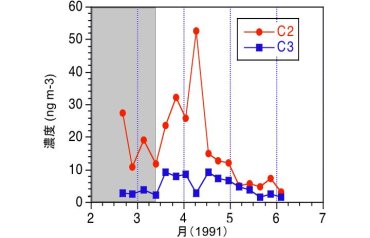

北半球の低中緯度より放出された汚染性物質(SO2, NOx, 揮発性有機物など)は、冬の間に北極まで大気輸送されそこに蓄積します。長い極夜の後、太陽が昇る春には強い太陽光により光化学反応が進行しガスから粒子への変換反応がおこることが知られています。われわれは、北極での大気観測を通して、低中緯度より輸送された揮発性有機物が北極で酸化反応を受けジカルボン酸を生成することを明らかにすることができました(図6)。

こうした研究をとおして、大気中での光化学的変質の進行とともに、粒子表面はより水溶性の物質で覆われ、有機エアロゾルはより水溶性になることが明らかになりました。このことは、水溶性有機物がエアロゾル表面の物理化学的(吸湿)特性を大きく変え、雲粒の生成に深く関わる可能性を浮き上がらせました。

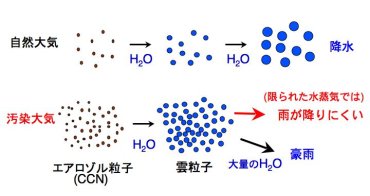

急速な人間活動の増大の結果、アジア・太平洋域ではエアロゾルの化学組成、粒子数密度が急激に変化し、大気エアロゾルの吸湿特性や大気環境を大きく変えている可能性があります。例えば、汚染大気ではエアロゾルの数密度が高すぎて1粒子が受け取ることができる水蒸気量は限られます(図7)。微細な雲粒子はたくさんできますが限られた水蒸気量では雨滴にまで成長できません。その結果、雲粒は雨粒へとは成長できないまま、どんよりと曇った大気の状態がつづきます。

一方、エアロゾルの数密度が高いところに大量の水蒸気が供給されると強力な降水現象まで進みます。その結果、豪雨の発生につながります。現在、中国をはじめとして東アジアでは、乾燥化現象、集中豪雨がしばしば報告されています。これらは、人間活動に伴ったエアロゾルの組成の変化に深く関係していると思われます。エアロゾルの気候影響は、陸上だけでなくその輸送の下流域である西部北太平洋にもおよんでいるものと考えられます。今後、エアロゾルの化学組成と吸湿特性の研究をアジア・太平洋域でおこなう必要があると考えています。

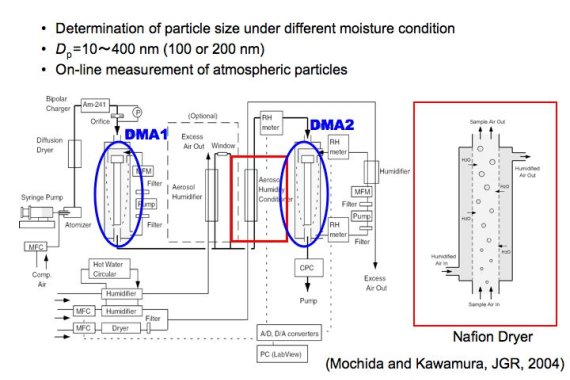

我々の研究室で開発したタンデムDMA(Differential Mobility Analyzer)装置を用いて(Mochida and Kawamura, 2004)、エアロゾル粒子の吸湿特性を明らかにすることを行っています(図8)。装置に取り込んだ実大気の粒子をDiffusion Dryerでいったん乾燥しAm-241で帯電させます。それらをDMA1に導入し電場をスキャンすることにより、特定のサイズの粒子(例えば、100 nm)を分級します。次にこの粒子を湿度調整した(例えばRH85%)加湿部に導入し水蒸気を吸収させます。水蒸気を吸収して大きくなった粒子をDMA2に導入し、電場を連続的にスキャンすることによりCPCカウンター(凝結核測定器)にて計測し粒径分布を測定します。水蒸気を凝結・吸収することによって大きくなった粒子の成長率を計算で求めます。また、エアロゾルから水抽出した水溶液または標準物質の溶液をアトマイザーにて霧に変換しそれを乾燥させることにより(Diffusion Dryer)エアロゾルを作成し、その吸湿特性を計ることもできます。

こうした研究では、エアロゾルの吸湿特性を化学組成と関係づけることにより、エアロゾルの雲生成の素過程に関わる基本情報を入手することを大きな目標に置いています。本年より、こうした研究を野外観測(沖縄辺戸岬)にて実施することを開始しました。また、来年度は、白鳳丸に乗船し西部北太平洋上でのエアロゾルの化学組成と吸湿特性に関する観測研究を行う予定です。更に、エアロゾルの化学成分が氷粒または雪の結晶の成長にどう影響を与えるのかについても、実験室的手法を併用しながら研究を行っていきたいと考えています。

最後に、この研究をすすめるにあたり、様々な協力をしていただいた持田陸宏・助手(現名古屋大学准教授)、ポスドクおよび大学院生の皆さんにお礼を申し上げます。

図1:地球表層における地球化学諸過程と物質循環

図2:大気エアロゾル中に存在する代表的有機物の構造

図3:エアロゾル中の低分子ジカルボン酸の典型的分布

(試料:済州島・Gosanサイトで採取、2001年4月9-10日)

図4:アジア域におけるエアロゾルの粒径と化学組成

図5:中国大陸におけるジカルボン酸の濃度分布 (500-2000 ng m-3)

図6:北極大気エアロゾル中のシュウ酸、マロン酸濃度の変化

サンプリング地点:Alert (82.5°N)

図7:汚染大気エアロゾルの雲形成・放射強制力への影響:

降水の現象・雲の寿命・地表の冷却化モデル

図8:吸湿特性タンデムDMA装置 (H-TDMA)

杉山 慎 (寒冷陸域科学部門)

エンジンのスターターを引くとポンプが軽快な音をあげ、3000リットルの水槽から水を汲み上げ始める。ディーゼルを燃やすヒーターから氷河の上に熱気が立ち昇り、やがて熱水がノズルから噴出した。250mのホースを滑車にセットして三脚に取り付けると、あとはノズルを氷にむけて掘削を開始するばかりだ。2007年7月、低温科学研究所で開発した熱水ドリルをスイスに持ち込み、ローヌ氷河の掘削と観測を実施した。日本では初めてとなる熱水ドリルの開発と、総長1000mにも及んだ氷河掘削を紹介する。

熱水ドリルは、高温の水を噴射して氷を融解し、氷河に直径10〜20cmの縦孔を掘削するシステムである。毎時数10mという高速で数100mの深さまで掘削できるため、氷河内部や底面での観測やサンプリングに新しい可能性を与えてくれる。原理は街の洗車場にあるジェット噴水機と同じで、水を高圧で送り出すポンプ、加熱用のヒーター、熱水を導く耐圧ホースと噴射ノズルからなる。我々は氷河で実績のあるポンプとヒーターユニットを選定し、ジェットを噴出するドリル先端部やホースを送る滑車などを新規に設計して製作した。完成したドリルは、雪捨場や氷ブロックを使ったテストを繰り返した後にスイスへ輸送、ヘリコプターによってローヌ氷河へ運びこんだ(図1)。

ローヌ氷河は過去150年にわたって大きく後退し、数年前から末端に氷河湖が形成されている(図2)。末端が湖に浸ることで氷河後退の加速が予想されるほか、洪水災害の可能性もあるとして、スイス国内ではこの氷河に注目が集まっている。我々は湖の形成が氷河変動に与える影響を明らかにするため、2007年7-9月に氷河掘削を含む野外観測を実施した。氷河と湖の変動を予測するためには氷厚と岩盤形状が不可欠であり、氷河の加速や崩壊を議論するためには氷河底面の水圧を測定する必要がある。これらの観測を熱水掘削と掘削孔を使った観測で明らかにしようという計画である。

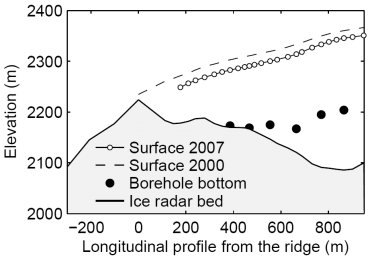

2000mを超える標高と低い気温にも関わらず熱水ドリルは好調で、岩盤まで合計8本の掘削に成功した。最高深度140m、総長1000mにも及ぶ掘削をわずか2週間で終えたことが、熱水ドリルの高速性、機動性を良く示している。掘削によって明らかになった氷厚は過去に推定されていた値よりも小さく(図3)、今後予想を上回る速度で氷河末端が後退する可能性が強い。また掘削孔の底に設置した水圧センサは湖の水位を最低水圧として日周期変動を示し、氷河底面の水理環境が湖に強い影響を受けていることが明らかになった。さらに、掘削後に底面から湧き上ってきた水は微細な粒子で白濁しており、氷河底に土砂が堆積して氷の流動に影響を与えていると考えられる。いずれも湖が氷河変動に与える影響を知る上で重要な情報であり、氷河表面での観測では得られない貴重な成果を得た。

ローヌ氷河では、2008年以降も熱水ドリルを使った観測を続けていく予定である。巨大な氷河や氷床の変動解明にも結びつく成果を、この小さな山岳氷河で見出したいと考えている。またローヌ氷河での経験をもとに、より厳しい環境に耐える熱水ドリルを開発し、近い将来には南極氷床へと研究対象を広げていきたい。

熱水ドリルの開発に協力して頂いた低温科学研究所・技術部の中鉢健太氏と(株)ナカムラサービスの中村幸太氏、スイスでの観測をサポートして頂いたスイス連邦工科大学のH. Blatter氏とM. Funk氏、そして共に観測を行った環境科学院の津滝俊氏と西村大輔氏に心から感謝する。本研究は科学研究費(若手スタートアップ)および低温科学研究所・研究助成の支援によって実施した。

図1:ローヌ氷河上の熱水ドリルシステム

図2:ローヌ氷河末端の氷河湖 (写真は2006年9月M. Funk撮影)

図3:ローヌ氷河の縦断面。電波探査によって推測されていた岩盤地形(実線)と2007年の掘削で明らかになった岩盤位置(●)。点線と丸印は2000、2007年の表面高度。

加茂野 晃子 (低温基礎科学部門)

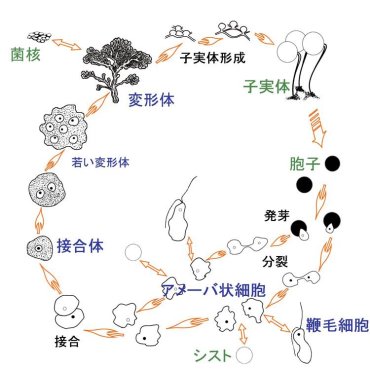

変形菌類(真正粘菌)は、動物や植物、菌類とは全く異なるライフサイクルを有する真核微生物です。その典型的なライフサイクルの模式図を図1に示しました。変形菌類の胞子は直径約10μmの球形である場合が多く、発芽すると単細胞一核性のアメーバ状細胞を生じます。水分の多い条件では2本の鞭毛を生じて鞭毛細胞へと変化します。アメーバ状細胞や鞭毛細胞は、バクテリアなどを摂食しており、分裂して増殖します。また、環境が悪化するとシストとなり一時的に休眠します。アメーバ状細胞の接合後、接合体は、アメーバ状の単細胞多核体である変形体になります。変形体はバクテリアなどを摂食して成長し、手のひら以上の大きさになることも珍しくはありません。また、変形体は菌核となり一時的に休眠することもあります。十分に成熟した変形体は、適した環境条件になると子実体の形成を開始します。子実体は、無数の胞子を内包する構造であり、子実体から飛散した胞子は発芽し再びアメーバ状細胞となります。

この特異なライフサイクルから、変形菌類は「奇妙な生物」として知られていますが、実は身近に生息する生物です。北海道大学の構内にも生息しています。変形菌類の種にもよりますが、変形体や菌核、子実体は野外で肉眼により検出できます。多くの場合、落葉や枯草、または倒木などの上を注意深く観察するとみつけることができます。変形体や菌核は形態的特徴が乏しいため、変形菌類であることは分かっても、その種までは同定できません。一方で、子実体の形態は非常に多様です。変形菌類の分類や同定は子実体ステージの形態形質に基づき行われています。また、変形菌類はこのステージにおいて乾燥標本として保管することができます。これらの点から、子実体採集に基づいた変形菌類相の調査が進められています。現在までに約900種が報告されており、その多くが世界的に広く分布する汎存種であることが知られています。

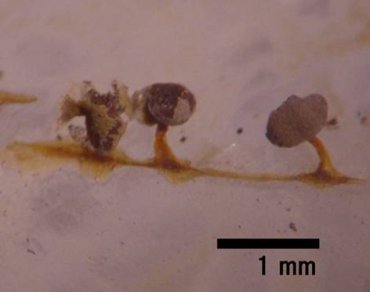

野外で目にすることができる変形体や菌核、子実体の形態は、互いに大きく異なっています。これらが変形菌類という同一生物の異なるライフステージであることや、肉眼では確認できない大きさのステージも存在することは、野外観察だけではなく、室内での培養や顕微鏡観察により明らかとなりました。例えば、変形菌類の1種、モジホコリ(Physarum polycephalum)は培養が容易であり、生物学の様々な分野において研究材料として用いられています(図2参照)。しかし、この種のように、培養による胞子から胞子へのライフサイクルの一巡に成功している変形菌類は極めて少数です。こうした一部の変形菌類の培養実験により示されたライフサイクルや生理的性状などが、他の変形菌類にも当てはまるとは言い切れません。また、実際に環境中において、どのようにライフサイクルが一巡しているのか、アメーバ状細胞や鞭毛細胞、変形体といった栄養期ではどのような動態を示すのかなどについては、ほとんど解明されていません。

変形菌類の生態研究が遅れている理由を整理すると、主に次の二つに集約されます。一つ目は、子実体以外のステージでは、形態に基づく検出、識別が不可能な場合が多く、種同定は行えないことです。二つ目としては、汎用性の高い培養法が確立されていないことが挙げられます。近年、主に細菌を対象とする微生物生態学分野において、非培養法として微生物の核酸(DNAおよびRNA)を直接扱う分子生態学的手法も広く用いられるようになりました。例えば、湖沼や土壌などの環境試料から微生物が保持する核酸を直接抽出し、得られた核酸を対象として解析することで、環境中の微生物の多様性や群集構造を明らかにする研究が行われています。そこで、こうした手法を変形菌類の生態研究に導入することにより、ライフステージや培養に依存しない変形菌類の検出や識別、同定が可能になると言えます。この着想に基づいて、環境中における変形菌類のライフサイクルを通した生態解明を目指し、分子生態学的手法の確立およびその適用研究を世界に先駆けて行っています。

これまでに、変形菌類の15科のうちの2科、Physaraceae科とDidymiaceae科、を対象とする研究手法を確立し、核酸の塩基配列に基づく検出、識別を可能としました1。この手法を用いることで、形態に基づく同定が不可能なステージにある環境中の変形菌類を、分子形質により特徴づけ、同定することに初めて成功しました。解析が可能となった2科には、他の科とは異なり、落葉や枯草などの植物遺体上に子実体を形成する種が多く属しています。子実体形成の場所から、これらの種は栄養期を土壌中で過ごしていると考えられます。実際に、土壌試料を解析したところ、変形菌類の存在が確認されました。また、植生の異なる環境下では、土壌中に存在する変形菌類が異なることがわかってきました。次の研究段階として、塩基配列として環境中における存在が確認された変形菌類の生態的特性を明らかにすることを目指しています。

また、「好雪性変形菌類の系統進化と土壌における多様性の解明」を課題とする研究にも着手しています。この研究は、進化生物学を専門とするThomas Cavalier-Smith教授グループ(オックスフォード大学)と共同で行っています(王立協会二国間国際共同研究事業、図3)。好雪性変形菌類とは、寒冷圏において雪融けのころに子実体を形成する種の呼称です。多くの場合、残雪付近で、雪融けにより雪の下から現れた植物遺体上で子実体がみつかります。北海道においても、北海道大学構内や雨龍研究林などで発生を確認しています。好雪性の種が多く属しているStemonitaceae科のLamproderma属では、分類学上の諸問題が残っており、また、他の変形菌類と同様に、環境中における生態はほとんど解明されていません。分子系統解析や分子生態解析を行う上では、充実した塩基配列データベースの構築が必須となります。しかし、現在のところ、国際塩基配列データベースに登録されている変形菌類の配列データは極めて限られています。この共同研究では、両解析の基盤となる配列データベースを協力して構築し、好雪性変形菌類の系統進化と土壌における多様性を明らかにすることを目指しています。

参考文献

1. Kamono, A. and M. Fukui, 2006. Rapid PCR-based method for detection and differentiation of Didymiaceae and Physaraceae (myxomycetes) in environmental samples. J. Microbiol. Methods 67, 496-506.

図1:典型的な変形菌類のライフサイクル.

図2:モジホコリ(Physarum polycephalum).寒天培地上で扇形に広がる変形体(左)と、その培養により形成された子実体(右).

図3:オックスフォード大学にて.左より、共同研究者のFiore-Donno博士、Cavalier-Smith教授、福井教授.

日高 宏 (低温基礎科学部門)

10月1日付けで、低温基礎科学部門・雪氷物性/惑星科学グループの助教に着任致しました日高宏です。低温研では4年半ほど前からポスドクとして働いていました。そのため、見知った顔だと思われる方も多いと思いますが、新任教員紹介と云うことで研究紹介も兼ねた自己紹介をさせていただきます。

私は低温研に来る前は、東京都立大学(現:首都大学東京)で学生をしておりました。当時の専門は原子物理学で、超高真空装置内で低温ガスと分子イオンの衝突実験を行っていました。一般に原子・分子−イオン衝突の実験研究は、超高真空装置内での衝突による電荷交換、光や放出電子の検出、また衝突粒子や放出物のエネルギーを測定することにより行われます。そして実験結果の多くは、現在の原子物理学や量子力学理論によって、特定の条件(低エネルギー領域等)を除いては、非常に良く説明されています。これは、実験のほとんどが理想的な二体衝突であることに起因すると考えられ、このような精密実験を行うには高度な実験技術が必要となります。幸いにも、私はこの業界で様々な実験技術を身につけることが出来、有意義な学生生活を過ごせました。一方、このような基礎科学的で“マニアック”な分野では、研究成果の応用がほとんどなく、研究のモチベーションの設定が困難であるという辛さも体験しました。

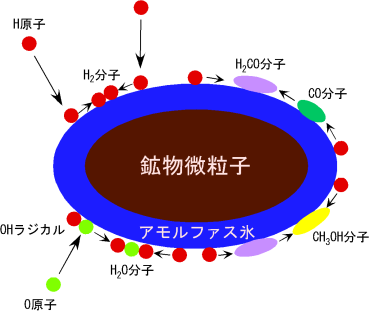

都立大学で学位を取得後、低温研にポスドクとしてやって来て、専門は原子物理学から惑星科学・星間化学に変わりました。宇宙空間は真空で、星や惑星以外何も無いと思われている方も多いと思いますが、実はそうではありません。星間空間には分子雲と呼ばれる高密度なガス状の天体が存在しており、星や惑星の生成工場となっています。この高密度なガス雲の中では様々な化学反応が生じていることが知られており、実際に約160種の分子が天文観測によって見つかっています。これらの分子の多くはH,C,N,O等の基本的な原子から様々な化学反応を経て生成されています。現在の私の研究は、実験装置内にできるだけ宇宙空間に近い環境(組成、密度、温度等)を再現し、宇宙空間で生じる化学反応をシミュレーションすることです。このシミュレーション実験を行うことで、生成分子の反応ルートや生成速度を求め、宇宙空間での分子進化のメカニズムや、様々な天体の環境に関する知見(温度、組成等)を得ることができます。これらの知見は、原子から星・惑星形成への物質進化の初期段階を理解する上で重要な情報となります。

原子物理から惑星科学と大分異なった分野へ移ったと思われたかも知れませんが、そんなことはなく、研究の対象は前分野と同様に原子や分子の反応であるため、むしろ学生時代原子物理学で培ってきた実験技術が大きく役に立っています。一方、大きく異なったことが二つあります。一つは、研究のモチベーションの設定が明快になったことです。そしてもう一つは、実験結果の理解が非常に困難になりました。これは、研究の対象としている反応が、多体衝突によって生じていることや、分離できない複合反応の一部になっているためです。既存の理論によるサポートを受けづらく困難も多いのですが、北大の開拓者精神をもって意欲的に現在の研究テーマに挑戦していきたいと思っています。

原子や分子といったミクロな世界から、宇宙・惑星といったマクロな世界の研究に貢献していきたいと思います。

図:星間塵表面での分子生成反応

平成20年度共同研究・研究集会は、平成19年12月1日から募集を開始しています。

詳しくは、11月下旬発送の公募要領又は共同研究のホームページを御覧ください。

| 日付 | 異動内容 | 氏名 | 職名(旧職) |

|---|---|---|---|

| 19. 4. 1 | 配置換 | 全助教 | 全助手 |

| 19. 5. 1 | 転出 | 本堂 武夫 | 本学副学長、低温研教授の職務付加(教授) |

| 19. 6.25 | 採用 | 胡 耀光 | 学術研究員 |

| 19. 7. 1 | 採用 | 滝澤 謙二 | 博士研究員 |

| 19. 7.31 | 任期満了 | 草原 和弥 | 学術研究員 |

| 19. 9. 1 | 採用 | サルバドール ゼベダ | 博士研究員 |

| 19. 9.30 | 転出 | 福田 正己 | アラスカ大学教授(教授) |

| 19.10. 1 | 採用 | 日高 宏 | 助教(博士研究員) |

| 19.11. 1 | 採用 | 宮崎 雄三 | 助教(東京大学先端科学技術研究センター助教) |