2006年6月 No.21

北大雨龍研究林・母子里の気象観測タワーから見下ろしたダケカンバ林調査サイト(2006年1月 中井太郎撮影)。本号「研究紹介」記事を参照。

| Research | 研究紹介 |

| 北方林地帯における水循環特性と植物生態生理のパラメータ化 | |

| 隅田 明洋・兒玉 裕二(寒冷陸域科学部門) | |

| People | 退職教員から |

| Report on Non-Japanese staff at Hokkaido University | |

| アンドリュー・デービス(元寒冷圏総合科学部門) | |

| 氷河と私:三話 | |

| 成瀬 廉二(元寒冷陸域科学部門) | |

| 新しい研究者の紹介 | |

| 微生物生態学とゲノム微生物学の融合に向けて | |

| 笠原 康裕(低温基礎科学部門) | |

| ダイヤモンド、光ファイバー、そして氷河 | |

| 杉山 慎(寒冷陸域科学部門) | |

| 三度目の正直 | |

| 飯塚 芳徳(寒冷陸域科学部門) | |

| Administration Office | 平成18年度共同研究採択課題/会議開催報告/人事異動 |

北海道大学低温科学研究所

http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/

|

低温研ニュース第21号 (北海道大学低温科学研究所広報誌) | ||

| 発 行 | : | 北海道大学低温科学研究所 所長 〒060-0819 札幌市北区北19条西8丁目 |

| 編 集 | : | 低温研ニュースレター編集委員会 |

| 編集委員 | : | 渡部直樹・的場澄人・事務部共同利用担当 (ご意見・お問い合わせ、投稿は編集委員まで) TEL (011)706-5465、FAX (011)706-7142 |

隅田明洋・兒玉裕二(寒冷陸域科学部門)

北緯45度〜70度に広がる北方林は世界の森林の約1/3を占めており、北海道は北方林の南限域にあたります。北方林地域は地球温暖化の影響を最も強く受けると考えられているため、この地域の広域スケールのWEC(水・エネルギー・炭素)収支の基礎データを集積することは非常に重要です。低温研においても、北方林地帯での水循環特性を解明し将来予測に貢献することを目的とする研究が他大学・研究機関やロシア科学アカデミー等と共同のプロジェクトとして進められています。本報ではまずこのプロジェクト(JST/CRESTの"水領域"の研究課題「北方林地帯における水循環特性と植物生態生理のパラメータ化」、研究代表 太田岳史名古屋大学大学院教授)の紹介を行い、さらにそのなかで北大低温研グループが中心となって進めている北海道大学雨龍研究林の母子里調査地での研究を紹介します。

このプロジェクトでは、ヤクーツク(ロシア)のカラマツ林(落葉針葉樹)とアカマツ林(常緑針葉樹)、エッソ(カムチャツカ半島)のカラマツ林、母子里(北海道)のダケカンバ林(落葉広葉樹)と混交林(常緑針葉樹+落葉広葉樹)、および瀬戸(愛知県)の混交林(常緑広葉樹+落葉広葉樹)に調査サイトを設け、エッソを除く各サイトに設置してある計5基の気象観測タワーで森林群落のWEC収支推定のための観測を継続的に行っています(ただし母子里の混交林タワー建設に対する北大21世紀COEの支援など、各タワーとも他研究機関や他プロジェクトとの協力体制をとっています)。これらのタワーに共通の測定項目とデータ処理プロトコルを採用することで、緯度傾度に沿った調査サイト間のWEC収支特性の比較研究が可能となります。これらのサイトではまた、樹木の個々の葉(個葉)の光合成・蒸散能力や森林動態等の植物生理・生態学的調査を行っています。その目的は、タワー観測等で得られる群落スケールのWEC収支特性に対して生物学的な意味づけを行うことにあり、このプロジェクトの特徴でもあります。

プロジェクト全体の流れとしては、各サイトの群落・個葉スケールの調査結果をもとにWEC特性を現すパラメタ(後述)と植生状態との関係を定式化し、さらに衛星データや既存の気候・植生データセットを活用して、研究対象である北方林地帯全域を分割する小グリッドそれぞれにパラメタを与えた陸面水・エネルギー収支モデルを用い、広域の水収支特性の把握や将来予測を行おうとしています。

本プロジェクトの低温研メンバーによる母子里の調査も、個葉スケールの生理生態的特性の調査を担当する「森林動態解析グループ(以下、生態G)」と群落スケールのWEC収支観測を担当する「陸面過程解析グループ(以下、陸面G)」とが連携をとりつつ研究を行っています。低温研生態Gによる調査は母子里のダケカンバ林サイト(表紙写真)において最も集中的に行われています。このサイトでは樹木の個葉スケールの光合成・蒸散能力の詳細な測定を行っているほか、本プロジェクト開始以前から低温研の原登志彦教授グループにより本プロジェクト以外の様々な研究も進められており、森林—大気相互作用森林動態モデルのための基礎データの収集、微生物生態に関する研究、樹木の3次元構造発達に関する研究などが現在行われています。このダケカンバ林には、ダケカンバの樹冠下に下層植生のササ(チシマザサ)が生育する調査区とササを除去した調査区とを設けています。ササ除去により、土壌の栄養条件や水分条件がダケカンバにとってより好適になる、ダケカンバの樹木間の競争が激しくなって大個体と小個体のサイズの差がより大きくなる、森林の林冠(葉群層)がより高くなる、ダケカンバによる群落全体の蒸散量が劇的に増加する、等の研究成果や予備的解析結果をこれまでに得ています。

一方、低温研の陸面Gは、気象タワー観測以外にも、冬季の物理過程の詳細な解明を目指した研究を母子里で行っており、森林樹冠への冠雪がWEC収支に与える影響の直接観測や、雪層内のガス吸引システム(特許出願中)等を用いた林床積雪面ならびに下層植生(ササ)上でのWECフラックスの観測等を試みています。森林において冬期の雪面からのCO2フラックスの観測例は少ないため、低温研技術部が作製した機器を用いてCO2フラックスの観測を行った結果、混交林での積雪表面からの総CO2フラックスは年間を通した地表面からのCO2フラックスの約23%にあたり、積雪からのCO2フラックスが無視できないことが明らかになりました。また、陸面G、生態Gの母子里での研究や他の調査サイトでの様々な研究・解析から、これまでそれほど重視されていなかった森林の下層植生の存在や土壌の物理環境が北方林における群落全体の水収支に非常に大きく影響することが判明しつつあり、この点を重視した調査解析も進めています。高緯度北方林地帯では積雪が存在する状態が一年の半分以上にわたることから、冬季の気象過程はWEC収支に大きな与えます。したがってこれらの詳細な観測とモデルパラメタの抽出は、寒冷圏での陸面物理過程モデルの改良や地球規模の気候モデル(GCM)の精密化にとって重要となります。

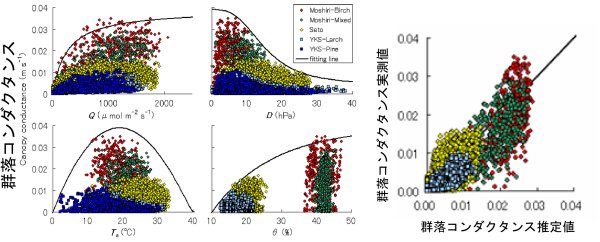

最後に、本プロジェクトでこれまでの約3年半で得られた研究成果のひとつを簡単に紹介します。研究開始当初は研究課題名が示すとおり、各調査サイト(ロシア〜日本)固有の植生に応じてそれぞれWEC特性を現すパラメタを決める、ということを目的にかかげていました。このパラメタとは、自然条件下における群落コンダクタンス(葉群から大気への水分の移動しやすさ)と外部気象環境(光強度、大気飽差(乾燥度)、気温、土壌水分)との関係の最大値を表す関数形のパラメタです。これが植生ごとに決まれば、広域の植生マップをもとに、北方林全域にわたり小グリッドごとにモデルパラメタを与えることができるわけです。しかし、本プロジェクトで得られたデータの解析のなかで、ひょっとすると植生に応じて関数形を決める必要はないかもしれないことがわかってきました。全調査サイトのデータをプールして上述の関係を関数化してパラメタを算出しておき、その関数に調査サイトごとの気象環境データを代入してそのサイトの群落コンダクタンスを再推定すると、どの調査サイトでも自然条件下で実測される群落コンダクタンスをほどよい精度で再現できることがわかってきたからです(図参照)。個葉生理測定の結果から、おそらく、与えられた気象環境下での生理的応答に最もすぐれた樹木が植生を構成するためと解釈されます。すなわち、つぎのような仮説が生まれ、これを検証しようとしています。

『群落コンダクタンスと気象要素との関係の地域間(ロシア〜日本)の差は主に、これらの地域間の気象環境の大きな差に応じて現れたものである。したがって、観測される群落コンダクタンスの地域間差は、植物の潜在的な生理応答特性の差(植生の構成種の違いによる差、または同種内の遺伝的性質の差)よりも各生育地の気象環境の差によって主に説明できる。したがって、北方林地域全体の包括的解析においては、群落コンダクタンスの環境応答特性は単一の関数パラメタで精度よく表現することができる。』

この仮説の検証は、本プロジェクトの特徴である植物生理・生態の研究者と水文気象学の研究者、およびモデリングの研究者の協力があってはじめて可能となります。今後もプロジェクトが終了する2007年10月までこの仮説を検証するための研究解析をプロジェクト全体で進めていく予定です。

引用文献

Matsumoto K., Nakai T, Kuwada T, Daikoku K, Kononov AV, Maximov TC, Ohta T (2006) Responses of canopy conductance to environmental variables in forests in the northern Far East. Proc. Int. WS on H2O and CO2 exchanges in Siberia, pp 15-18.

光強度(Q)、大気飽差(D)、気温(Ta)、土壌水分(θ)と群落コンダクタンスとの関 係(左)、および推定値と実測地の比較(右)(Matsumoto et al. (2006)) 。 5つの調査サイトの全データをプールすると、各サイトの観測範囲を補い合うよ うに群落コンダクタンスの値はプロットされ、広範な範囲をカバーする1つの包 括線で表現される。

Andrew Davis (元寒冷圏総合科学部門助教授)

This report is intended to help Departments and Institutes in Hokkaido University (Hokudai) make full use of non-Japanese staff appointed to long-term or permanent positions in the University (hereafter "appointees"). It has not been easy to write. This is because, to be generally useful, the report cannot rely entirely on my own experience. It must select what is likely to be true for most cases and avoid what is specific to individual people. To do this successfully requires some distance from the experience itself, otherwise the really important cannot be distinguished from the clutter of everyday concerns. To gain this distance I have waited until now before writing the report. A generally useful report also requires input from other people. Since leaving Hokkaido in April last year (2005), I have therefore spent considerable effort in learning the views of other non-Japanese working in Hokudai and discussing ideas with them. I have also discussed my own ideas with some Japanese academics and with some people working in academia outside Japan.

Despite these consultations, however, this report must be seen as an individual appraisal. It thus has the fault of all individual appraisals; it is limited to the ability and the experience of the author.

There are many things that I have not included in this paper. These include aspects outside the working environment such as travelling to and from Japan, tax affairs, and obtaining accommodation. Nor have I included anything about University structure, the general lack of technical staff, or working within, or across, research groups. These are covered in much greater depth, and greater expertise, than I can manage, in such sources as "Gaijin Scientist" or "Culture Shock Japan".

Institutes and Departments in the University have different reasons for appointing non-Japanese staff. They may want a particular person who has specific expertise or knowledge. They may be looking for someone with an existing high profile in a subject. Alternatively, the reasons might be more general, an attempt to bring a fresh view point or just someone who might increase students’ exposure to English. These different motivations will affect what kind of person is appointed. In consequence, it will also necessarily affect how the Department and the appointee interact. The expectations on both sides will be different.

The motivations for those seeking employment in Japan are also varied. Some particularly want to experience Japan, others may be attracted by the high salaries that can be obtained (compared to many other countries). Yet others will want to come to Japan because Japan has specific conditions or opportunities for their own research. For me, the high diversities of my subject insects offered the opportunity of more stringent tests of species coexistence theories. Once again, each of these reasons brings with it their own set of expectations on the part of the appointee.

Language difficulty is not the most important communication problem. Incoming staff are unlikely to know much Japanese but this lack is not a big problem in the University. This is because appointees are likely already to use English as an auxiliary language in science and the standard of English is high among students and staff in Hokudai environmental science subjects. (The standard is particularly high given that there are few opportunities to use or hear English.)

However, appointees to long-term or permanent posts need some Japanese for two important reasons. These are, firstly, for effective functioning in administrative and supervisory roles, and secondly, in order to take some part in social life with colleagues. It is thus important that appointees are given enough time to learn some Japanese and every encouragement to use what they have learned (see below "Help Measures")

Some people will learn Japanese quickly, others will not, depending on ability, motivation and time available. Among those I know who learned Japanese well in a short time are two main groups. These are those who came to Japan with existing interests in the country or the culture (e.g. partial Japanese ancestry, interest in budoh or in anime cinema) and those who took intensive, full time, Japanese language courses of more than three months before or after arriving in Japan.

However, in general it is likely that appointees will require more than three years before being able use Japanese for all functions required of a member of staff. Until this time they will require support (see "Help Measures").

The greatest difficulty affecting communication is differing expectations. These different expectations lead to misunderstanding and to conflict. It is necessary to take measures to avoid such problems so that Japanese Institutes and Departments can benefit fully from appointing non-Japanese staff.

The difficulty arises because Japanese University administration is unique. It is strongly affected by the practices of the Civil Service, of which Japanese Universities were part until recently. These distinct administrative methods have been mentioned to me both by visitors to Japan and by Japanese academics with experience abroad. Certainly, they differ substantially from the methods in the seven or eight countries of my experience.

As a result of this distinctiveness, appointees do not understand how the administration works. Nor are they even aware, when they first arrive, that they do not understand. They are especially confused because their expectation is that the processes will be the same as in the countries they already know. They will have this expectation unless methods are explained to them carefully in advance.

More importantly, however, is that it is also true that most University administrators do not know that their methods are distinctive. To the administrators, these methods are completely normal and known to all. They are not aware that their methods are not what incoming appointees will expect. Administrators therefore do not know that they need to explain administrative procedures carefully to non-Japanese appointees. They expect appointees to know.

Examples of points where expectations differ are not difficult to find but the following two examples are illustrative.

Japanese administration requires formal notification of occasions when researchers will not be in their offices or laboratories. This often applies even to absences of a day or less. The administrative assumption appears to be that staff are not working if they are not in their offices or laboratories. (Indeed, some other classes of staff must register their presence in their place of work and are not paid for periods when they are not registered.) In other countries, the assumption is that staff are working unless officially on holiday, whether they are in the University or not. Therefore, appointees will not think to make formal notification of field trips, conferences, seminars, visits to libraries, or work they are doing in other Departments or laboratories. Appointees may not even be used to the requirement of notifying administrative staff of foreign trips. It is normally sufficient to notify the "line manager" (i.e. their immediate boss). For example, in Leeds University where I worked for 10 years, formally notifying the administration was necessary only if teaching duties were affected.

In most countries, staff are expected to save money as far as possible. In Japan, however, it is often problematical to deviate from a given budget or procedure even if doing so saves a lot of money. For example, an American colleague attended two conferences in Kyoto separated by three days. He was told to make two separate trips from Sapporo to Kyoto. This was because the administration treated each conference as a separate event for each of which the departmental accountant needed receipts of a return journey. Of course, this cost twice as much as going to Kyoto, attending both meetings, and returning to Sapporo. Such expenditure is likely to be incomprehensible to most appointees and they would not understand the necessity unless the procedure were explained to them in advance.

Discussions and negotiations are handled very differently in Japan than in the countries from which appointees are likely to come. European and American discussion is often rather flamboyant and appears confrontational. The Japanese style should be learned by appointees eventually, even if they discuss or negotiate in English or another language, but this is not easy. Tolerance and flexibility are therefore required from both incomers and local staff.

Memos on internal distribution lists are used for much communication between Departments and within Faculties. Most appointees cannot read these and routinely delete them unless they are told about their contents or recognise their own name. This is counter productive as it means that appointees do not get the information circulated. Relatively simple measures would help solve this difficulty (see "Help measures").

The financing of science is a complicated matter in all countries. And finding sources of grants is never easy. Some appointees may bring funding with them to Japan, either from foreign or Japanese sources, but most will not do so. They will therefore need to make applications in Japan.

There are, however, four things that make this relatively difficult. First, most appointees will be unaware of the range of sources available unless beforehand they have made an in-depth study of the Japanese science funding structure. Second, much of the information about funding is circulated, or present on the web, in Japanese and therefore very difficult for appointees to read and process. (This is true even if the application forms themselves are in English and can be written in English.) Third, appointees generally cannot pick up on financial information in general conversation or "ether-talk" (deliberately allowing others to overhear a conversation). Fourth, appointees will not be (well) known to the reviewers of funding applications and so may suffer a disadvantage.

These factors need to be overcome if an appointee is to establish themselves quickly and produce results. (see "Help Measures")

Help is what everyone new to Japan really needs. This is not only essential for the appointee themselves in order to survive, it is also essential for the University if they are to get the most benefit from employing the appointee.

One item of basic help is a general guide to local practice, that is, practice within the University, Faculty or Institute. This "Handbook for non-Japanese Employees" should cover all necessary aspects of the likely jobs. Major Japanese companies (e.g. Sony, Toshiba) produce such guides for their appointees and these could be used as a model. The handbook should include management diagrams showing how the administration works and who fills each of the official roles. It should also include an explanation of policy on absences, expenses, and other office procedures.

Each appointee should have a good translation of their work contract into a language they understand well. The contract, and any other document requiring the appointee’s signature, should be available in a suitable language and should also be explained by a competent person. Explanation should not be left to junior clerical staff because these people perhaps do not have the necessary expertise. Neither should it be the responsibility of Professors, who are very busy anyway.

Appointees also need clear job descriptions, in a language that they understand. These descriptions should detail what each appointee is expected to do in the position to which they are appointed.

A useful adjunct to these forms of basic help would be a dedicated advisor. Such a person should hold a similar position to the appointee, it is not a job that can be usefully filled by a student. They should have enough time and expertise to play a useful role in helping the appointee. The dedicated advisor should be a volunteer if at all possible.

Because Japanese is needed for social and administrative reasons, appointees should be given every possible support to learn Japanese. The appointees should be allowed and encouraged to undertake intensive tuition. This expectation should be made clear and the amount of time that they should use for this purpose should be clearly specified. At the same time, the host organisation should tell the appointee exactly what standard of Japanese is expected after 1, 3, or 5 years of holding their post. This will have the effect of encouraging appointees to learn effectively.

In the interim, in the three years required for learning Japanese, appointees need language support. This means, principally, a clerical officer whose only role is to help appointees with all aspects of their job that requires using Japanese. It should not routinely include help with general daily life unrelated to the job. This officer should have good language skills. They should have a good command of the language of the local appointees. This probably means that they should speak, read and write good English, but the language might be Russian or another language in some cases.

It would be very useful to include a subject line written in hiragana in all distributed materials. Most appointees learn hiragana within a few weeks of arrival and then, with a dictionary, it becomes possible to grasp the general subject of a circulated document. An appointee can then ask for more information about items of interest to them. It is then not necessary for appointees to overload staff by asking about every circulated document. Subject lines in hiragana have the added advantage of providing the appointee with a vocabulary of Japanese appropriate to their work and milieu. This is why a hiragana subject line is better than the alternative of a subject line in English that might be difficult to implement in any case.

Both the appointee and their hosts both benefit from successfully obtaining financial support for research. Because it is usually difficult for appointees to obtain the needed information, they need to be explicitly told about funding opportunities. In addition, it is worth considering making joint applications with a Japanese member of staff as a "sleeping partner", i.e. a joint applicant who agrees not to use or control any funds obtained but who is simply a recognizable figure. This is because foreign appointees might not be well known in the Japanese academic community.

This report covers a limited number of points relevant to employing non-Japanese at Hokudai. It is ultimately my own viewpoint but, hopefully, a useful document. The profitable employment of appointees requires investment of energy, and some money, on the side of the University, its Faculties and Institutes. It also requires commitment and investment by the appointees themselves. The key conclusion, however, is that debate, and careful thought, are needed on all sides if both the University and appointees are to benefit from employing non-Japanese staff in Hokudai.

(以下和訳)

このレポートは、大学で長期の任期やパーマネントの職に就く外国人職員との今後の関係改善のために、北海道大学(北大)の各学部や研究所で活用していただきたく、作成したものである。一般的に広く活用でき、且つ今後の参考となるレポートを作成するためには、個人の体験ばかりを書く訳にはいかないので、なかなか容易には進まなかった。自己の体験を一般化するには、日本での体験からある程度の時間をおく必要があった。冷静になった上で、出来るだけ多くの人に当てはまる事例を選び、特殊な事例は記述を避けた。書き出すまでに時間をおかなければ、単なる日常的な事柄と、記述すべき重要な事柄との区別が出来なくなってしまうからだ。この時間を確保するために、今までなかなか書き出せずにいた。また、広く活用できるレポートには、他者からの情報提供も必要である。そのため、昨年(2005年)4月に北海道を離れてから、北大で勤務する他の外国人職員の意見も聞こうと、議論に時間を費やした。また、日本人研究者や海外で働く研究者が私の意見をどう捉えるか、さらに議論を重ねた。

しかし、こうした議論にも関わらず、このレポートが、私の個人的な評価に基づいて書かれているという印象を与えたとしても否定できないであろう。著者の能力や経験の範囲で書かれるものには、こうした評価がつきものであるからだ。

このレポートに書ききれなかったことがたくさんある。日本への旅行や税金問題、住居の確保についてなど、職場環境以外の事柄などは記述を控えた。また、技術職員の不足や研究グループ間の協力体制の不備など、大学の体制に関する事柄も含めていない。これらの事柄については、「Gaijin Scientist」や「Culture Shock Japan」にもっと詳細に描かれている。

大学の各学部や研究所が外国人職員を雇用するには様々な理由がある。研究分野に深い専門知識をもった特定の人材を求めている場合や、研究分野に輝かしい経歴を持っている人材を捜すこともある。あるいは、環境に新しい風を吹き込むためとか、学生の英語力向上のためなど、単純な理由からという場合もある。こうした雇用理由によってどのような人材が任命されるかが変わってくる。必然的に、大学側と働く側との関係性にも影響してくるだろう。また,両者が互いに対して、それぞれに異なった期待を抱くこともある。

日本での雇用を望む人々の志望動機も様々である。日本に興味があるという者もいれば、他国よりも高い給与に惹かれて来る者もいる。しかし、研究に最適な環境として日本を選ぶ者もいる。私の場合はというと、日本には私の研究題材である昆虫が多様に生息し、種の共存説を立証するチャンスのある場所だったという理由からである。このように、各自の志望動機によって、様々な期待を胸に赴任してくるのである。

言葉の壁がコミュニケーションの最大の問題点という訳ではない。外国人職員は、あまり日本語を知らずに赴任してくる場合が多いが、これは大学ではさして問題にはならない。科学では補助言語として英語を使うことに加え、北大の環境科学の学生,スタッフの英語のレベルは高い。(英語を使ったり聞いたりする機会が少ないことを考えると,そのレベルは非常に高いと言える)しかし、長期の任期やパーマネントの職に就く赴任者が日本語を必要とする理由として次の二つが挙げられる。まず、事務的な業務や学生の担当教官としての任務をそつなくこなす為という理由がひとつと、二つめに、職場の仲間との関係を築くためである。従って、十分な時間をかけて日本語を学ぶ必要があるし、学んだ日本語は積極的に使うべきである(「解決策」参照)。

能力ややる気、費やす時間によって、日本語を習得する早さも様々である。日本語を短期間で習得できた人たちは主にふたつのタイプに分かれる。日本という国やその文化に興味をもって来日するケース(例えば、日系人である,武道、アニメなどに興味があるなど)と、来日直前もしくは直後に3ヶ月以上の日本語集中トレーニングを受けているケースのいずれかである。しかし、一般的には、仕事で不自由なく日本語を使えるようになるには、少なくとも3年以上はかかるだろう。日本語を習得するまでのこの期間、なんらかのサポートが必要となるのである(「解決策」参照)。

コミュニケーションの最大の問題は、求めるものや期待するものに感覚のズレが生じることである。この感覚の違いが誤解や対立を招く。日本の大学が外国人職員を有効に活用する為には、こうした問題を避ける措置を取る必要がある。

問題は日本の大学運営事務が独特の性格を持っていることにある。これは、日本の国立大学が独法化の直前まで浸かってきた、特異とも言える公務員体質の影響が大きいと考えられる。日本に来た外国人からも、また海外経験を持つ日本人研究者からも、日本の事務手続き等は特異だとの声を聞いた。私も7,8カ国で海外生活をしてきたが、日本の事務はそれらの国のどれとも全く違っている.

その結果として、赴任してきた外国人は、日本の事務手続きの進め方が理解できないのである。もしくは、自分がそれを理解していないことにさえ、最初は気が付かないだろう。これまで自分がいた国と同じように事が進んでいくだろうと思っていると、混乱が生じてしまう。前もって日本での事務手続きの手順を詳しく説明されない限り、こうした期待を抱いてしまうだろう。

しかし、さらに重要なのは、大学当局は彼らのやり方が特異であることに気付いていない点である。自分たちのやり方を当然のものと思っており、赴任者の感覚と違うということに気付いていない。つまり、大学当局は外国人赴任者には、十分な事務手続きの説明の必要があることに気付いていないのである。

こうした感覚の違いは頻繁に見られるが、次のふたつは具体例である。

日本では、研究者がオフィスや実験室にいない時には、正式な証明書類の提出を要求される。半日オフィスを空けるだけでも提出の義務がある。つまり、事務の感覚では、研究者がオフィスや実験室にいなければ、仕事をきちんとしていないことと見なされるのだ(職場にいる時間を申告し、不在時には給与が支払われないという職種も実在する)。他の国では、学内にいようといまいと、休暇申請をしている日以外は、仕事をしていると見なされる。したがって、フィールドでの調査や、会議、セミナー、図書館での調べ物、他学部などでの共同作業の度に、外出の申請をしなければならないなどとは考えもしないのだ。海外出張に行く場合も、直属の上司に報告をすれは差し支えがないので、日本では事務にまで申請する必要があるという感覚がない。例えば、私が10年勤務したリーズ大学では、事務に正式な申請をするのは、授業に差し障りのある場合だけであった。

ほとんどの国では、職員はできる限りの経費削減を求められる。しかし日本では、たとえ大幅な経費削減につながったとしても、それが予算の使い方や、しかるべき手続きから外れてしまうと問題にされてしまう。例えば、アメリカ人の同僚が京都で3日間のあいだに日の空いた2つの会議に出席したのだが、札幌?京都間を往復するふたつの出張に分けるよう事務から指示があった。なぜなら、このふたつの出張はそれぞれ別の用務であり、予算を持っている学部が異なるため、各学部の会計で復路の領収証を必要とするからだと言うのだ。当然これだと一回の出張で済ませるよりも倍の旅費がかかってしまう。こうした予算の使い方は、外国人赴任者には理解できないし、前もって事務から出張手続きについて説明されない限り、理解できないだろう。

ヨーロッパ人やアメリカ人の議論がかなり派手で対立的なのに比べ、日本人の議論や交渉の仕方は、他の国と異なっている。英語であろうがなかろうが、議論や交渉をするときの日本人のスタイルを学ぶのは至難の業だが、赴任者はこのスタイルを学ぶべきである。日本で議論をするには、双方に忍耐と柔軟性が求められるのだ。

内部連絡のための通知文書は、学部内や教員間でも頻繁に用いられる。外国人赴任者は通知が読めないので、内容を知らされない限り捨ててしまう。回覧されている情報を得られないのであれば意味がない。しかし、比較的簡単な方法でこうした問題は解決できる(「解決策」参照)。

研究資金の獲得は、どの国でも複雑な問題である。研究費を獲得することは決して容易ではない。国内外の研究費を日本に持ち込む赴任者もいるが、これは珍しいケースなので、たいていは日本で資金獲得の申請をしなくてはならない。

しかし、日本での資金獲得は比較的困難であり、それには次の四つの要因が考えられる。まず一つめに、日本での科学研究費のしくみをよく知らなければ、その研究費に申請できるのかさえわからない。二つめに、資金に関する情報は日本語でしか掲載されていないので、読むことも処理することもできない(これは、申請書が英語で書かれていたり、英語で記入できたとしても同じである)。三つめに、日常会話や,研究費について話している会話の中から情報をつかむことができない。四つめに、外国人赴任者は、研究費の採択をする審査員にあまり知られていないので不利になる。

外国人赴任者が、何年もかけずに自己を確立し、研究成果を出したければ、こうした要因は克服されなければならない(「解決策」参照)。

日本になじみのない者なら誰かの助けを必要とするのは当然のことである。これは外国人赴任者が生きていくために不可欠なだけでなく、外国人赴任者を雇用することで、なんらかの利益を得ようとするならば、大学側にとっても不可欠なことである。

ひとつの方法として、大学や学部間での業務について書かれたガイドブックが挙げられる。「外国人赴任者のためのハンドブック」は、日常業務すべてのハウツーを網羅すべきである。ソニーや東芝のような日本の代表的企業では、外国人赴任者に対してこのようなガイドを作成しており,これらが参考になるかもしれない.ハンドブックには、事務がどのように機能し、だれがどの業務を担当するかを示した組織図が書かれていると良い。また、休暇や経費の使い方、事務手続きなどについての説明も必要である。また、外国人赴任者がきちんと理解している言語で翻訳された雇用契約書を持つべきである。契約書や赴任者のサインが必要な書類はすべて、しかるべき言語で書かれるべきであるし、語学に堪能な者からの説明が必要である。事務補助員は十分な専門知識を持っていないため、彼らに通訳を委ねるべきではない。また、非常に多忙である教授陣の責任にすべきでもない。

職務に関する説明も、しかるべき言語で書かれると同時に、赴任者が具体的にその職務に求められていることを詳細に記述しておく必要がある。

親身になってくれるアドバイザーが諸々の手助けをしてくれると非常にありがたい。このようなアドバイザーは外国人赴任者と同じような立場の職についていることが望ましく,学生が果たせる役割ではない。また,赴任者に手を貸す余裕と専門知識が必要である.できればそういった人がボランティアを買って出てくれると言うことはない。

社会的にも事務的にも日本語が求められるので、赴任者が日本語を学ぶには、十分なサポートがなくてはならない。集中的な日本語訓練を受けることが許され、奨励されるべきである。この事を明確化し、日本語を学ぶために費やす時間は特化されるべきである。同時に、赴任者を受け入れる組織は、外国人赴任者が日本語を習得するには、職に就いてから1?3年、もしくは5年ほどの時間を要するということを明確に伝えなくてはならない。そうすることで、赴任者は有効的に日本語を学ぼうとするであろう。

日本語を習得する3年間の間は、言葉のサポートが必要である。つまり、日本語を使わなくてはならない職務の様々な局面で、外国人赴任者の補助を専任とする事務職員が必要だということだ。職務に関係のない日常の補助をする必要はないが、言語が堪能でなくてはならない。また、日本の職員の使う専門用語も巧みに使える能力が必要だ。つまり、英語の読み書き、会話が堪能な人材であり、場合によっては英語でなくロシア語やその他の言語でもこれができる人材が必要となってくる。

事務連絡の配布書類のタイトルに、ひらがなを入れることは非常に有効的である。ほとんどの外国人赴任者は、日本に着いてほんの数週間でひらがなを覚えてしまうので、ひらがなで書かれてさえいれば、配布書類の大まかな意味を辞書で調べることができるのだ。そうすれば、自分に関係のあるものは誰かに情報を求めればよい。こうすることで、書類が配布される度に、周りの人に訊いて負担をかける必要もなくなる。ひらがなでタイトルを書くと、外国人赴任者が職場環境で使う適切な日本語の語彙を増やすことにもつながる。英語でタイトルを書くことはなかなか徹底しづらい場合もあるので、ひらがなで書く方がメリットは大きいと考えられる。

赴任者の研究助成獲得は、本人にとってもその受入グループにとっても有益である。赴任者が必要な情報を得ることは難しいので、研究助成に関する情報は明確に告知される必要がある。加えて、例えば、共同研究者として日本人研究者の名前を借りて予算申請するということも予算を獲得する手段として考慮する価値がある.つまりこの場合,日本人共同研究者はあくまで名前を連ねるだけで,外国人赴任者がすべての予算を使えるという前提である。なぜなら外国人赴任者は日本の学術界に知られていない場合が多いからである。

このレポートは、北大で働く外国人職員の、ごく一部の問題点をカバーしているにすぎない。結局のところ、私の個人的意見にすぎないが、役に立てば幸に思う。外国人職員の雇用が、双方にメリットを生み出すためには、学部や研究所などの大学側がエネルギーや資金を投資する必要がある。もちろん、赴任者自身も努力や投資が求められる。結論として、双方の有益な関係性を築くには、北大側も赴任者側も、もっと議論を重ね、互いへの配慮を忘れないことである。

成瀬 廉二(元寒冷陸域科学部門)

去る3月下旬、低温科学研究所にて行った私の(最終)講演は、タイトルを「パタゴニアから南極へ、そしてまたパタゴニア」とした。これは、私の40年間におよぶ氷河研究の流れを一言で示したものである。特に大学院1年のときに参加した北大パタゴニア学術探検(1967)における未探査地への氷河探訪と初歩的調査は、その後の私の研究の原点となった。爾来、パタゴニアには計10回訪れたことになる。

初期の頃は、「なぜパタゴニアへ行くのか?」と何度聞かれたことであろうか。言外には「もっと近いところのアジアとかにも氷河はあるのでしょう?」の意味があったと思われる。「パタゴニアは温暖なので氷がたくさん融ける。それを補うだけ雪がたくさん降る。そして、氷河の流動も激しい。だから、気候変動との関連を調べるのには最もふさわしい。」というのが、表向きの答えであり、嘘でも誇張でもない。しかしパタゴニアを選ぶもう一つの重要な理由は、氷河研究としては未開、空白の地、ということであった。アルプスの氷河はヨーロッパ各国の研究者により、北米大陸の氷河はアメリカやカナダにより、100年以上も前から研究されてきている。そこへ日本人が割り込み、それなりの成果を挙げることはそんなに容易なことではない。

1967,68年頃、期せずして日本の4つの大学からパタゴニア探検隊が派遣された。その10数年後、当時のメンバーであった井上次郎(故人)、藤井理行、岩田修二、安成哲三の各氏たちと私が協議を行い、パタゴニア氷河の本格的な調査計画を立ち上げるべきだということになった。そして、私が番頭となり、1983年から文部省科研費により、欧米に先がけてパタゴニアの氷河研究を開始し現在に至っている。1990年代の後半からは、アメリカ、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツなどの氷河研究者も積極的にパタゴニアにて現地調査や衛星情報解析を展開するようになり、パタゴニアの氷河は学術的にも世界のマスメディアにも、昨今は非常に注目されている。

1969年12月下旬、私たち第10次南極観測隊の内陸旅行班10名は4台の雪上車に分乗し、氷床の流動速度を測定するため三角測量をしながらやまと山脈へ向けてゆっくり走っていた。数日前から、前方の地平線にやまと山脈の露岩が見え始め、それが日に日に少しずつ近づきつつあった。雪面は、雪から徐々に氷に変わり、それにともないクレバスも現れるようになってきた。4台の雪上車がお互いに見通せる位置を保ちつつ、菱形のような陣形で移動していた。

その時私は、先頭車両の助手席の椅子の上に立ち、天蓋から顔を出し、クレバスの方向と大きさに注意しつつ、次の最適な測量点を探していた。ふと雪面に黒いものを見た。牛の糞が凍って丸く固まったような感じがした。近づいてよくみると、小児のこぶし大の"石"だった。ただの石ころだと思ったけど、車から降りて珍しそうにじっくり観察した。砕けた岩屑のように鋭い角がなく、溶岩のように表面が少し溶けたようにも見えた。

11月初めに昭和基地を出発し、12月に入ってからは新しい未知のルートを進んできた。何回も通る"街道"を走っているときは、ところどころに空ドラム缶が置かれていたり、雪尺や測器が設置されていたり、車の汚れたオイルやゴミ、廃棄物が捨てられていたり、何らかの人為的な物体が目に触れる。しかし新ルートでは、視界の中に入る物は雪か氷しかない。空には雲も見えるが、これも氷の粒だ。鳥も内陸のここまでは飛んでこないので、糞も落ちていない。山脈の下流側なら、露岩から削られた数多くの岩屑(モレーン)が氷のベルトコンベアーに乗って帯状に氷を被うことがある。しかし、この"石"を見たところはやまと山脈の上流側であった。

「何でこんなところに石があるのだろう?」と思い、フィールド手帳に簡単なスケッチとメモを書いた。石ころは下半分は氷に埋まり、上半分が露出していた。氷は気泡が多く、メモには「密度 0.7±?」とあった。もしそうだとすると、完全には氷化していない固い雪ということになる。その時私は、現場の状況写真を撮っていない。ただの石をわざわざ写真に撮ろうなんて思うはずはない。すぐにその"石"を拾い、ポケットに入れ、念のためにピッケルで30cmほど氷を掘り、ほかには石がないことを確認してその場所を離れた。

毎日、朝と夕の食事時には、カブースという橇の上の木製の小屋(ダイニングキッチン)に全メンバーが集まる。"石"を拾った日の夜、カブースに入るとすぐ地質担当の吉田勝氏に「これ隕石じゃない?」と言いつつ無造作にポケットから取り出した石を渡した。もちろんその時私は隕石についての知識はほとんど持っていなかった。ましてや、南極の氷の上に隕石が落ちているなんて誰も思っても見なかったことである。とっさにこういうことを言ったのは、先輩の吉田氏をからかってやろう、ということであった。彼はその時、「うーん」と言ったまま、多くを語らなかった。そして翌日の朝食時に、「隕石の可能性があるので、それらしい石を見かけたら拾って下さい」と、吉田氏は全員に告げた。その結果、私たちのパーティーで合計11個の"石"を収集した。

帰国後、それらのサンプルは専門家の下へ届けられ、分析の結果、11個すべてが隕石であることが判明した(ただし、極地研の公式記録では9個となっている。その差2個は、紛失、記録漏れ等、ミステリーだと吉田氏は述懐している)。その後、日本南極観測隊では数回(年)にわたり隕石の集中探査を行い、2000年の第41次隊までに総計16,728個の隕石を南極で発見、採集されている(南極・北極の百科事典、2004)。その隕石第1号を私たち、中でも私が拾ったのである。この"栄誉"は、今まで(最終講演まで)公の場では一度も口にしたことはなかった。それは、そういう機会がなかったこと、自分は別の専門に没頭していたこと、仮に私が拾って届けなかったとしても後日別の人が別の"石"を拾ったに違いなく第1号の"拾得者"として記録されるべきものでもない、と思ったからである。

大学を退職したら何をしようかと、60歳を過ぎた頃から何となく考えていた。そして私の思いに最も近く、かつ日常的には自分ひとりでもやれそう、と行きついたのがNPOである。そうと決めたら、退職時には切れ目なく開設していたいと思い、昨年秋NPO法人の設立を申請し、年末までには認可(正しくは認証)され、法人登記を行い、予想より早く正式に発足した。そのNPO法人の名は「氷河・雪氷圏環境研究舎」と言う。このネーミングにあたっては、まず「氷河」は不可欠、しかし氷河だけでは一般になじみが薄いので「雪氷圏」と広くし、さらに世間で頻繁に使われ親しみのあるキーワード「環境」を加えた。年々設立されるNPOの数は著しく、日本全国に現在26,000余のNPO法人が認証されているが、その中には氷河あるいは雪氷のキーワードを含むNPOはない。

NPOとはNon-profit Organizationの略であり、営利を目的としない組織(団体)のことである。このようなNPO法人は、正式には(法律では)特定非営利活動法人と言う。なぜ特定とか活動とかいう語がついているかというと、多種ある公益法人の中で、NPO法で定めた17分野の特定な活動を行うことを主目的とした非営利法人だからである。それら17の分野の内では、保健・福祉に関わるものが最も多く、次いで、社会教育、まちづくり、子供健全育成、学術・文化・芸術・スポーツ振興、環境保全が続く。当NPOは、環境保全、社会教育、学術振興に関係する。看板としては『氷河および雪氷圏環境に関する教育・普及・研究』を掲げた。主たる対象は、研究者や学生ではなく、日ごろ勉学する機会が限られている一般の市民としている。

NPOの設立申請には、定款や理事、会員名簿が必要である。低温研の氷河グループ卒業生を中心に声をかけ、20余名の小さな組織でスタートした。まずは、ウェブページや通信による情報伝達、解説、意見交換を平常の活動とし、機運が高まったら、会員ほか関係者の協力を得て、徐々に都会〜田舎の各地で講演会、セミナー等の普及、教育活動を進めようと思っている。

(2006年5月30日、鳥取にて)

http://www.npo-glacier.net

笠原 康裕(低温基礎科学部門)

2005年10月1日付で低温基礎科学部門の助教授として着任いたしました。どうぞよろしくお願いします。9月30日までは、3年弱の短い期間でしたが茨城大学農学部に所属し、その前は奈良先端科学技術大学院大学に助手として所属しておりました。

これまで、2つの分野の研究を行ってきました。ひとつは微生物生態学、もうひとつはゲノム微生物学です。微生物生態学では、草地土壌の細菌群集の構造解析を行いました。寒天平板上に形成されるコロニーの計数、コロニーからの純粋培養株の単離を出発点とする「培養法」を用いて、単離菌株の増殖速度を軸とした細菌群のグルーピングや形態・生理的性質を中心とした分類により群集解析を行いました。さらに、単離菌株の多角的解析ということで、細菌の表面張力の測定、プラスミドの保持、染色体複製開始蛋白質のアミノ酸配列を用いた系統分類解析と行い、新たな知見を得てきました。

ゲノム微生物学では、土壌細菌のひとつである枯草菌について1992年より始まった全ゲノムの塩基配列を決定する日欧共同ゲノムプロジェクトに参加し、ゲノム領域解明を行ってきました。1997年に全塩基配列が決定し、続けて国際コンソーシアムとして、枯草菌のゲノム機能解析プロジェクトが進められました。推定された遺伝子の機能を明らかにする目的で機能未知遺伝子を破壊した変異株の作製を行い、この研究により、枯草菌細胞の全体像を理解するための遺伝子機能解析の基礎が築かれました。また、全ゲノム配列解読後のポストゲノム研究として、細胞内の遺伝子機能ネットワーク解明のために、細胞内で発現している全蛋白質を網羅的に解析するプロテオミクス研究に携わりました。プロテオミクスには、蛋白質を高確度で同定する技術が必須であり、質量分析計を用いる高感度および高精度で、迅速な方法が必要となります。そのため、ナノ液体クロマトグラフィー・ナノエレクトロスプレーイオン化・イオントラップ型タンデム質量分析計(LC/MS/MS)の立ち上げと運用を行ってきました。

微生物生態学は、1990年以降分子手法の導入によって発展し、新しい知見を得てきました。現在はゲノム研究が進みこれまで以上に解析法が開発されています。また、微生物のゲノムを解析するという研究を中心に進めてきた「微生物のゲノム研究」も一区切りをつけ、次の段階として、そのゲノム情報を利用していく「ゲノム時代の微生物研究」に変わろうとしています。その中で微生物生態学の新たな課題として、「微生物コミュニティーの動態を知り、それを制御する」ことが挙げられます。「ある自然の場を一つの生物のように捉え、その場を制御することが可能か?」という興味深く大きな研究課題に取り組もうと思っています。これまで学んできた生態学、微生物学、分子生物学の知識を融合させ、さらにゲノム研究の考え方なども駆使しつつ、面白い研究を行っていきたいと思っています。

また、北海道で始めての冬を過ごし、あまりに長い冬にめげそうになりましたが、これまで味わったことのない自然と異文化満載の北海道の四季や生活を楽しんで行きたいと思っています。よろしくお願いします。

杉山 慎(寒冷陸域科学部門)

2005年10月から低温科学研究所に勤務をはじめた杉山慎と申します。雪氷変動・理論雪氷グループに所属して氷河と氷床の研究をおこなっています。これからどうかよろしくお願いします。

昔は、お酒が大好きな友人がビール会社に就職したり、バイク乗りの友人がオートバイメーカーに勤務を始めたりすると、なんて単純なやつ、と思ったものです。が、だんだん彼らがうらやましくなってきて、山登りが好きだった私は氷河の研究を始めることにしました。ビール会社に勤める人が美味しいビールを開発して社会の人々に喜んでもらうように、私も氷河のさまざまな謎を解くことで社会に貢献できたら、と考えています。

低温科学研究所に赴任する前はスイス連邦工科大学で、山岳氷河に関する研究をおこなっていました。アルプスをかかえるスイスでは氷河はとても身近な存在で、温暖化と関連した氷河変動だけでなく、氷河湖の決壊、急斜面にある氷河の崩壊、発電用ダムへの氷河の流入など、さまざまな問題が研究課題となっています。私は特に氷の流動に興味を持っており、氷河での観測や低温室での実験結果を数値計算によって説明づける手法で、氷河の動力学に取り組んできました。ですから、雪と氷の物性研究に長い歴史を持ち、寒冷地での観測に実績をもつ低温科学研究所は私にぴったりの研究環境です。今後は山岳氷河での経験をよりスケールの大きな氷河や氷床に応用して、地球規模の環境変化と結びついた課題に挑戦したいと希望しています。具体的には南極氷床の沿岸部を掘削して、氷床から海洋へ大量に氷を排出する氷流の流動機構をあきらかにすることが最初の目標です。

氷河の研究をはじめる前は、大阪大学で超高圧固体物性、信越化学工業で通信用光学素子に関わっていました。シャープペンシルの芯を10万気圧以上に加圧して数千度でダイヤモンドに変換したり、直径10ミクロンしかない光ファイバーの芯にレンズで光を絞り込んだり、それぞれとても困難で刺激的な研究分野です。またその後の2年間は青年海外協力隊に参加して、アフリカのザンビアで高校教師をしておりました。午前中は物理の教師、午後はサッカー部の顧問という生活でしたが、教科書がなかったりボールがなかったりと苦労しました。物事が思いどおりに進まなくてもくよくよしない、ということを学んだつもりでしたが、環境が変わると忘れてしまっていけませんね。

寄り道をしてきたこれまでの経験が、幅広い分野で活躍されている低温科学研究所のみなさんと仕事をしていく助けになると嬉しいです。また研究以外ではサッカーや山登り、オートバイが大好きです。週末にもみなさんと一緒に過ごせる機会を楽しみにしております。最後になりましたが、たくさんの方々の助けで、好きな札幌で好きな氷河の研究を続けられることに心から感謝いたします。

飯塚 芳徳(寒冷陸域科学部門)

2006年3月13日より、理論雪氷・雪氷変動グループに助手として赴任した飯塚芳徳と申します。

1998年に修士号を低温研でとらせていただきました。当時、雪氷の「せ」の字も知らない私を育ててくださいましたのが氷河・氷床グループを運営されていた成瀬廉二先生と白岩孝行先生です。成瀬先生が退職された今年の3月31日にギリギリ間に合うように低温研に帰ってくることができたことになります。白岩先生には現在も同グループの上司としてお世話になり続けております。当時は雪害部門と呼ばれ、部門主任をされておられた秋田谷英二先生にも多くの貴重なお話を聞かせていただきました。本執筆に際し、当事の学生組長(?)の原田さんを筆頭に素晴らしい先輩や同僚に恵まれ、学生間の結びつきの強い体育会のような環境で、楽しく遊び、学ばせていただきました学生時代のことを思い出しております。

その後、総合研究大学院大学(国立極地研究所)で博士号を取らせていただきました。たいした成果を出していなかったせいか、就職が決まらず非常勤講師などを転々としておりました2002年の夏ごろ、現在のグループ長の本堂武夫先生に声をかけていただき、本年度も行われております学術創成研究の研究員として低温研に赴任させていただきました。が、その恩を忘れて採用後半年で、弓削商船高等専門学校に移籍しました。その三年後が現在となります。ということで低温研に所属するのは三度目になります。三度目の正直という言葉がありますが、そろそろしっかりとした研究成果を!と思うことだけはしているところです。

現在取り組んでいる研究は、上述した学術創成研究のひとつでドームふじコアの解析です。学生時代に氷中に含まれる溶存イオン濃度や安定同位体比などの化学分析に従事しており、その延長でドームふじコアの化学分析をさせていただいております。目的はドームふじコアから古環境情報を読み解くことです。低温研のWEBニュースにも載っていますが、この3月まで研究員として在籍していました大野さんがドームふじコアに含まれる化学成分が塩水和物として存在していることを発見されました。この発見は、ドームふじコアから古環境情報を読み解く新しい辞書ができたようなものです。修士学生のときの雑誌会に際しても、ろくに辞書を使わなかった私ですが、三度目の正直ということで新しい辞書を片手に古環境情報を読み解いていきたいと考えています。

平成18年度北海道大学低温科学研究所共同研究・研究集会は,平成17年12月1日から平成18年1月15日まで公募を行い,審査の結果,以下の課題を採択しました。

また,旅費・印刷費等を伴わない施設利用のみ等の共同研究は,随時受け付けることとしています。5月末現在採択されている課題は,次のとおりです。

共同研究採択課題は,「平成18年度共同研究採択課題」を御覧ください。

報告事項 人事異動等について

低温科学研究所共同研究について

その他

議題 平成18年度共同研究の採択等について

その他

| 日付 | 異動内容 | 氏名 | 職名(旧職) |

|---|---|---|---|

| 17.11. 7 | 採用 | 末吉 哲雄 | 学術研究員 |

| 17.11.16 | 採用 | イセーンコ・イエフゲーニ | 学術研究員 |

| 17.12.31 | 辞職 | 菅原 史子 | (庶務係長) |

| 18. 1. 1 | 転入 | 佐藤 洋子 | 庶務係長(電子科学研究所庶務係主任) |

| 18. 1.31 | 辞職 | 松本 慎一 | (技術専門職員) |

| 18. 3. 1 | 採用 | 増子美千代 | 事務補佐員 |

| 18. 3.13 | 採用 | 飯塚 芳徳 | 助手(弓削商船高等専門学校助教授) |

| 18. 3.31 | 定年 | 成瀬 廉二 | (助教授) |

| 18. 3.31 | 定年 | 目澤 誠一 | (事務長) |

| 18. 3.31 | 定年 | 山平 昭男 | (会計係長) |

| 18. 3.31 | 転出 | 堀 彰 | 北見工業大学助教授(助手) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 馬場 賢治 | (学術研究員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 松下 剛太郎 | (学術研究員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 伊藤 陽一 | (学術研究員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 澤田 結基 | (学術研究員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 大野 浩 | (学術研究員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 関 宰 | (学術研究員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 田中今日子 | (学術研究員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 大井 正行 | (研究支援推進員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 渡辺 智美 | (研究支援推進員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 田中夕美子 | (研究支援推進員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 佐藤 卓 | (研究支援推進員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 岩崎 郁 | (研究支援推進員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 石井 弘道 | (研究支援推進員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 藤井 恵子 | (事務補助員) |

| 18. 3.31 | 任期満了 | 細部 実岐 | (事務補助員) |

| 18. 4. 1 | 転出 | 中田 雄二 | 薬学事務部会計係長(会計係主任) |

| 18. 4. 1 | 転入 | 遠山 節徳 | 事務長(財務部経理課課長補佐) |

| 18. 4. 1 | 転入 | 仲澤 將夫 | 専門職員-外部資金担当(工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課企画係長) |

| 18. 4. 1 | 転入 | 猫塚 和美 | 会計係(北方生物圏フィールド科学センター会計係) |

| 18. 4. 1 | 採用 | 紺屋 恵子 | 学術研究員 |

| 18. 4. 1 | 採用 | 胡 耀光 | 学術研究員 |

| 18. 4. 1 | 採用 | 立花 英里 | 研究支援推進員 |

| 18. 4. 1 | 採用 | 新井健一郎 | 研究支援推進員 |

| 18. 4. 1 | 採用 | 池田 正幸 | 研究支援推進員 |

| 18. 4.13 | 採用 | ズブコ・エヴゲン | 非常勤研究員 |

| 18. 4.30 | 任期満了 | 吉田 宏子 | (事務補助員) |

| 18. 5.31 | 辞職 | 行木 幸子 | (主任) |

| 18. 6. 1 | 採用 | 古崎 美和 | 技術補助員 |