2005年4月 No.19

アムール川はモンゴル高原に源をもち、ロシアと中国の国境を流れてオホーツク海に注ぐ全長4350kmの国際河川である。日本の6倍の面積をもつ流域には広大な森林と湿地が広がり、アムール川を通じて豊富な溶存鉄がオホーツク海に供給されている。これがオホーツク海の豊かな一次生産を支えている可能性がある。写真は中流のハバロフスク周辺。水上交通の要である。

| News | 「アムール・オホーツクプロジェクト」はじまる |

| 白岩 孝行(寒冷陸域科学部門)・中塚 武(寒冷海洋圏科学部門) | |

| Joint Research | 共同研究の紹介 |

| 特別共同研究(平成13年度-15年度)「寒冷陸域における大気-植生-雪氷相互作用」(I) | |

| 原 登志彦(寒冷陸域科学部門) | |

| 国際ワークショップ報告 Workshop on modeling of sea-ice and ocean circulation, with an emphasis on the Sea of Okhotsk |

|

| 三寺 史夫(環オホーツク観測研究センター) | |

| Research | 研究紹介 |

| 「雲の氷晶化は、雲底から始まる?」 | |

| 藤吉 康志(寒冷海洋圏科学部門) | |

| Administration Office | 平成17年度共同研究採択課題/会議開催報告/人事異動 |

北海道大学低温科学研究所

http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/

|

低温研ニュース第19号 (北海道大学低温科学研究所広報誌) | ||

| 発 行 | : | 北海道大学低温科学研究所 所長 〒060-0819 札幌市北区北19条西8丁目 |

| 編 集 | : | 低温研ニュースレター編集委員会 |

| 編集委員 | : | 白岩孝行・事務部共同利用担当 (ご意見・お問い合わせ、投稿は編集委員まで) TEL (011)706-5465、FAX (011)706-7142 |

白岩孝行※(寒冷陸域科学部門)・中塚 武(寒冷海洋圏科学部門)

海洋の生態系を底辺で支える植物プランクトンは、当然のことながら栄養塩を消費して生きている。しかし、栄養塩濃度が高く、光も十分にあるのに、それに見合った植物プランクトンの成育が見られない海域が世界には何カ所かある。そのひとつ、極東ユーラシアと北米に囲まれる北部北太平洋域では、微量金属である鉄が不足するために、このような特異な海域になっていることが明らかとなってきた。鉄は、実は、植物の光合成活動に必須の元素なのである。

鉄は水への溶解度が非常に低いため、海水中では極めて濃度が低く、それに対して陸地では最も多量に存在する元素の1つである。海洋中の鉄は、大気を通じて陸地から飛んでくる鉄の微粒子か、河川を通じて海洋に運ばれる鉄か、この二つの主要な供給源からもたらされる。北部北太平洋は、陸地からも離れ、流入する大きな河川もないために、鉄の濃度が特に低くなっているのである。

一方、日本の北辺に広がるオホーツク海は、生物生産が豊かな海として重要な水産資源の供給地となっている。これまでの観測によれば、オホーツク海は隣り合う北部北太平洋とは異なり、冬季に深層から供給される栄養塩の全てが、表層水中で植物プランクトンの生産に利用し尽されることがわかっている。北部北太平洋では鉄不足から栄養塩が利用されずに余り、オホーツク海では全てが利用される。この違いはどこにあるのだろうか?

我々は、この違いの原因が、アムール川からもたらされる豊富な「溶存鉄」にあると考えている。日本国土の約6倍の流域面積をもつアムール川は、モンゴル高原に源をもち、ロシアと中国の国境を流れてオホーツク海に注ぐ全長4350kmの大河である。流域の大部分は、森林または湿地帯である。鉄は酸化環境では水には溶けないが、湿地帯などの還元環境では簡単に溶脱する。そのため、アムール川には大量の鉄が溶出している。しかし、鉄の多くは、河川水中ですぐに酸化してしまい、粒子となって再び河床に沈殿する。一方、溶存状態にある鉄はそのまま海洋まで運ばれ、海洋生物に利用可能となる。この溶存鉄を、河川から海洋へと運ぶ巧みな仕組みが、アムール川にはある、と考えられる。

森林では落葉した葉が林床に貯まり、徐々に腐植化が進む。また、湿地でも湿原植生の腐植化がおこる。この過程で生産される有機物にフルボ酸がある。フルボ酸は生産された後、河川へと流出し、水中に溶けた鉄は、このフルボ酸と結びついてフルボ酸と鉄の錯体となる。このような鉄は沈殿せず、河川を通じて長距離輸送されることがわかっている。オホーツク海に運ばれる鉄が生物生産にとって貴重なのは、このフルボ酸鉄がアムール川から多量に供給されているからであると思われる。そして、このフルボ酸鉄は、アムール川流域に広がる広大な森林と湿地の賜物なのである。

そのアムール川流域では、20世紀以降、急速に土地利用の変化が進んだ。最近では大規模な森林火災が極東地域で頻発し、森林資源が急速に劣化している。農地の拡大は湿地の減少をもたらした。これらの自然・人為的な原因に起因する陸面状況の変化が、アムール川を通じて運ばれるフルボ酸鉄の量にどのような変化をもたらすのか?そしてその変化があるとすれば、オホーツク海の基礎生産力にどのような変化が生じるのか?

我々は以上の問題意識のもと、2005年4月からアムール・オホーツクプロジェクトを5年間にわたり推進する。その目的は、アムール川流域とオホーツク海との間の物質循環の仕組みを解明し、アムール川流域で生じた、あるいは今後生じるであろう陸面状況の変化がオホーツク海の生態系に与える影響を解明することである。また、この結果に基づき、海洋の生態系の持続的利用を可能とするアムール川流域の開発についても提言を行いたいと考えている。

このプロジェクトは、大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 (http://www.chikyu.ac.jp/) と北海道大学 低温科学研究所の連携プロジェクトとして推進される。生物地球化学、水文学、土壌学、林学、海洋物理学、海洋化学、海洋生物学、気象学、雪氷学、地理学、経済学、政治学など、様々な研究分野から共同研究者を招き、総勢60名あまりの国際研究チームを構成した。2005年と2008年にはアムール川とその流域の観測・調査、2006年と2007年にオホーツク海の観測を行い、2009年度に調査結果を総合し、中露の研究者と共同で望ましいアムール川流域の開発についての提言を行う予定である。広大であること、国境であること、陸と海にまたがる研究テーマであることなど、様々な困難さゆえ、これまで取り組めなかった問題である。この大きな課題に三国共同で取り組むことは、我々研究者にとって大きなチャレンジである。

※ 白岩孝行:現在,総合地球環境学研究所に出向中

原 登志彦(寒冷陸域科学部門)

| 研究代表者: | 原 登志彦(低温研) |

| 研究参加者: | 隅田 明洋(低温研)、小野 清美(低温研)、戸田 求(低温研)、加藤 京子(低温研)、Kamil Laska(低温研、現チェコ・Masaryk University)、Sri Kant Tripathi(低温研、現インド・Banaras Hindu University)、大畑哲夫(低温研、現地球フロンティア研究システム)、兒玉 裕二(低温研)、石井 吉之(低温研)、鯨岡 啓輔(低温研、現JT)、秋林 幸男(北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター)、植村 滋(北海道大学・北方生物圏フィールド科学センター)、高橋 耕一(低温研,信州大学・理学部)、小林 剛(低温研,香川大学・農学部)、西村 誠一(農業環境技術研究所)、横沢 正幸(農業環境技術研究所)、江守 正多(国立環境研究所)、高田 久美子(地球フロンティア研究システム)、渡辺 力(森林総合研究所)、田中 隆文(名古屋大学大学院・生命農学研究科)、小川 健一(岡山県生物科学総合研究所) |

低温科学研究所・特別共同研究として平成13年度-15年度に行った「寒冷陸域における大気-植生-雪氷相互作用」の概要を報告する。寒冷陸域は、雪氷と水、寒冷圏固有のエネルギーの流れおよび寒冷地特性を持つ植生によって特徴づけられる。寒冷圏での様々な時間および空間スケールでの大気-陸域系の振る舞いはそれらの影響を強く受けているが、未解明な問題が多い。本共同研究では、これら相互作用系の研究を行った。すなわち、「大気-植生-雪氷相互作用の解明」である。特に環境科学の研究において、生物学的観点を地球物理学・化学に取り入れる試みは、その重要性が指摘されているにもかかわらず、あまり行われていない状態である。特に、雪氷が存在する寒冷圏における植物の生理・生態は未解明な部分が多いので、本共同研究でこの方向の研究を進めた。

寒冷圏における大気-植生-雪氷相互作用を解明するために、以下の2つのアプローチから研究を行った。まずは、(I)野外における林内微気象の観測と樹木の生態・生理の調査である。そして、(II)大気-植生-雪氷相互作用に関する理論モデルの開発である。今回は、(I)を中心に報告する。(II)の詳細については、次の機会に報告したい。

北方林は、複雑な階層構造をもつ熱帯林とは異なり、林冠層と稚樹層からなる単純な構造であり、また林床植物が繁茂しているのが特徴である。北海道の多くの森林では、林床はササ類におおわれている。林床に密生するササ類の樹木に対する影響としては、実生の定着を妨げること、実生・稚樹・成木に供給されるべき水分や栄養塩を奪い取ることなどが考えられる。ササ類が樹木の実生の定着を直接左右することは数多く研究されてきたが、林床におけるササの繁茂が林冠木の生育状態にどのような影響を与えているのかについては未知の点が極めて多い。とくに、ササと樹木の間の水や栄養塩などをめぐる競合は、林冠木の資源獲得の機構を変化させている可能性がある。

我々は、これまでに林床のササの除去実験により、ササの除去が 1)林内における夏季の土壌水ポテンシャルを上昇させる、2)ダケカンバ林冠木の幹直径生長、通導コンダクタンス、そして当年枝の伸長量・展葉数を増加させる、 3)土壌中の植物が利用可能な窒素を増加させる、ことなどを明らかにしてきた(Takahashi et al. 2002, 2003, 2004など)。特に、シュート(枝条)レベルでの変化の積み重ねにより、林冠構造そのものが変化することが示唆された。また、ササを除去することによって、ササとの競合が無くなり、ダケカンバ内の競争も変化すると予測された。

本研究では,林床のササ群落が上層のダケカンバ林にどのような影響をおよぼしているのかを解明するために、北海道北部のダケカンバ林(北海道大学・雨龍研究林、母子里・神社山:標高580m、 N44°,E142°)の林床に優占するチシマザサ群落の刈取り実験を行った。そして、(1)ダケカンバ林冠木のササ除去後5年の動態、(2)林冠構造と樹冠内外の光環境、(3)ダケカンバ林および林床のササと大気・土壌との熱・水・炭素収支、を調査・観測した。具体的には、(1)1998-2003年の生長期後に幹直径、樹高、生死の調査を行い、生長や枯死率などの個体群動態パラメータをササあり区とササ除去区で比較した。(2)2002、2003年にダケカンバ林冠の3次元の光環境、林冠下の光環境と葉面積指数(単位土地面積当たりの葉の合計面積)を林冠アクセスタワーを使用して測定し、除去から4、5年目の林冠構造をササあり区とササ除去区で比較した。(3)フラックス観測タワーや樹幹流測定装置などを設置し、熱・水収支の観測や、光合成測定装置を用いた個葉の光合成速度の測定などを行った。

(1)ダケカンバ林の動態

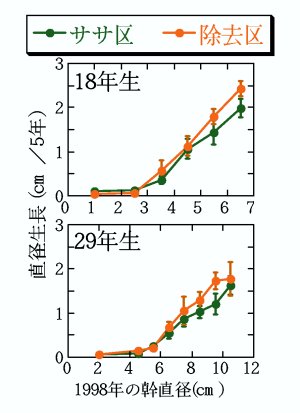

5年間で全てのプロットで個体数密度が減少し、幹の断面積合計が増加した。5年間の幹の直径生長と樹高生長では、大きな個体の生長が速いというサイズ依存的な傾向が見られた(図1)。また、サイズの大きな個体では、ササ除去区の方が生長が速いという結果が得られた(図1)。

平均樹高は全てのプロットで増加し、サイズ構造が変化した。優占個体と被圧個体の2分化により、被圧個体の樹高生長が遅く、右よりの分布に変化した。次に、個体群レベルでのササ除去の影響を見るために林冠構造の解析を行った。

図1 ダケカンバ林(18年生および29年生)の5年間のサイズ階級別の幹直径の生長速度

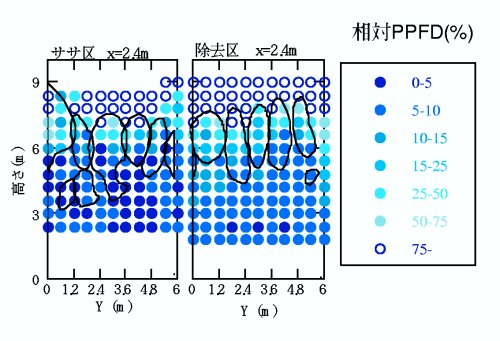

(2)ダケカンバ林の林冠構造

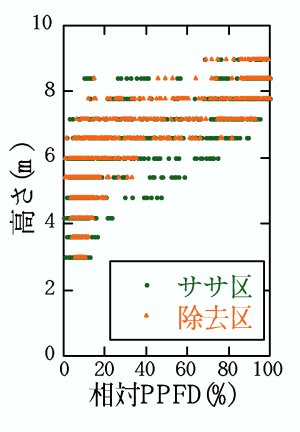

ダケカンバ林冠木の樹冠下の葉面積指数の平均値は、ササ区で3.6±0.3(m2/m2)、ササ除去区で3.4±0.4(m2/m2)であり、ササ区の方がササ除去区よりも葉面積指数が高いことが明らかとなった。一方、ダケカンバ林冠木の樹冠下の相対光量子束密度の平均値は、ササ区で6.28±1.31%、ササ除去区で5.69±1.08%であり、ササ区の方が明るいという結果が得られた。

両処理区とも、高さが減少するにつれて相対光量子束密度が減少する傾向が見られたが、その減少の仕方は処理区間で異なった。ササ除去区の方が、高さが減少するにつれて相対光量子束密度が急激に下がり、樹冠内を通過すると急激に暗くなる、つまり光の吸収効率が上層で高いことが示唆された。ササ区では樹冠内での光の減少は緩やかであり(図2)、樹冠は深かった(図3)。

図2 ダケカンバ林(18年生)における相対光量子束密度(PPFD)の垂直分布

図3 ダケカンバ林(18年生)における樹冠断面図と相対光量子束密度(PPFD)の分布

このようにササの除去から5年間で、林冠構造に変化が見られた。これはササの除去によってダケカンバ林冠木間の水と栄養塩をめぐる競争関係が強まったことにより、一方向的競争(大個体が小個体を一方的に被圧する)が生じ、上層をごく少数の大個体が占め下層を大多数の小個体(それらの多くはやがて枯死する)が占めるという極端な二層分化が起きたことによる。このような植物集団では、各階層にまんべんなく植物が存在する集団(本研究のササ区)に比べ現存量(葉量)が減少するという一年生草本シロイヌナズナを用いた実験と理論的予測を我々は以前に行ったが(Stoll et al. 2002;Peter Stollは当研究グループの2000年度JSPS外国人特別研究員)、本研究の結果は、まさに北方林の自然生態系で熱・水・炭素収支を通じてそのことが起きていることを示している。林床のササは、樹木の実生の生長を阻害するので林業的には厄介者扱いされているが、人為的に取り除くと自然生態系の葉量、すなわち空気中の二酸化炭素の吸収源が減少してしまうことが予想される。

北方林は地球上の森林面積のおよそ3割を占める。今後、激変が予想される環境変化が高緯度を中心とした陸上生態系、特に北方林の分布域に与える影響は最も深刻であると指摘されている。その一方で、環境変化による北方林の分布の変化は、大気との熱・水・物質交換を通して大気環境へ影響を与えるフィードバック要因として働くと考えられる。したがって、北方林が気候変化に与える影響を定量的に評価し将来予測を行うため、植生動態を考慮した新しい大気—陸面モデルが必要である。

このような背景の下、植生動態と陸域から大気へのフィードバックプロセスを加味した新しい大気—陸面モデル(MINoSGI, Multilayered Integrated Numerical Model of Surface Physics-Growing Plants Interaction; Hara et al. 2002, Watanabe et al. 2004)の開発を行った。現在、MINoSGIの北方森林群落への適用に向け、さらなるモデル開発を手がけている。(I)でも述べたように、北海道大学・雨龍研究林内に設置されたダケカンバ林プロットでは、1998年より森林動態、ダケカンバの生理活性調査および気象観測が実施されている。これらの観測データを用いて、モデル中に含まれるパラメータを決定することができる。寒冷陸域に特徴的な低温や乾燥などの環境条件に伴う北方林の動態変化を定量的に記述し、また林床植物(ササなど)が樹木の生長に及ぼす影響について評価することを目指している。このモデルの詳細は、次の機会に報告したい。

三寺 史夫(環オホーツク観測研究センター)

オホーツク海の周辺は東西にユーラシア大陸と太平洋、南北に北極圏と温帯(日本)という特徴的な地理的配置をしている。このため、オホーツク海は北半球においてもっとも低緯度で結氷する海であり、地球温暖化が進めば季節海氷域が大幅に後退するなど大きな影響が出ると考えられている。また、生産性が高くそれが豊富な漁業資源を支えているが、その気候変動による影響が心配されている。それらを評価し環境変動を予測するためにはオホーツク海の循環と変動機構の解明が不可欠であり、とくに海洋・海氷モデルは欠くことのできない研究基盤である。

オホーツク海は長らく未知の海であったが、その循環など海洋物理的側面は近年行われた集中観測やレーダー、衛星観測によって次第に明らかになりつつある。一方、海洋・海氷モデルも急速な進歩をしており、観測との直接的な比較を含めた定量的な議論が可能となってきた。今後、モデリングと観測が相まって、海氷の生成・消滅、強い潮汐混合、アムール川からの淡水・栄養塩供給など、オホーツク海に特有な現象による海洋循環への影響の解明がすすみ、さらにはオホーツク海の海洋環境変動予測、流氷予測等へと急速に発展するであろう。また、オホーツク海は北太平洋亜寒帯循環系の重要な構成員である。それは北太平洋に拡がる中層水の源流域であるともに、十年規模変動など太平洋スケールの海洋変動の影響も受けているものと思われる。このような相互作用を解明することにより、オホーツク海に独特な循環像や気候変動における役割への理解が深まっていくに違いない。

このような認識のもと、本年2月18日に環オホーツク観測研究センターの主催で海洋・海氷モデリングに関する国際ワークショップを行った。極域海洋におけるモデリングの現在の知見と課題をオホーツク海に注目しながら概観し、当センターの活動の方向性を議論した。国際的に第一線で活動している研究者の14件の発表を含む50人以上の参加者があり、活発な議論がかわされた。

ワークショップは3セッションにわけて行われた。1つ目のセッションはOn-going modeling approaches for the polar oceansとし、オホーツク海ばかりではなく北極海やバルト海等におけるモデルの結果が発表された。オホーツク海、ベーリング海のシミュレーションを例にとった潮汐混合の重要さの議論(Wang)、高解像度海氷モデルによるバルト海、南極海の数値実験(Haapala)、蓮氷と波の力学的相互作用(Shen)、ラグランジュ的な手法を用いた新たな海氷モデルの試み(Lindsay、山口)などが紹介された。2つ目のセッションはApplication of sea-ice and ocean modeling to the Sea of Okhotskとし、オホーツク海研究の最新のレビュー(大島)のあと、海洋-海氷結合モデル(池田)、海氷-生態系結合モデル(多部田)、高解像度オホーツク海循環モデル(宮澤、内本)、千島列島周辺の強い潮汐混合と海洋循環(中村、三寺)の観点からオホーツク海の循環と環境変動に関する議論がなされた。3つ目のセッションでは、What should be modeled? - viewpoints from observationとして、オホーツク沿岸の海洋レーダーによる海流観測(江淵)、海氷の熱力学的観測(白澤)、氷盤の大きさの自己相似則(豊田)などの知見を通した、モデリングへの提言が行われた。

ワークショップでは広範な話題が議論されたが、いくつかの発表で強調されたのは潮汐混合による水塊変質と海洋循環への影響である。オホーツク海では潮汐が強く沿岸域や千島列島周辺の鉛直混合の強さは外洋における通常の値の10倍から1,000倍にも達すると見積もられている。そのような海域では急速に水塊が変質し、それに伴って表面に高塩分の海水が表面に露出するため北太平洋で最も重い水である北太平洋中層水の形成が促されること、また混合による分厚い水塊の流出がオホーツク海や北太平洋の循環に大きな影響を与えること、等が分かってきた。また、氷厚やポリニアの現実的な表現にはモデルの高解像度化やラグランジュ的な手法が有効であることも示された。これらの研究結果は当センターにおけるモデリング活動の方向性を考える上で重要な指標であり、それを得ることができたのは大きな成果であった。また、ワークショップを通して研究者の活発な交流や情報交換が行われ、国際研究拠点としての役割の一端を担うことができた。

今後毎年国際ワークショップを開催する予定にしているが、その第一回目として有意義な会合であったと考えている。

国際ワークショップ風景

藤吉 康志(寒冷海洋圏科学部門)

前回の低温研ニュース(No.18)では、モンテカルロ法を用いることによって、自然の雪片とほぼ同じ形、落下速度およびフラクタル次元を持つ模擬雪片が再現できたことを報告しました。今回は、雪片などの降雪粒子をもたらす雪雲の氷晶化(Glaciation)について、航空機に搭載した雲レーダーを用いた観測によって、新たに見出された知見(小谷野悠子さんの修士課程での研究成果の一部)を紹介します。

寒気吹き出し時に海上で発生した雲内は、初めは過冷却水滴(雲粒)のみが存在し、これらの雲粒はマイナス30度くらいまで凍りません。ところが、今年もそうですが、海岸付近や陸上では大雪です。それでは、いつどこで雲の氷晶化が始まるか(雪が降り出すのか)というのがこれまで全くの謎でした。これまでの降雪形成過程の常識は次のようなものです。上昇気流中で雲粒が発生し、それが過冷却水滴となり更に上空に行くにつれて気温が下がるため、雲頂部近くで雲粒の凍結が起こって氷晶が形成される。次に、氷晶は雲粒に比べて落下速度が大きいので、上昇気流中を相対的に落下し、昇華成長と雲粒捕捉、あるいは併合過程を経て、降雪となり地上に達する。一方、雲内の氷晶核の数と、実際の氷晶の数とを比較すると氷晶の数が2桁以上も多く、その数の差をうまく説明できませんでした。これは、2次氷晶生成問題と呼ばれていて、樹枝状結晶のように壊れやすい雪結晶の破片や、過冷却水滴が凍結する際に表面から外に飛び出た微水滴の凍結によって氷晶数が増幅される、というのが定説です。

ところで、海洋上の積雲の氷晶化をしらべるためには、以下の条件を満たした測器と観測方法が必要です。(1)海上での観測のために、航空機か船を用いる必要があるが、ほぼ同じ大気条件で沖合いから内陸までの広い範囲の雲を観測しなければならないので、航空機観測が望ましい。(2)センチ波レーダ、ミリ波レーダ、ライダーを用いた航空機観測が可能であるが、センチ波レーダでは雲粒や氷晶をとらえることができず、また、ライダーでは雲内部が見えないので、ミリ波雲レーダによる観測が必須である。(3)反射物体が過冷却水滴か氷晶かは、単に反射強度のみでは判別不可能なので、偏波機能を有したレーダでなければならない。(4)雲の発達段階を調べるためには、雲内の上昇・下降流のデータが重要であるため、ドップラー機能を有したレーダでなければならない。(5)複数のドップラーレーダを用いて鉛直流を計算する観測方法があるが、この方法で見積もった鉛直流は精度と空間分解能共に低い。従って、雲の真上から真下に電波を出して、そのドップラー速度を測定する。

もちろん、レーダなどのリモートセンシングを使わずに、雲内での直接粒子測定や気流測定を行う方法もありますが、着氷などの危険以外に、観測に時間がかかり過ぎ、広範囲の雲の内部構造をとらえることは実質的に困難です。幸い、上記の条件を全て満足するセンサーである、航空機搭載のSPIDER(Super Polarimetric Ice-crystal Detection and Explication Radar; 独立行政法人 情報通信研究機構が開発したミリ波偏波ドップラーレーダ)によって2003年に行われ、我々も観測に参加した「冬季日本海メソ対流系観測-WMO‐3」(研究代表者:吉崎正憲、気象研究所)の際に観測されたデータの使用許可をいただいたので、早速、雪雲の氷晶化を調べました。

その結果、上昇流は海面付近から発生していたことが確認され、かつバブル状に上昇している(上昇流域が不連続)様子が見事にとらえられていました。上昇流の上空ではレーダーエコーも上に凸となり、明らかに雲内粒子が上空に持ち上げられています。ところが、上昇流域内では非球形度が大きく、上昇流のピークの高度が上昇(バブルの上昇)するにつれて非球形領域も上昇するとともに幅も広がっているという事実がみつかりました(図は、白黒画像だと分かりにくくなるので省略します)。これまでは、上昇流域では過冷却水滴が卓越するため、粒子の球形度が大きいと考えられていたので、この事実は予想外でした。この観測結果は、下層(雲底下)に漂流している小さな雪粒子が、上昇流とともに上空に運ばれ、雪粒子が雲内に進入するにつれて氷晶化が進んでいることを示唆します。もちろん、雲底下に雪粒子が存在しない場合には、このようなメカニズムが起こらないので、なかなか雲の氷晶化が進みませんが、一箇所でも氷晶化が起こって雪粒子が落下して下層に広がると、その周囲(特に風上)の雲がこのメカニズムによって氷晶化され、次々に雲の氷晶化が進行することが考えられます。

実は、別の雪雲から落下した粒子が再度雪雲の中に取り込まれる(リサイクル)過程の存在は、たとえば、融解雪片の一部が霰の核になっていたという事実などから既に知られていましたが、特別な事例として考えられていて、今回の観測結果のように、雲の氷晶化に普遍的にかかわっているとは考えられていませんでした。また、詳しい説明は省きますが、今回紹介したプロセスは、従来の定説となんら矛盾するものではなく、かつ従来の説ではうまく説明できなかったいくつかの現象(たとえば、冬の雷雲内の電荷生成機構)にも応用可能と考えています。

平成17年度北海道大学低温科学研究所共同研究・研究集会は,平成17年1月15日から平成17年2月15日まで公募を行い,審査の結果,以下の課題を採択しました。

共同研究採択課題は,「平成17年度共同研究採択課題」を御覧ください。

・第21回共同利用委員会(平成17年3月16日開催)

議題 平成17年度共同研究の採択について

その他

| 日 付 | 異動内容 | 氏 名 | 職 名(旧職) |

| 16.12.15 | 任期満了 | リペンコフ, ウラジミール | (外国人研究員・客員教授) |

| 17. 1. 1 | 採用 | 岡部 史恵 | 事務補助員 |

| 17. 1.11 | 採用 | ジーン, ブロゾスカ | 外国人研究員・客員助教授 |

| 17. 2. 1 | 採用 | 木村 宏 | 科学研究支援員 |

| 17. 2. 1 | 採用 | 岩崎 郁 | 研究支援推進員 |

| 17. 2.28 | 任期満了 | ディビス, アンドリュー・ジョン | (助教授) |

| 17. 3. 1 | 転入 | 田中 秀和 | 低温基礎科学部門・助教授(東京工業大学大学院理工学研究科助手) |

| 17. 3. 1 | 採用 | 的場 澄人 | 環オホーツク観測研究センター・助手(国立環境研究所研究員) |

| 17. 3.16 | 採用 | 中村 知裕 | 環オホーツク観測研究センター・講師(地球環境フロンティア研究センター研究員) |