2004年3月 No.17

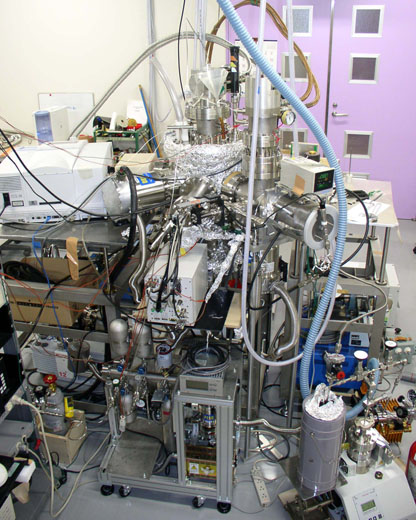

高真空・極低温実験装置.この実験槽の中に宇宙空間に近い環境を作り,疑似氷微粒子表面を生成する.実験装置は到達真空度10-10Torrの超高真空槽,10K冷凍機,フーリエ変換型赤外分光計,マイクロ波放電型原子源,四重極質量分析器から構成される.

(渡部)

渡部直樹・香内 晃(低温基礎科学部門)

宇宙には分子雲と呼ばれるガス密度の高い領域が無数に存在する.分子雲はその名の通り多種多様の分子・原子と,サブミクロンサイズの塵(氷微粒子)から構成される.高密度のガスや塵が熱源となる外の星からの光を阻むため,領域内部では温度が10K程の極低温の世界になる.密度が高いと言っても,その分子数密度はせいぜい1000cm-3程度で,地球上のガス密度〜1019cm-3に比べれば何桁も小さく,地上では最新鋭の超高真空装置をもってしてもその真空度に到達するのは難しい.それでも宇宙空間全体を見渡すとそれは十分に密度が濃い領域といえ,実際,宇宙に浮かぶ全ての星々はそんな分子雲の中でガスの収縮によって生まれる.勿論我々の住む太陽系もその例外ではない.地球や我々の身体の原材料も元はといえば分子雲に散らばっていたガスや塵だった.それでは地球上に存在する複雑な有機物はいつ出来たのだろう.実は,有機物を含むかなり複雑な分子が,星が生まれる前の分子雲の中にすでに存在することが天文観測でわかっている.我々のグループでは,分子雲中の分子がどのようなメカニズムで生成・進化するか,さらにそこでの氷微粒子の果たす役割について実験的研究を進めている.本稿では簡単な有機分子であるメタノール(CH3OH)の,分子雲中における生成メカニズムに関する最近の研究成果を紹介する.

メタノールはより複雑な分子の前駆体となり得る重要な有機分子で,かなりの量が氷微粒子中に固体の状態で閉じこめられていることが最近の観測で明らかになった.その存在量は最も支配的なH2Oに対して最大で30%程度にもおよび,分子雲の氷微粒子はまさにアルコール漬けの状態になっている.これほど大量のメタノールはいったいどのようにして出来たのか.これまでの分子雲における分子の生成・進化の研究のほとんどは,気相における化学反応を中心に行われ,一定の成果を挙げてきた.しかしながら,メタノールを始めとした多くの分子生成に,極低温(〜10K)での氷微粒子表面反応が重要な鍵となることが観測や理論から明らかになってきた.CH3OHの生成過程の一つとして,CO分子を含むH2O氷への紫外線照射による光化学反応が考えられるが(ここでは詳しく述べないが,H2O, COは始原的な分子で,分子雲形成初期にすでに存在することが分かっている),この場合,CO2の生成反応が支配的でCH3OHの生成量は非常に小さいことが分かっている.そこで有力視されたのが,CO分子への水素原子逐次付加反応

CO→HCO→H2CO→CH3O(or CH2OH)→CH3OH

である.なお,水素原子の供給源はH2O氷ではなく,宇宙空間(気相)から飛んできて氷微粒子に吸着した原子である.この過程は理論的にはかなり議論されてきたが,実験的な検証は得られてこなかった.さらに上記反応は2000K程度の活性化エネルギーを持つと考えられ,10Kという低温で反応が進むのか疑問視する声もあり,定量的実験による決着が切望されていた.

我々は上記水素原子付加反応によるCH3OH生成過程を定量的に調べるため,10KのH2O-CO混合氷(疑似氷微粒子表面)を超高真空槽中に設置した冷凍基板上に作製し,そこに水素原子線を照射した.原子線照射中の氷表面の組成の変化をフーリエ変換型赤外分光装置によってモニターし生成物を調べたところ,極低温にもかかわらずH2CO, CH3OHが非常に効率よく生成し,分子雲環境においても上記の反応が速やかに進んでいることがわかった.氷の温度を変化させて反応を詳細に調べたところ,この反応は量子力学的効果によるトンネル反応であることが強く示唆された.水素原子などの軽い粒子は極低温下で波動の性質が顕著になる(ド・ブローイ波長が長くなる).この性質のため,2000K程もある活性化エネルギーの壁をすり抜けることができたものと考えられる.一般に化学反応は温度が高いほど進みやすい.光などのエネルギーを与えずに,極低温下の氷表面でこれだけ反応が進むのは極端環境下の特異な現象で非常に興味深い.この反応でH2Oは直接反応に寄与していないが,H2O氷の存在は水素原子の吸着確率を格段に上げ,純CO氷に水素原子を照射する場合に比べ,実効的な反応速度が速まることが分かった.

本研究により,数年来天文学者の頭を悩ませてきた謎の一つが解き明かされた.今後同様な手法を用いれば,分子雲の氷微粒子上での分子進化のかなりの部分が定量的に解明されるであろう.極低温下の氷表面反応に関する研究は世界的に見てほとんど行われておらず,物理・化学的にも興味が尽きない.

前野 紀一(低温基礎科学部門)

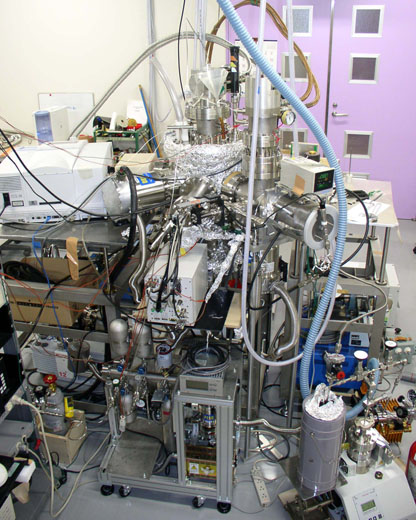

アメリカの宇宙探査機ボイジャー1号が、土星の氷衛星ミマスの鮮明な写真(図1)を地球に送ってきたのは1980年11月であるが、その時の興奮は、今でもはっきりと想いだされる。ミマスの直径は394 mであるから、ちょうど北海道を丸くしたような小さな天体であるが、その表面は無数のクレーターで覆われており、その中には一際目立つ巨大なクレーターが輝いていた。後にハーシェル・クレーターと名付けられた、このクレーターの大きさは、直径130 kmで、ミマス自身のおよそ3分の1にも達する。ミマスの反対側を撮影した写真(図2)には、このクレーターの形成時に衝撃波が達して生じたと思われる破壊の跡も認められる。

人類に初めて素顔を見せたミマスに関してNASAが次々と発表するこのようなニュースに、私たちは興奮すると共に、いろいろな疑問を抱いていた。その一つは、こんな巨大なクレーターを伴う衝突事件が起きたとき、ミマス自身が壊れなかったのはなぜだろう、という疑問である。

当時私たちは氷の加圧焼結と雪の圧密の研究を進めていたから、ミマスが壊れなかったのは、雪のような空隙を持った柔らかい構造になっているためであろうと連想した。ミマスの密度は1200 kg/m3であるから、非常に空隙の多い構造を持った氷天体に違いないと予想されていたからである。しかし、内部構造に関してそれ以上の情報はなかった。

これを調べるために、私たちは、氷と岩石の混合物の力学強度と熱伝導度の測定を行い、その結果と加圧焼結理論を用いてミマスの内部構造の変化を46億年に渡って数値計算することにした(Maeno et al.,1993)。近年の惑星形成理論によれば、惑星や衛星は多数の微惑星が衝突合体して出来たものであり、ミマスのような氷衛星も氷微惑星の集積と考えられたからである。

これは、ミマスを氷の焼き物と考えることに等しい。つまり、焼結によって粘土粒子の間に結合が成長し、焼き物が生まれると同じように、ミマスの内部では、氷微惑星同士が加圧焼結によって合体し、構造が変化してゆく。大きな天体の場合は、内部の放射性物質の壊変で発生する熱が天体全体を融解し、重力による物質の再分布が起こるが、ミマスのような小天体の場合は、全体の融解にはいたらない。私たちの計算によると、現在のミマスの中心部は長期間の加圧焼結によって固い氷と岩石のコアに変化しているが、表面の約50 kmの層はまだ空隙の多い構造となっている。この層の空隙率は約40%と見積もられるから、冬の北国の路上の雪のような構造と考えられる。このような構造であれば、大きな氷微惑星が高速衝突しても、衝突のエネルギーは十分に吸収され、氷天体そのものが破壊することはないであろう。

そのころはこの程度の理解で満足していたが、今は研究がもっと進んでいる。最近私たちの研究グループの荒川政彦氏を中心に進めている高速度衝突実験により、氷・岩石混合物の衝突破壊条件が、広い速度範囲と空隙率範囲で明らかになってきた(Arakawa et al., 2002; Arakawa & Tomizuka,2003)。実験では、種々の空隙率を持った氷・岩石混合物ターゲットに、軽ガス銃を使って加速した高速の氷塊を衝突させ、破壊によって生じた個々の破片の質量を測定する。これは低温室における高度な技術を要する高速衝突実験であるが、これまで知られていなかった重要な結果が続々と得られている。そして、これらのデータを使うことにより、氷微惑星が衝突したとき、クレーターができるだけなのか、破片が重力によって再び集積して天体の表層を作るのか、あるいは破片が重力圏を脱出し完全に別個の天体となるのか、等々を定量的に判断することができるようになってきた。

ところで、ミマスの表面に衝突でクレーターが発生した時の様子は、きわめて激しいものであったと想像される。地球上なら、凄まじい音と雷を伴っていたであろうが、ミマスの環境は真空に近いから、音は聴こえなかったかもしれない。しかし、ミマスの表層は雪の構造であるから、そこで起きた衝突の物理は、私には「鳴き雪」の物理と重なる。寒い冬の朝、雪道を歩くとき雪が「キュッキュッ」とか「サクッサクッ」と鳴るのを経験した人は多いであろう。私たちはこれを「鳴き雪」と呼ぶことにし、鳴き雪の音の特徴や発生源を調べるために、高密度雪の高速圧縮実験を行っている(前野、2002a、2002b)。

高密度雪の高速圧縮実験は、これまで塑性波や衝撃波が関連する特殊な雪問題でしか行われてこなかった。しかし、近年雪の高速圧縮による氷の作成、雪崩衝撃圧、あるいは道路雪のアイスバーン化、等々の多くの高密度雪の高速圧縮問題において、その物理メカニズムの解明が重要視されるようになってきた。そして、そのメカニズムは「鳴き雪」のメカニズムそのものであること、そしてミマスのような氷衛星の表層の衝突現象とも密接に関連していることが、最近わかってきた。

鳴き雪の実験装置は簡単で、アクリル容器に雪を詰め、上から円柱状の貫入棒を一定速度で押し込む。このとき貫入棒に発生する反抗力をロードセルで測定しパソコンに取り込む。また、雪圧縮で発生した音はマイクロフォンを通して同様にパソコンに記録する。このような実験を、貫入棒の材質や太さ、貫入速度、雪の温度、等をいろいろ変えて行う。

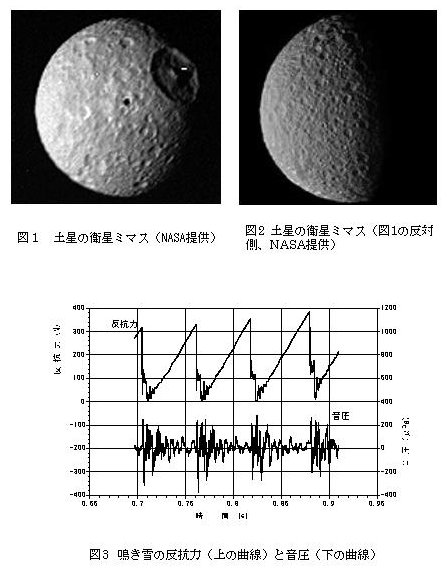

図3は、得られた結果の一つで、測定された反抗力と音圧の記録である。雪の密度と温度はそれぞれ450 kg/m3と−20℃、貫入棒の材質はステイール、太さは3 cm、貫入速度は15 mm/sである。貫入棒が雪の中に押し込まれると、雪を踏む時と同じように雪が鳴る。そして、測定された音圧の時間変化をみると、予想されたように、反抗力の時間変化と非常に密接な関係を持っている。

図に示したのは記録の一部(約0.5秒間)を拡大したものであるが、反抗力は鋸歯のようなジグザグの形をしている。すなわち、雪を高速圧縮する時の反抗力は、滑らかに増大するのではなく、遅い増加と急速な減少を繰り返しながら増大してゆく。そして、主な雪の音は急速な減少時に発生していることがわかる。

鋸歯状の変形様式は、これまでに知られている破壊型変形と同様のものであり、鋸歯の一部は雪内部での粒子間結合の破壊に対応していると考えられる。しかし、各々の反抗力ピーク直後に主要な音が発生していることを考えると、単なる雪粒子結合の破壊だけでなく、局所的に高密度領域が形成され、そのせん断破壊による滑りが起こっていると考えられる。現時点では、雪粒子結合の破壊と、雪粒子高密度層のせん断破壊による滑りの繰り返しが「鳴き雪」の原因と考えている。研究が更に進み、鳴き雪と氷衛星衝突の関連がより詳細に解明されるのを願う。

芦田 正明(低温基礎科学部門)

我々科学者の世界では論理的であることが求められる。論文を書く際、実験をする時、議論を戦わす時、意識するとしないに関わらず論理の土俵で我々は生活している。しかし、興味ある発見がうまれる過程で、論理的であるだけでは得られないような発想や偶然に支配された実験が重要な働きをすることが多々あるのも事実である。私も偶然に助けられて、研究に決定的に影響を与えることになった現象に遭遇した。

「透析」。世間でこの言葉は腎機能が低下した人の血液に蓄積した老廃物を除去する処置を意味することが多い。生化学の研究室でも「透析」は頻繁に使用される技術であるが、その意味する所は世間での理解と異なっている。我々の透析には透析チューブを使う。透析チューブを横切って移動出来る分子は、その形状にもよるが、分子量6000ー7000までである。試料 を透析チューブに入れ、チューブの上下を結び大容量の液体中に放置すると、外液中に拡散する低分子をチューブ内の試料から除くことができる。また、透析チューブ外液に存在する低分子を外液と等しい濃度で試料の中へ取り込むことができる。

二十数年前、蔗糖(サトウキビから精製され、試薬として市販されているスクロース)の1モル溶液を透析チューブ入れ、外液のH2Oを何度も交換して徹底的に透析した。スクロースの分子量は342.30である。当時も今も、生化学研究室でスクロースの水溶液をH2Oにたいして透析したと聞けば、「なんと馬鹿げたことをするのか」というセリフが返ってくるのが必定なほど非常識にみえる実験である。私は昆虫血液中に存在して、黒色色素(メラニン)の合成に不可欠な酵素の前駆体(フェノール酸化酵素前駆体)の活性化機構を研究していた。細菌感染などの特殊な生理条件に置かれる以外、生体内でこの前駆体は通常活性化されない。当時、昆虫血液が黒化する反応の引き金を引かずに(フェノール酸化酵素前駆体の活性化機構が働きだすのを抑えて)、血液を体外に取り出すことは不可能と考えられていた。しかし、前駆体の活性化機構についての理解を深めるには、この不可能を可能にする以外に方法はないと感じていた。そこで、敢えてこの不可能を可能する方法の発見に挑戦してみようと心に決めたのである。挑戦を始めてから数カ月後のある時、奇妙な事実に気ずいた。カイコの幼虫に注射する試薬液の浸透圧を調節するために、サトウキビからのスクロースを用いるのと甜菜からのスクロースを用いるのとでは結果が異なっていることだった。サトウキビからのスクロースを用いる場合だけ、カイコ幼虫血液を黒化させずに取りだせた。検討の結果、サトウキビから精製されたスクロース中の不純物がこの現象の原因物質で、それは非透析性ではないかと疑わざるを得なかった。これが、蔗糖の1M溶液を水にたいして透析するという「非常識」を敢えて行なった理由である。この推測は正しかったことが証明され、蔗糖中の原因物質を蔗糖因子(cane sugar factor, CSF)と命名した。CSFの発見以後、現在まで、私だけでなく私と一緒に研究を行なった院生のほとんどがCSFの世話になり、黒化せずに取り出すことが出来たカイコ血液を使うこととなった。昆虫の血液が黒化する仕組みについての重要な発見には、CSFを使って得られた血液の存在が大きく貢献した。昆虫体内へ侵入したカビやバクテリアなどの異物(非自己)の周囲で、黒化反応(メラニン色素の形成)がおこる。黒化反応は一種の生体防御反応で、血液黒化の仕組みの研究からカビやバクテリアを異物として認識する仕組みの研究が進み、血液が黒化する仕組みに関連する分子についての報文数が急増している。この十年ほどの間で、血液が黒化する仕組みは昆虫の主要な生体防御機構の一つであると認知されるようになった。その後、CSFは、カイコのみでなく双翅目昆虫(ハエ)やカイコ以外の蛾や蝶でも、血液を黒化させずに試験管に取り出すために利用出来ることが報告された。

CSFはどのような物質なのだろうか。私はごくごく初歩的な分析を行なったのみで深く追求しなかった。CSFについての報文は1981年に発表され、それを読んでCSF分子そのものや、その作用の仕組みに興味を持った人達が少なからずいたことは確かである。報文が掲載されて間もなく、Harvard University, The Biological LaboratoriesのCarrol M. Williams教授から手紙が届いた。彼は昆虫内分泌学の分野で世界的に有名である。また、米国において昆虫生理学、生化学分野の第一線で当時活躍していた多くの研究者が、彼の研究室出身であることもよく知られていた。彼の手紙は以下のようであった。

I am fascinated by your paper on the CSF reported in the current number of Insect Biochemistry. Evidently, you have serendipitously discovered a new plant lectin from sugar cane which somehow blocks the conversion of prophenoloxidase to phenoloxidase. Consequently its further detailed study is much to be desired.

I would be uncommonly grateful if you would send me a few milligrams of the purified material. I wish to see whether we can use it to replace phenylthiourea in our ongoing surgical and in vitro studies. This would provide a very considerable technical advance. I would of course immediately report to you on what we find out.(中略)

In closing, may I raise the question as to whether you might consider spending a year at Harvard working in my laboratory on one of these mutually interesting problems. Why not CSF itself? (以下略)

明らかに Williams教授もCSFに魅せられ、その本性と作用の仕組みを理解したいと感じた一人である。

1981年2月25日の日付が記されていたこの手紙をWilliams教授から頂いた時、私は東京大学・教養学部・生物学教室に所属していた。教室のスタッフ全員は授業、実習指導、学部の各種委員会委員など、かなり重い負担を分担していたので、長期の外国出張は頻繁に認めてもらえなかったし、申請することも遠慮するのが常識という風潮が支配的であった。私は、助教授に昇進してすぐ、2年間の出張を許されカナダのクイーンズ大学で研究し、Williams教授の手紙を頂いた年にはスエーデンのウプサラ大学に招聘されて3ヶ月間教室を留守にすることが決まっていた。さらに1年間出張したいと申し出て許される状況にないことは誰の目にも明らかだった。Harvard Universityでの1年間は大変魅力ある提案であったが、出張を申請することもせず、数ミリグラムのCSFと教室の事情を記した丁重な断わりの手紙を Williams教授へ送付した。

Williams教授の手紙を読むのに一回だけ英和辞書の世話になった。“serendipitously”の意味を知ってなるほどと思った。後年、日本動物学会賞を頂いた折、石川統氏(現東京大学名誉教授)は受賞者の紹介で「イヌも歩けば棒にあたる」という言葉を使われた。 “serendipitously”あるいは“SERENDIPITY”と「イヌも歩けば棒にあたる」は相当重複した意味合いを持っているのかもしれない。中谷宇吉郎博士の人工雪結晶を造る実験における「ウサギの毛」、エジソンが寿命の永い電球フィラメントを製造する時の「日本産の竹」は、それぞれの目的達成に決定的に重要であったと言い伝えられている。「ウサギの毛」と「日本産の竹」の選択に中谷博士やエジソンのどのような才能が働いたのだろうか。「セレンディピティー」R.M.ロバーツ著、安藤喬志訳(化学同人)が出版されている。研究者の能力を“SERENDIPITY”という切り口で考察してみるのもおもしろい。

糖蜜(molasses、濃縮された蔗糖の粗抽出液)が 、CSFについての論文を読んだカナダ人研究者から送られてきた。その糖蜜を1000倍うすめても数マイクログラムCSF/mlの溶液と同等の作用を示した。Williams教授の誘いを受けたら事情は変っていたかもしれないが、現在までCSFについての詳細な研究は報告されていない。CSFは彗星のように一瞬注目されて消え去ってしまう運命なのかもしれない。3月に退官する私に、楽しい思い出と一抹の寂しさを残してくれるのがCSFである。

山田知充(寒冷陸域科学部門)

生来、見知らぬ遠くの土地に出かけることや、自然の中で遊ぶことが大好きだった。大阪からうんと遠くて、未開に近い自然がたっぷり残っているという北海道は、そんな少年の憧れの地であった。19歳の春、「たくさんの大学があるのに、なぜわざわざ遠くの北大に行くの?」とういう周りの声を背に、汽車と連絡船を乗り継いで札幌にたどり着いたのは、安保闘争さなかの1960年のことだった。爾来44年も居着いてしまった。

北大に入学してから、夢中になって山旅に興じ、気象現象に興味を持って地物の気象学教室に学んだのもごく自然な流れだった。当時低温研には僕の恩師である大浦先生が極地研究会という内輪の集まりを主催されていた。これに、山の大先輩の計らいで、参加する機会を与えられた。手の届かない憧れの地でしかなかった南極が、にわかに身近なチャレンジすべき対象となった。南極に行きたい。それには低温研で学ぶのが最短コースらしい、という不純な動機から、低温研で始めての修士課程の学生として学ぶことになったのが、雪氷学との出会いであった。

当時の研究所は、積雪や雪結晶、海氷、凍土などの研究に主力がおかれ、南極に出かけた雪氷学徒は5名もいたかどうか。南極は研究の対象と言うよりも、趣味の対象の域を出ない状況だった。そもそも日本から海外に出かけることが困難な時代で、氷河を研究している人は一人もいなかった。最初に与えられたテーマは航空写真による南極沿岸部の風系解析で、始めて南極を相手に論文らしきものが印刷されて、感激ひとしおだった。次いで地吹雪機構解明の基礎実験として、氷の付着力を測定して結果を出した。しかし、室内での研究より、生の自然を相手にした研究をしたいとと言うのが当時の熱望だった。

やがて池田内閣による所得倍増計画が実施され、日本経済は高度成長期に入る。一時中断されていた南極観測事業も再開され、ドルの自由化も成り、海外での研究に科研費が使える様になる。日本の雪氷学が海外の雪氷域を研究対象とし得る時代の到来であった。景気が良くて、一流企業への就職など自重自在の売り手市場。大学には講座がどんどん増設されるのに、大学教官の給与など高が知れているので、見向きもされない、という時代の風を受けて、低温研助手に潜り込んだ。

職を得た年、第12次南極観測隊に参加し、みずほ基地(当時は観測拠点)に居住棟を建設して4名で3ヶ月滞在、深さ75mの氷床コア掘削に成功した。日本ではこれが最深記録だったし、南極氷床上の一点に長期滞在するのも始めての試みだった。南極の仕事をまとめてからしばらくは、山地積雪の研究に没頭した。雪渓調査や硬化雪の研究、山地積雪の分布や物理的性質の研究など、まさに趣味と実益を兼ねた研究だった。その中から、一見無秩序に見える山地積雪の分布に規則性があり、麓の気象資料から山地全域の積雪分布が推定でき、冬期間に雪として蓄えられた水資源量が計算できることを見い出し、これが博士論文となった。その後、災害にからむ雪氷現象の研究の傍ら、ネパールヒマラヤやブータン、パタゴニヤ、天山、スバルバード、シベリヤ、カムチャツカ等、海外の氷河を訪れた。中でも、もっぱら入れあげたのはネパールヒマラヤの氷河であった。1990年代に延べ4年間に亘ってJICA専門家として氷河湖の決壊洪水災害防除の研究に取り組んだこともあって、ネパールの滞在期間は、合計7年にも達する。

これまでの研究生活を振り返ると、専門分野を決めて倦まず弛まず、より深く研究を進めるというよりは、興味に任せて、或いはやる人がいなくて、南極氷床や山地積雪、氷河水文、氷河湖等々と研究対象を変えて、一から始める様なことばかりやって来た。氷河湖の研究などその最たるもので、実はそれまで、氷河湖を知らなかった。その研究が1998年度の日本雪氷学会学術賞というご褒美を頂いたのだから、人生何が起こるかわからない。こんな研究姿勢はあまり褒められた話しではない。とは思うが、本人はこの期に及んで、「おもろい研究生活やったなぁ」、と来し方を振り返っているのだから世話がない。

1990年代から始まった大学改革の波は、旧来からの研究体制の刷新を促し、低温研は新しい研究所に生まれ変わるべく奮闘を続けている。大学は、2004年度から独立法人化されることによって、今日と同じような明日が続かない、激変の時を迎えている。他の研究所にはない独自色を、意識して、あらゆる多様な方法で主張しなくてはならない時代に入った。例えば、地球の気候形成や地球環境形成の一因子として、雪氷圏が果たす役割を、陸・海・空の相互作用や物質・エネルギー循環から理解しようとする研究に、重点的に研究資源を投入するのもその一環であろう。さらに研究所は、社会の要請に敏感に応えるものでなくては、21世紀のタックス・ペイヤーは黙っていないだろう。未だ大雪や暴風雪、寒波で多くの雪氷災害が毎年日本各地で発生し、人々の暮らしに様々な被害を与えている。社会構造の変化に応じて、雪氷災害の内容も変化し続けている。雪氷学の防災科学的側面の研究にも多少の目配りをし、社会の要請に、常に迅速かつ柔軟に対応できる研究所であり続けることも、望まれているのではないだろうか?

来し方を振り返ると、多くの方々の支援があったからこそ、有意義な研究生活を送ることができたことに、思いを致さない訳には行かない。研究生活を支え、励まして下さった沢山の先輩や仲間、後輩に、家を空けてばかりいる男を、多少の文句を言いつつも、陰で支えてくれた我が人生のパートナーに、心からの謝意を表したい。最後に、低温研の更なる発展を祈念して筆を置く。

古川 義純(低温基礎科学部門)

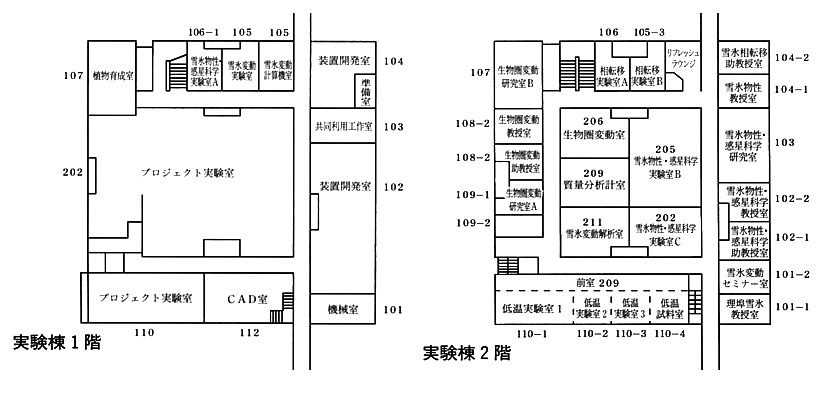

低温科学研究所の代表的施設として長年運用されてきた低温棟が平成15年7月から改修工事が行われ、新たに実験棟と名称を変えて平成15年12月に竣功した。旧低温棟は、築後30年以上が経過し老朽化が進んでいたが、改修では耐震補強・高断熱化高機能工事等が実施され、より安全で快適な研究環境を確保することが可能になった。

改修後の施設の概要は以下の通りである。まず、1階にはオープンスペースとしてプロジェクト実験室が設置された。低温研で推進するプロジェクト研究や時代のニーズにあった新しい研究課題に対し、フレキシブルに対応した実験室配置が可能であるよう設計されている。なお、このスペースは全学共同利用の実験スペースとしても公開されている。

また、低温実験室も更新され、冷却設備等は地球環境に対する負荷を軽減し、省エネタイプの設備に改められた。低温実験室ごとに1台の冷却設備が設置されているので、独立で高精度な温度制御が可能になった。また、日射量の制御が可能な環境制御低温実験室も設置された。

2階には、研究室と空調完備の実験室で構成されている。実験系の研究グループがまとまって入居し、快適な実験研究活動が可能になった。また、リフレッシュルームも新たに設置され、研究所で働き、学ぶもののコミュニケーションの増進に役立てられている。この改修により今後より一層の研究・教育の活性化が期待される。

図1 実験棟平面図

図2 実験棟概観写真

平成16年度北海道大学低温科学研究所共同研究・研究集会は,平成15年12月1日から平成16年1月15日まで公募を行い,審査の結果,以下の課題を採択しました。

共同研究採択課題は,「平成16年度共同研究採択課題」を御覧ください。

| 日付 | 内容 | 氏名 | 職名(旧職) |

|---|---|---|---|

| 15.10. 1 | 採用 | 馬場 賢治 | 科学研究支援員 |

| 15.10. 1 | 採用 | 松下 剛太郎 | 技術補助員 |

| 15.10. 1 | 採用 | 齊藤 日章 | 事務補助員 |

| 15.10.31 | 辞職 | 高田 守昌 | (科学研究支援員) |

| 15.12.15 | 任期満了 | コスタル,ウラジミール | (外国人研究員・客員教授) |

| 16. 1. 1 | 採用 | グレーベ,ラルフ | 寒冷陸域科学部門・教授 |

| 16. 1.5 | 休職 | 松本 慎一 | 技術専門職員 |

| 16. 1.27 | 採用 | ポポブニン,ビクトール | 外国人研究員・客員教授 |

| 16. 2. 1 | 昇任 | 白岩 孝行 | 助教授(寒冷陸域科学部門助手) |