1998年10月 No.6

札幌近郊定山渓におけるハシリショウジョウバエの採集風景

(寒冷陸域科学部門・島田公夫提供)

北大流氷研究施設 青田 昌秋

オホーツク海は流氷南限の海、辛うじて凍る海である。とくに、この海の最南端の北海道沿岸は、暖冬の年には流氷皆無のこともあり、厳冬の年には見渡す限りが氷野となる。流氷は地球温暖化の敏感なバロメーターである。海水の大きな熱容量を考えると敏感さだけでなく温暖化の安定した指標といえる。

冬季の寒気、結氷にともなう濃縮塩水(ブライン)の排出による中層水の形成、千島列島を通じての中層水と太平洋水との交換は北西太平洋の水塊構造形成と深く関わっている。

近年、オホーツク海サハリン沿岸には世界的規模の石油、天然ガスが埋蔵されていることが確認され、採掘開始を間近にひかえている。この海域では、流氷の重なり合いで水面上30mにも達する巨大氷塊(スタムーハ)が発生する。この氷塊は油田域の海底を削りながら移動する。

問題は、スタムーハによる海底原油パイプ・ラインの破壊である。結氷しない海域での流出原油の回収はオイル・フェンスを使って行われる。しかし氷海で原油流出事故が発生した場合の対策は極めて困難である。原油が氷野の下面にへばりつきながら、あるいは、砕氷塊と混ざり合いながら、流氷と一緒に漂流する。 オホーツク海の流氷の漂流の項で述べるように、サハリン東岸の流氷は北海道沿岸に接近する。さらに融解水は千島列島を通って太平洋に流出、えりも岬沖から白老に達する。流出事故が発生した場合には北海道の沿岸の半分以上が被害を受ける恐れがある。

オホーツク海は、地球の気候変化、太平洋の水塊構造形成、海洋環境保全、海底資源開発などの面からも重要な海である。

昭和40年(1965)の流氷研究施設開設と同時に紋別、網走、枝幸の3つの山頂に順次レーダー・アンテナが設置され、1968年に流氷観測レーダー網が完成した。これによってオホーツク海・北海道沿岸の、ほぼ全域の距岸60kmまでの流氷分布が昼夜、天候の別なく観測できるようになった。

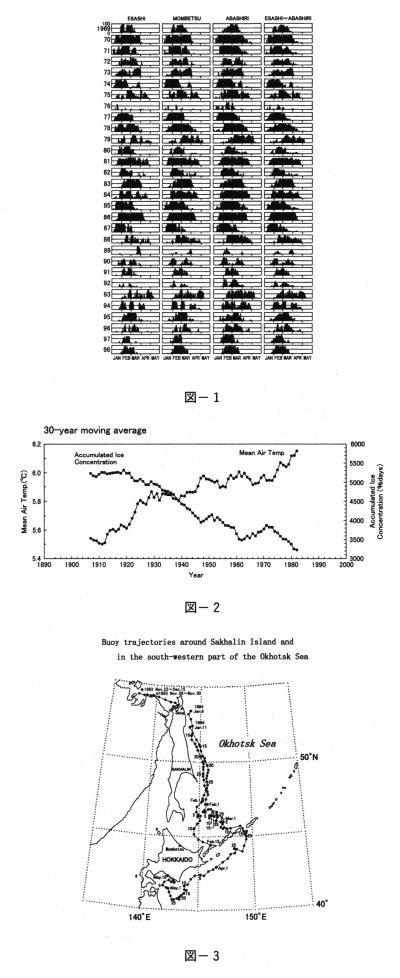

図−1では、1989年以降1998年現在までの日々、年々の流氷量の変動を示した。ここで流氷量(密接度ともよばれる)とは、レーダーの観測範囲に占める流氷の面積率である。氷海の気象、海洋、海洋生物現象等の研究は、流氷の成長過程とそれらの関係の究明に帰する。流氷レーダーの資料は氷海研究の基礎となるものである。

レーダー網の維持には多大の経費が必要である。国の経費削減対策で維持費もカットされる事態となった。人工衛星情報利用へ転換すべきという声もある。しかしながら、研究面では、沿岸域の「点」で行われる気象、海象、生物学的現場観測結果と流氷の分布、時間的対応を考えると、観測精度、観測頻度、速報性の面から問題がある。

もう一つは地域の問題である。30余年、現業官庁的役割である関係機関への流氷情報を提供し続けてきた。レーダー維持の経費的問題、仕事に占める大きさを考えて、これまでもレーダー施設の他官庁への移管を提案したが取り上げられないまま現在に至った。所内でも10数年進展していない。

流氷期の航行の安全は今後どうなるのであろうか。地元漁民はレーダー流氷情報に頼り切っている。気象庁、海上保安庁も然りである。これは大学の問題ではないのかも知れない。レーダーの最も重要な部品であるマグネトロン(電波を発振する特殊真空管)は消耗品である。現在は老朽品を騙し騙し使っている状態である。

30余年続いた、流氷分布観測の中止は諦めるとしても、地域無視となる突然の情報提供の中止だけは避けなければならない。関係機関に、北大によるレーダー観測停止後の対策を立てる時間的余裕を与えなければならない。如何なる形で、いつ観測終息宣言をするかに苦悩している。

昔に比べて流氷の勢力が弱いようだが?という問い合わせをよく受ける。流氷レーダー観測結果によっても1987年以降、流氷の勢力は減少していることが明らかである。

ところで流氷の勢力とは何であろうか。これはマスコミなどでもよく目、耳にする言葉であるが、その定義は?となるとはっきりしない。そこで、その年の流氷期間中の日々の流氷量(観測海域中の流氷の面積率)の総和をもって流氷勢力と定義することにした。流氷の面積が広いほど、流氷の存在期間が長いほど流氷勢力が大となることになる。

流氷は、大気・海洋の熱、物質輸送、アルベドを急変させ、また、ブラインの排出によって独特の水塊構造を形成する。流氷は、沿岸気候、水塊構造、海洋生物環境に大きな影響を与えるのである。流氷の自然界への影響の大きさを考えると上記による流氷勢力の定義は妥当なものといえよう。

さて、流氷勢力は、本当に減少しているのであろうか。北大流氷レーダーの資料は精度においては優れているが、まだ30余年の蓄積に過ぎない。そこでより長期的観測資料を捜した。

網走測候所(現網走地方気象台)は、すでに明治25年(1892)陸上からの目視による流氷の観測を開始、現在に至っている。この106年間の連続観測は世界的に貴重な連続資料である。同気象台の協力を得て、観測開始期からの資料を整理し、流氷勢力の長期的変動と気温との関係を調べた。

流氷勢力は年々激しく変動している。ここでは長期的傾向を観るために、流氷勢力および年平均気温に、それぞれ、30年の移動平均を施した。この結果、1890年代以降平均気温の上昇に対して流氷勢力は確かに減少傾向を示していることが明らかとなった。(図−2)

観測範囲は高々岸から20数kmと限られたものであるが、現在の地球規模の研究から危惧されている温暖化説と同じ傾向を示している。一つの警告と解釈したい。なお、今後世界各地の長期資料を手に入れ、これと比較することを考えている。

北海道沿岸の流氷はどこから来るのか?よく受ける質問である。アムール川からの大量の河川水がオホーツク海の表面の広がり、この海独特の表層低塩分層をつくる。この水は下層に比べ著しく低塩分(密度小)で対流はこの層に限られる。

だからオホーツク海は凍りやすい!これは事実である。

ところが、これが短絡されて、「流氷はアムール川からやってくる」と多くの人が信じてしまっている。毎年、冬が近づくと、マスコミがこぞって「今年もアムール川から冬の使者流氷がやってきました」と決まり文句の報道をするからである。

NHKのオホーツク海をテーマとする番組取材が決まり、協力を求められた。アムール川からの流氷の使者説を確かめる!という一般受けするテーマと我が方の本命の流氷の流動調査を抱き合わせて、オホーツク海の漂流観測を提案、幸いこの案が受理され、4機のアルゴス・ブイを買ってもらうことになった。アルゴス・ブイとは、ブイから電波を発信し、人工衛星でその位置を知る仕組みになっている。

1993年11月上旬、結氷開始直前のアムール川河口とオホーツク海北西(サハリン北方)のシャンタール島周辺に、それぞれ、アルゴス・ブイを放流した。明けて1994年1月には、サハリン北部・オホーツク海沿岸の岸から30kmの流氷上に2機のブイを設置して、その動きを追った。

図−3には、各ブイの5日毎の位置を示した。

アムール河口のブイは、なぜか川の上流へ向かった。変だと思っていると、ついに河口から100kmほど上流のニコラエフスク・ナ・アムーレという港町に上陸、市内を動き回り始めた。

ロシア海軍が正体不明の漂流物体として回収、正体解明のために、あちこちの機関を廻ったためであった。機体に添付した観測協力依頼文のお陰で返還してもらい、再度投入。

その結果、アムール川およびシャンタール島周辺の流氷は、ともにサハリン湾の沿岸に流れ、ここで凍結し、沿岸定着として海明けまで動けないことがわかった。これでようやく流氷の使者説を打破することができたのである。

さて、我が方の本命のサハリン・オホーツク海沖の流氷は、南下を続け、一つは、北海道沖を通過、設置から約1ヶ月後の2月15日、ついに、クナシリ島に漂着した。

サハリンの南端を通過後、流氷域を脱したもう一つのブイは、エトロフ島北方で渦を巻きながら南東に流れ、ウルップ海峡を抜けて親潮の流れにのって千島列島沿いに北海道へ接近、えりも岬沖を通過して5月16日には白老付近に漂着した。

オホーツク海には反時計回りの流れがあるとされている。ただし、これは主に、夏季の水温、塩分観測に基づく地衡流、漂流物からの推定である。冬の海流、流氷の広域、かつ、長期間の動きについての報告は皆無である。これはオホーツク海で始めての流氷の漂流観測成果である。

流氷の動きと風との対応をみると、サハリン沿岸の漂流(1月上旬〜2月1日)の方向は、ほぼ風下方向の南流で、速度は風速の3%程度であり、漂流が主に風によることをうかがわせるが、同海域での海流の観測が期待される。

この2つのブイの投入点は、ともに、前に述べたサハリン海底油田掘削海域である。オホーツク海の環境保全対策のためには重要な資料である。

研究内容は、気候システムの主要現象である水循環・エネルギー循環が寒冷圏の実態と、そのシステムの中での寒冷圏や雪氷が果たす役割について、さまざまな空間・時間スケールについて解明することです。手法としては観測をよる現象解明を中心に、最近では既存観測点データ・衛星データの解析、モデルの構築およびその応用の研究もしています。

研究を開始した頃の興味は雪氷自体に傾斜していて、その面白さが研究の駆動力になっていましたが、その後、地球の気候という切り口で考えるようになりました。雪氷は水の存在形態の一つであるため、雪がない状況との対比、積雪が融解し水となったその後の効果まで明らかにしないと本当の意味での気候に対する雪氷の役割は分からないと思うようになりました。気候システムの中の「水の循環」が研究上の一つのキーワードになったのです。それに伴い、雪氷という物質を対象とする科学、「雪氷圏の科学」から、雪氷の存在する場の科学、「寒冷圏の科学」へと移行していきました。

現在、積雪・凍土や氷河が支配する寒冷陸域について次のことに関心があります:

この流れに沿った研究としては1994年頃まで、チベット高原の中央部の流域における水循環の季節推移の研究や、空間的には小規模であるがポーラス地表層に形成される氷穴系の形成過程を主として観測的に行ってきました。チベット高原は低緯度でありモンスーン気候下にあるため、寒冷圏としては大気側の挙動が大気陸域系の特徴を支配しており、寒冷陸域としての特徴の影響が顕在化する度合いがどうも少ないように思えたため、まだ引き続き関心を持っていますが、現在では研究を縮小しています。

1991年にロシアの研究者に誘われてKurskという観測サイトへ行ったのがロシアでの科学的調査の第一歩でありました。その後95年頃から雪氷がより重要性を持つと考えられる高緯度帯に場を移し、シベリア地域を中心とした寒冷陸域での諸現象を調べ初め、現在に至っています。凍土・積雪帯の陸面過程の研究は北米北部(カナダ・アラスカ)をはじめ、すでにシベリアでも部分的には行われていますが、個別の対象についての研究が多く、総合的な水・エネルギー循環とその変動についての研究はわずかであります。気候が異なる年にはどうなる、将来はどうなるかなどが議論できない状態にあります。

現在、GAME(GEWEX Asian Monsoon Experiment)という気象屋と水文屋が協力して大気陸域相互作用系を理解しアジアモンスーンを解明しようとする研究計画の中で、シベリア地域を料理するのに忙殺されています。これは複雑な計画で、科研費国際学術研究、文部省の特別事業費と科学技術庁関係の地球フロンティア研究システム等々の多様な経費と組織を背景に、またお互い必ずしも使う言葉が理解できない大気・水文・雪氷・植物の分野の数十人がチームを組み研究を実施しています。その中で私は次のことに焦点をあてています。

研究の場に滞在していると、新たに面白い課題が生じて来ます。今年現地へ行、一つ強く感じたのは、ツンドラ域の強風下での降雪の不均一堆積がこの地帯の融解期とその後の蒸発と流出のリズムを決めている可能性がありそうだということです。昔から行われている研究も、別の流れの研究から見ると新しい意味を持ってくると言えそうです。

私は氷河の仕事をかなりしてきた関係上、氷河域の水循環に興味を持っています。この氷河は曲者であり、常時、非平衡状態にあると言っても過言ではありません。そして、大きくなるのには時間がかかり、小さくなる場合には急激に起こりうる、という性格があります。氷河自身及び地面を含めた氷河地域の水循環の癖は、特に流出を通して周囲に大きな影響を及ぼします。この点については氷河地域の水・エネルギー循環についてモデル化を中心に研究を進めていきたいと考えています。

定常的な測定が寒冷圏では極端に少ないので、これら氷河域や積雪凍土帯の研究を進めるには、いろいろな分野の研究者が協力して観測ネットワークを上手に構築することが鍵となるでしょう。

光合成は、光エネルギーを化学エネルギーに転換する唯一の装置であり、地球上のほぼ全ての生命活動は、最終的には光合成によって産み出されたエネルギーに依存している。光合成生物には、陸上植物や藻類などの酸素発生型と、光合成細菌に見られる酸素を発生しないものがある。酸素発生型光合成生物は、光エネルギーを用いて二酸化炭素を取り込み、酸素を放出する。そのため、約30億年前に出現した酸素発生型光合成生物の働きで、地球上の酸素濃度が次第に高まり、現在に近い大気が形成され、多様な生物が出現した。地球に初めて生まれた光合成生物も、光をより効率的に集めるために、クロロフィルbや、フィコビリン、フィコキサンチンなどの、様々な光合成色素を獲得した。新しい光合成色素を獲得しながら植物は高次分類群を形成した。例えば、クロロフィルbを持ったものは陸上植物や緑藻へ、フィコビリンはラン藻や紅藻へ、フィコキサンチンは褐藻へと進化していった。これらの植物は光合成色素の特性(吸収できる波長)を利用して、様々な光環境のもとで生育できるようになった。一方、植物は常に環境の変動に曝されいる。陸上植物は光障害を引き起こすほどの強光を受けたり、時には弱光下で生育しなければならない。また、温度も変化し、夏の高温や冬季の低温にも適応しなければならない。

このように、光合成は長い進化の過程で多様化してきたばかりでなく、環境の変化に対しても適応することができる。これらの適応・多様化において中心的な役割を担ってきたのが光合成の色素系である。

私は、以上述べたような光合成生物の進化、環境適応を解明するため、緑藻・陸上植物を特徴づけているクロロフィルbの代謝系に関する研究を行ってきた。

緑藻・陸上殖物の光合成系には、主な光合成色素として、クロロフィルaとクロロフィルbが存在する。クロロフィルaは全ての酸素発生型光合成に共通した色素であり、光化学系の中心部分を構成し、エネルギー変換に関わっている。また、光化学系の中心部分は保存性が高く、その構成は環境によってほとんど変化しない。それに対して、光合成系の周辺の集光装置にはクロロフィルbが存在し、その量は環境の変化に応答する。すなわち、植物が低照度環境で育つと、クロロフィルbを多く蓄積し、集光装置を大きくする。その結果、低照度下でも多くの光を集め、効率的な光合成を可能にしている。このように、植物が多様な光環境下で生育するためには、クロロフィルbの蓄積を調節しなければならない。しかし、クロロフィルb合成に関しては、その酵素や遺伝子、反応経路は不明であった。そこで、我々のグループは、クラミドモナスの分子遺伝学的手法を用い、この遺伝子を単離した。その遺伝子産物は、クロロフィルaに酸素を添加し、引き続き酸化し、クロロフィルbに転換する反応を触媒することが明らかになった。この遺伝子を我々はCAO (Chlorophyll a oxygease) と名付けた。

一方、クロロフィルbもまた、7−ハイドロキシメチルクロロフィルを経てクロロフィルaに再転換されることを見出し、クロロフィルb合成とは逆の反応系の存在を明らかにした。これらの結果より、クロロフィルaとクロロフィルbは相互に転換することを示し、この転換系をクロロフィルサイクルと名付けた。クロロフィルbの量、すなわち光合成の集光装置の大きさは、クロロフィルサイクルによって調節されていることが判明した。現在、植物にクロロフィルb合成遺伝子を導入して、集光組織の大きな形質転換植物の作製を試みている。また、これらの遺伝子の発現調節を調べ、植物の光環境への適応機構を明らかにしたいと考えている。

クロロフィルbを持った光合成生物の一次生産に占める割合は、陸域でも海域でも、非常に高いことが明らかになってきた。光合成生物の進化の過程で、光合成色素としてクロロフィルbを獲得したことは、分類上新しい高次分類群が出現した事だけでなく、その活発な光合成を通じて地球環境が作られてきたと考えられる。そのため、光合成生物が、いつどの様にしてクロロフィルbを獲得したのかは、進化学的だけでなく、地球の歴史を知る上で、非常に大切なことである。我々は、クロロフィルb合成遺伝子を手がかりに、分子系統学的・分子生物学的解析を行って、この過程を明らかにしようと研究を進めている。

シンポジウム報告

白岩孝行(寒冷圏陸域科学部門)

表記の国際ワークショップが平成10年1月12日から14日の3日間にわたり、低温科学研究所会議室において開催された。本ワークショップは、文部省国際学術研究「カムチャツカ半島における氷河をとりまく水循環過程およびその変遷に関する研究(代表 小林大二:1996-1998年)」の1996年と1997年現地調査結果のとりまとめと、1998年以降の調査研究計画の立案を目的として開催された。国内から28名、国外から5人(ロシア人3人、オランダ人2名)の参加者を得、3日間にわたり活発な討論を行った。

初日はカムチャツカ半島の地形と植物生態に関する二つのセッションが設けられた。地形ではカムチャツカ半島中央部に位置するエッソ村周辺の地生態学的特性、オホーツク海岸の海成段丘堆積物に記録された周氷河現象の記載、太平洋岸のカレイタ氷河における氷河地形編年など、5つの報告があった。年を追う毎にこれまで(少なくともロシア以外の国では)未知であったカムチャツカ半島の地形と氷期像の情報が蓄積され、日本を含む極東アジアの現成および古環境に関する理解が進みつつあることを実感する。

植物生態のセッションでは、カムチャツカ半島における植物分布の多様性、花粉分析による極東地域の古環境変遷、カムチャツカ半島のハイマツに関する生態学的研究など3編が紹介された。中でもP.A.Khomentovsky教授(ロシア科学アカデミー生態学研究所副所長)による長年にわたるハイマツの観察結果は、カムチャツカの自然環境の特異性(寒冷・多雪・火山灰降下による土壌撹乱)を理解する上で有益な講演であった。

2日目は氷河水文学と古環境復元に関する2つのセッションが開かれた。氷河水文学では、無人気象観測によるカムチャツカの気候特性、カムチャツカの氷河形態に関する統計学的研究、近年の質量収支変動、1996年と97年に共同研究を行った太平洋岸のカレイタ氷河に関する質量収支・水文・動力学・氷河生物学の観測/観察結果など9つの報告がなされた。また、古環境復元のセッションでは、ウシュコフスキー氷冠の雪氷調査・氷厚探査・衛星データ解析に関する研究など5編が紹介された。これらは氷冠掘削に先立つ予察調査であるが、気候学の立場から環オホーツク地域の古環境復元の意義と可能性に関する提言や雪氷コアと比較するための樹木年輪による気候復元の研究例の発表もあり、様々な視点から本地域の古環境復元の意義・可能性を検討した。

最終日は、前述した二日間の発表を踏まえ、1998年とそれ以降の活動に関する打ち合わせを行った。その結果、1998年は予察調査も充分行われており、成果の期待されるウシュコフスキー氷冠における雪氷コア掘削を第1の課題とし、これに並行して小規模な地形・植生・氷河調査を実施することを決定した。また、次年度以降は、植物と水文環境の相互作用の解明と樹木年輪による古気候復元を中心課題として試みることなどを話し合った。

カムチャツカ半島の寒冷圏における国際学術研究が開始されて3年目に入り、順風満帆とは言えないまでも着実に成果は挙げつつある。本ワークショップの成果も、現在、"Cryospheric Studies in Kamchatka II"として出版すべく鋭意編集中である。そんな折り、あまりにも突然、我々の貴重な共同研究者であるP.A. Khomentovsky教授逝去の悲報が届いた。本ワークショップで元気に将来の共同研究の夢を語って折られた矢先の出来事であり、残念でならない。教授のご冥福をお祈りすると同時に、カムチャツカとの共同研究が今後も引き続いて実施されるよう努力する所存である。

シンポジウム開催のお知らせ

(低温科学研究所流氷施設:白澤邦夫 記)

共同研究採択課題は,「平成10年度共同研究採択課題」を御覧ください。

| 日付 | 内容 | 氏名 | 旧職(現職) |

|---|---|---|---|

| 10. 3.16 | 教授 | 大畑哲夫 | |

| 3.30 | 任期満了 | 山谷美弥子 | 附属流氷研究施設 |

| 3.31 | 停年退職 | 吉田静夫 | 教授 |

| 停年退職 | 吉田静夫 | 教授 | |

| 停年退職 | 荒木 忠 | 助手 | |

| 定年退職 | 大井正行 | 技官 | |

| 任期満了 | 池原 実 | 非常勤研究員 | |

| 任期満了 | 圓山憲一 | 非常勤研究員 | |

| 任期満了 | 山本孝造 | 研究支援推進員 | |

| 任期満了 | 井戸坂 章弘 | 研究支援推進員 | |

| 4. 1 | 任期満了 | 井戸坂 章弘 | 研究支援推進員 |

| 任期満了 | 井戸坂 章弘 | 研究支援推進員 | |

| 教 授 | 田中 歩 | 京大・理・講師 | |

| 客員教授 | 西尾文彦 | (北海道教育大学・教・釧路校・教授) | |

| 非常勤研究員 | 澤柿教伸 | ||

| 庶務掛長 | 瀬田尚利 | 学務部学生課専門職員 | |

| 会計掛長 | 横田隆義 | 東京大学農学部附属演習林北海道演習林会計掛長 | |

| 図書掛長 | 黒田泰行 | 薬学部図書掛長 | |

| 庶務掛主任 | 竹見吉弘 | 医学部附属病院総務課庶務掛文書主任 | |

| 会計掛 | 小形徳応 | 工学部総務課研究協力掛 | |

| 第三研究協力室 | 神野さおり | 医学部医学科整形外科学講座 | |

| 技術部 | 福士博樹 | 言語文化部 | |

| 附属流氷研究施設 | 大坊孝春 | ||

| 研究支援推進員 | 大井正行 | ||

| 第一研究協力室 | 酒井千寿 | ||

| 農学部附属農場庶務掛長 | 春藤赫一 | 低温研庶務掛長 | |

| 医学部附属病院管理課医療器材掛長 | 板垣忠良 | 低温研会計掛長 | |

| 経済学部図書掛長 | 岡本憲吉 | 低温研図書掛長 | |

| 農学部生物資源生産学専攻作物生物学講座主任 | 新山尚子 | 第三研究協力室主任 | |

| 国立大雪青年の家庶務課会計係 | 高橋宏市 | 会計掛 | |

| 触媒化学研究センター総務掛 | 大江幸人 | 庶務掛 | |

| 言語文化部 | 池田光雄 | 附属流氷研究施設 | |

| 4.16 | 附属流氷研究施設 | 大塚眞弓 | |

| 研究支援推進員 | 小木廣行 | ||

| 5. 1 | 外国人研究員(客員教授) | ぺトレンコ・V・F | アメリカ ダートマス大学セイヤー工科大学教授 |

| 5.22 | 辞職 | 酒井千寿 | 第一研究協力室 |

| 6. 1 | 第一研究協力室 | 奥山亜希子 | |

| 6. 5 | 外国人研究員(客員助教授) | グラデイシェフ・S・V | ロシア ロシア科学アカデミー太平洋海洋研究所海洋物理研究室長 |

| 7.16 | 助手 | 松岡健一 | |

| 7.31 | 辞職 | 大村美枝 | 会計掛主任 |

| 8. 3 | 外国人研究員(客員教授) | クリュコフ・A・P | ロシア ロシア科学アカデミー極東支部生物・土壌学研究所進化動物学・遺伝学 |

| 9. 1 | 助 手 | 田中亮一 |