2004年12月 No.18

平成16年4月1日,低温科学研究所附属「流氷研究施設」を廃止・転換し、「環オホーツク観測研究センター」が、所内に設置された。本センターの開設式が同日に挙行され、本堂武夫(左)、若土正暁センター長(右)により、センターの新しい看板が掲げられた。

センター長 若土 正曉

当研究所は、平成16年4月に「環オホーツク観測研究センター(英語名;Pan-Okhotsk Research Center)」を設立した。これは、平成8年に当研究所が寒冷圏環境科学のCOE研究機関に指定されると同時に開始した研究プロジェクトの成果に基づいて、それらをさらに発展させるためのものであり、同分野の国際研究拠点としての役割を担う。

「環オホーツク地域」は、その東西にユーラシア大陸と北太平洋、南北に北極圏と日本(温帯)という特徴的な地理的配置をもち、オホーツク海はその十字路に位置している。このため、世界で最も低緯度で結氷する海であり、地球温暖化や気候変動が進めば影響が海氷の消長として鋭敏にあらわれる、いわばセンサーともいえる海域である。海氷の消長はまた、オホーツク海における大気ー海洋間の熱の交換を劇的に変化させ、北半球の大気循環を変えることが知られており、地球規模の気候・環境変動に重要なインパクトを与えている。海氷の変動はまた、物質循環や生物生産にも多大の影響を及ぼすものと考えられ、漁業資源量などにも大きく変動させる可能性をもつ。一方、オホーツク海をとりまく陸域は、海洋と同様、北半球の寒冷圏としては相対的に南に位置し、年々の積雪変動が著しい地域である。海洋と同様に、雪氷・植生を通じて陸面と大気との間で熱とエネルギーを交換している。この雪氷や植生の状態は、大気に影響を受ける一方、大気の状態にも強く関与している。

この環オホーツク地域の地球環境における役割を正しく評価することが本センターの目標である。そのためには、ロシア・中国などの協力により環オホーツク研究ネットワークを構築し、この地域を支えている環境条件(大気、海洋、雪氷、植生等)の長期モニタリングをはじめ、変動しつつある地域での目的集中型の現場観測を活発化させていく。既に導入されている、海洋循環・流氷の運動・大気の流れ全体の同時観測を 可能とする「流氷海域動態観測システム(海洋HFレーダ、ドップラーレーダ・ドップラーライダー)」や無人気象観測タワー、人工衛星、さらには観測用航空機、研究観測船などを利用して、オホーツク海及びその周辺陸域・海域の環境変動や雪氷変動のモニタリングを行なう計画である。また、高い生物生産力をもつオホーツク海に特有の物質循環システムの評価や海氷の短期・長期変動予測のための基礎的研究を実施する。より長期的な視点では、雪氷コアや海底堆積物などを用いて過去の気候・大気・海洋環境の変遷を復元する。このような基礎データに基づき、気候変動によって もらされる環オホーツク地域へのインパクトの研究を大気ー海洋ー海氷ー陸域結合モデルを用いて実施する。これら膨大なデータの解析・処理および得られた情報の外部への速やかな発信などは、新たに導入された「環オホーツク情報処理システム」を用いて行なう。

本センターでは、現場観測やモニタリングを中心に、得られる海氷など様々な観測データを直接取り込むモデリングなどの手法により、これまでデータ空白域であった環オホーツク地域の実態を明らかにし、その地球環境システムにおける役割の解明を目指している。

センター長(若土正曉教授)

(以上のほか、専任教員(助教授または助手)3名を現在公募中)

本堂 武夫(寒冷陸域科学部門)

科学研究費「学術創成」という名の下に、何を目指して、何を創成しようとしているのか、その概要を紹介したい。

現代の科学がその研究対象として扱うことのできるスケールの範囲は、10±30mに及ぶ膨大なものである。しかも、この両極は宇宙の創成において深く結びついており、その中間域では、無限とも思える多様な自然が展開している。元素だけならせいぜい102オーダーのバラエティしか存在しないが、その組合せで生まれる分子は極めて多様であり、それによって構成される組織はさらに多様で無限の可能性を持っている。昨今のナノテクノロジーの隆盛は、まさにこの多様性の始まりを制御する技術を手に入れたことによるものであると聞き及んでいる。巨視的な系を対象とする分野である地球科学にもナノテクの波が及んでおり、Nanogeoscienceという造語が生まれている。

nm(10−9m)レベルの原子の挙動は量子力学によって記述されるが、その主役は電子と原子核であって、原子核を構成する素粒子は表に出てこない。nmレベルの現象を扱うには、原子核内部の詳細な構造は省略して、質量と電荷だけが表に出てくる性質(量)とすることで十分なのである。さらに、原子の集合体である結晶の物性に関しても、個々の原子の挙動から離れて、結晶全体の構造や性質を記述する理論が成立する。このような階層性は、さらに上のレベルでも存在するが、それは常にひとつ下の階層から要点を抽出する形で成り立っている。

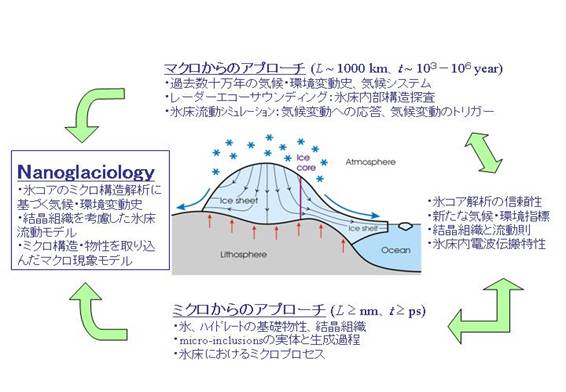

本研究は、氷床という106mに及ぶ存在をμmあるいはnmレベルの構造や現象から理解しようという目論見である。氷床をnmレベルで調べるというのは、いかにもクレージィである。しかし、要素還元型(素過程追求型)研究の限界が指摘されるようになって久しいが、現実の系が複雑であればあるほど、階層性を強く意識せざるを得ないであろうし、階層間を結ぶ下層の理解なしには、現実の系を正しく理解することも困難であろう。

例えば、最近の氷床流動モデルは、コンピュータと計算手法の進歩によって、極めて現実的な計算が可能になっているが、その流動の基礎となっている氷の塑性が強い結晶異方性を持つことはまったく考慮されていない。今の流動モデルは、多結晶氷の変形実験によって得られた等方性流動則の上に構築されている。巨大な氷体がmmレベルの結晶組織の影響を受けるとは考えにくいし、まず等方性流動則から出発するのは当然である。しかし、その後のコア解析および新たなレーダー探査によって、氷床内部に巨視的なスケールで異方性の強い領域が存在することが明らかになっている。しかも、そのような構造は、流動によって発達することも明らかになっている。このように、氷の塑性研究と氷床流動研究は、密接な関係にありながら、両者は別々に発展してきており、発展すればするほど両者の接点が遠ざかるという状況にある。このミッシングリンクを完全に埋めるには、結晶異方性をいかに流動則に取り込むかという極めてやっかいな問題を解決しなければならない。

本研究では、X線回折法などを用いて、フィルンにおける圧密氷化と結晶組織発達の関係およびドーム位置における表層から深層に至るまでの流動と結晶方位分布の発達の関係を明らかにしており、これらを包括的に記述することが上の階層との接点を作る。そのためには、もう一つ下の階層である転位の集団的挙動や結晶粒界過程の把握が必要であり、次の重要なステップである。

また、氷床コアの化学分析から気候・環境変動の様々な問題が議論されてきたが、その一方で、その正当性をめぐって多くの疑問が呈されてきたのも事実である。例えば、イオン濃度プロファイルや気体組成分布などは、氷床中の物理過程によって元の情報が失われているのではないかという信頼性の問題である。このような問題は、いかに精密に微量測定を行っても、氷を融解したり破壊したりする分析手法だけでは解決しない。

本研究では、顕微ラマン散乱測定装置や新たに導入したSEM-RAMAN装置を駆使して、氷コアに含まれる微小な介在物の元素分析と分子同定を行っている。その結果、主要なイオン種の相当の部分が硫酸塩などの塩として存在することが明らかになった。これまで、硫酸などは共晶点が低いので、氷結晶の三叉粒界に液相として存在すると考えられており、そのために三叉粒界のネットワークを通ってイオンが移動するという考えのもとに気候シグナルの変調が議論されてきた。しかし、イオン種が直径数μmの塩微粒子として固定されているという今回の発見は、これまでの考えを一新するばかりでなく、大気エアロゾルから氷床中に固定されるまでのプロセス解明に大きな一歩となる。

また、大気組成復元における大きな問題は、気泡からクラスレート・ハイドレートに遷移するときに生ずる気体分別にあるが、クラスレート・ハイドレートの核生成にも塩微粒子が関わっていることが明らかになっている。すなわち、氷床コア数千mに記録されている数十万年に及ぶ地球史解読の鍵は数μmの微粒子にあり、その形成過程とそれに関係する様々な物理過程を解明することが新たな情報の抽出につながる。

以上のような微視的な過程の研究はこれまでも行われてきたが、本研究では、それを巨視的な現象の理解に役立てることはもちろん、それに止まらず、マクロ現象のモデルに取り込み、微視的な構造そのものから新たな気候・環境情報を抽出しようとするものである。nmスケールから始まる物質の多様性と巨視的なスケールの雪氷学を融合するという意味で、Nanoglaciologyの創成を目指している。

藤吉 康志(寒冷海洋圏科学部門)

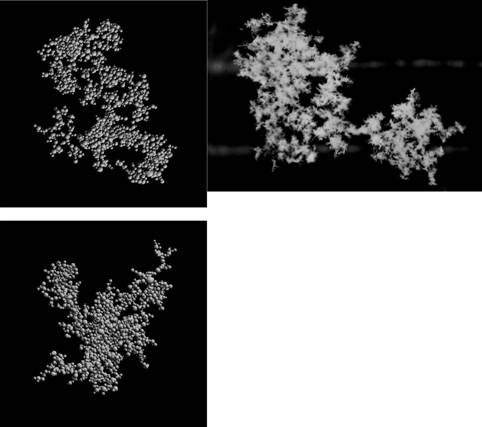

私が、名古屋大学水圏科学研究所(当時)から本研究所に助手として採用された際に、樋口敬二先生から「ぜひ雪片の研究をやって欲しい」と、大部の論文別刷りを手渡された。赴任当初は観測装置が皆無だったので、竹串1本で仕事ができる雪片は格好の研究材料であった。お陰で努力賞という形で「雪片ほぐし」は国際誌に掲載され、同時に降雪粒子(雪結晶、雲粒付着粒子、融解粒子)に対する体験的理解が大いに深まった。その当時から現在まで、雪片の成長を計算する解析モデルやパラメタリゼーションはいくつかあるが、単に粒径分布の変化を他の物理量と整合的に計算する程度であり、雪片の不当な扱いに永らく不満を持っていた。そこで我々は、雪片の3次元の形が計算可能なより現実的な雪片形成モデルを開発したので、その計算結果を紹介する。

衝突併合による粒径分布の変化は、一般に、衝突併合方程式を解くかモンテカルロ法を用いて計算する。前者の方法では、粒径分布の変化に与える雪片の形の効果を調べることはできない。後者の、モンテカルロ法による衝突併合過程は厳密であり、またアルゴリズムは柔軟で、個々の雪片の形も表現できる。欠点は計算に時間がかかることである。モンテカルロ法を用いた凝集モデルは、これまで主に宇宙塵やエアロゾルの凝集研究で開発され応用されてきたが、雪片の成長モデルに応用したのは意外なことにこの研究が初めてである。

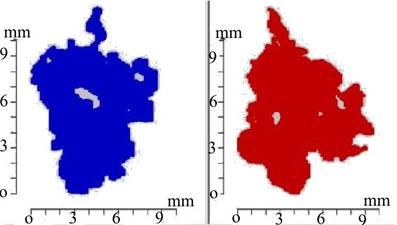

図1の左側の上下2枚は、本モデルによって形成された疑似雪片のトップビューとサイドビューで、右側が約20年前に論文を書く際に撮影した実際の雪片のトップビューである。このように、本モデルでは、形ばかりではなく、フラクタル次元、密度、落下速度、そして分布の幅の変化も計算でき、実測値と良く一致することが確かめられている。雪片の落下速度、粒径、長軸と短軸、あるいは断面積などに関しては、近年の画像処理技術の発展によって定量的に自動測定することが可能になってきた(図2は、同一雪片を直交する2方向から眺めた2次元ビデオ降雪粒子計によるサイドビューである)。ここで紹介した、雪片の形をも再現できるモデルがあれば、観測データとの直接的な比較も可能となり、これまで以上に観測データを有効に活用できると同時に、雪片形成のパラメタリゼーションの検証と改良を通じて降雪形成過程の理解も進むであろう。

図1

図2

戸田 求(寒冷陸域科学部門)

近年、大気—陸面相互作用を通して熱・水・物質循環を考える際、微気象学・生態学・林学などの隣接した研究領域の内容を包括した新しい枠組みでの理解が求められています。特に、森林を対象に研究が進められる背景には、森林が木材や林産物の生産場であると同時に、環境保全という重要な役割を持ち、その保護や管理において地球温暖化による急激な環境変動に対応した森林動態の知見の蓄積が急務であると考えられるためです。しかし、大気CO2上昇による気温増加等の"温暖化"を想定した実験的研究は主に草本種に限られ、一方で木本においてはその規模や時間的制限のため、中長期的な戦略のもとで行われる必要があります。この状況において、シミュレーション研究は、室内実験や野外観測に代わって上記の制約を克服し、現実的な将来予測を目に見える形で提供してくれる特色を持っています。

現在、当研究グループは、森林動態に伴う陸域から大気へのフィードバックプロセスを加味したプロットスケールでの新しい大気—陸面モデル(Multilayered Integrated Numerical Model of Surface Physics-Growing Plants Interaction, MINoSGI) の開発を行い、全球モデルとの結合を視野に入れた開発と様々な機能タイプを有する植生(常緑樹や落葉樹など)に対応可能な更なるモデル開発を平行して進めています。

これまで微気象学や境界層気象学の分野で主に用いられてきた従来の陸面モデルは長い時間スケールを対象とした数値実験を行うことが困難でした。ある気候の平衡条件下を仮定していること、また気象・生態に関する理論的枠組みの理解が(今と比べて)欠如していたことなどがその理由です。しかし近年では気象・生態分野等の研究者がチームを組んで大気—陸面間の複雑なプロセスをモデル化する動きが国内でも見られ出しています。

これらの研究の多くは、一般にプロットスケールから全球スケールへ大幅な空間スケールアップの展開を試みています。植生動態モデルと大気大循環モデルを結合した全球植生動態モデル(Dynamic Global Vegetation Model, DGVM)の開発を通して、地球温暖化に伴う全球の陸域変動分布の予測に多くの関心が向けられているのがその主たる理由です。しかし、プロットスケールから全球スケールの間には大きな時空間的な差異が存在し、その精度は計算手法に大きく依存するため、多くの不確定要素が含まれてしまうこともまた事実です。

当研究室でも同様のアプローチははずせないテーマではありますが、対象スケールを狭め、野外観測による検証が可能で、典型的な森林領域全体が大気境界層に及ぼす影響を評価可能とする空間領域を取り扱うことを主眼においた研究もまた念頭に置いています(流域スケールレベルの気象・水文プロセスと森林動態を加味した、流域地表面—大気間のエネルギー・物質循環および森林動態予測モデルの開発)。MINoSGIは群落内の樹木を高さサイズ別に記述するサイズ構造モデルであることから、樹木個体を詳細に再現できる個体ベースモデルと比べ、広い領域を対象とした解析に適していると考えられます。

また同時に、我々は樹木の持つ生理生態的情報を取り込んだ陸面モデル開発を進めています。ご周知の通り、当研究室は植物(北方樹木)生理生態に関わる実験を主体とした研究室で、所属メンバーの研究テーマは細胞スケール1*から個葉スケール、単木から群落、そしてグローバルスケールまで多岐に渡ります。北方林存在の重要性は別紙で詳細に述べられている通りですが2*、今後、遺伝子実験や室内実験を通して、北方林の再生・更新メカニズムや環境(光、乾燥)ストレスに起因する北方林の特徴的な生理機構の解明(例えば葉の老化のメカニズム3*)における研究成果をMINoSGIに反映させていくことが、将来の大気—陸面相互作用予測にとって大変重要であると考えています。北海道には針広混交林が広く分布していますが、特に北方林の開葉/落葉プロセス(フェノロジー)は光ストレスによる影響を大きく受けます。全球スケールの熱・水・炭素循環の定量的な評価を行ううえでもフェノロジーの取り扱いは重要であることは言うまでもありません。それゆえ、このような現象を単に気象指標を用いた従来の方法から樹木の生理応答を反映したこれらのプロセスを考慮し、より機能性の高いモデルとして位置づけていきたいと考えています。このアプローチはおそらく現存するあらゆる陸面モデルには考慮されていない、独創的なモデルとなるでしょう。最後に、MINoSGIを通して、今後の大気—陸面相互作用の解明に貢献できる研究に努めていきたいと考えています。

1*宇梶徳史 環境ストレスに対する樹木への影響を分子レベルで理解する(第18号低温研ニュース)

2*原登志彦、寒冷圏における環境ストレスと北方林の成立・再生・維持機構の解明(第15号低温研ニュース)

3*小野清美、葉の老化に関する生理学的解明を目指す研究内容 第14号低温研ニュース)

宇梶 徳史(寒冷陸域科学部門)

寒冷圏に於ける樹木の生長は、栄養状態や他の植物種との競争と共に、温度、地域によっては乾燥、そしてこれらの物理的ストレスの複合として生じる光ストレスなど寒冷圏特有の気象要因に大きく制限されます。筆者は、このような寒冷圏に於ける気候が樹木の生長に及ぼす影響について細胞スケールに於ける室内実験的研究に携わっています。

実験は、様々なストレスを曝した樹木の遺伝子発現プロファイルを、特にストレス関連遺伝子を中心に網羅的に解析する方法を採用しています。低温研内には照度及び温度を様々に制御できる植物育成室が備わっていますので、他の植物育成室では困難な過度の光条件や低温条件で樹木を育成することが出来ます。遺伝子発現プロファイルの解析には、DNAマイクロアレイという手法を用いています。この手法は、数百から数万に及ぶ遺伝子の発現を同時に解析することが出来る点で、遺伝子発現解析に於ける過去の実験手法を凌駕しています。DNAマイクロアレイを用いた解析は、ヒトやマウス、シロイヌナズナといったモデル生物に於ける研究が主流ですが、手法が一般化しつつあること、そしてそれに伴い "価格" という障害が低くなったことで、樹木などの非モデル生物を用いた解析が徐々に可能になりつつあります。

得られた実験データは、そのものが学術的に非常に価値の高いものですが、将来的にはこのようにして得られた分子レベルの情報を数式化し、寒冷圏に生育する樹木の環境ストレス応答メカニズムを "モデル化" することを考えています。またこの数式は当研究室で構築を行っている大気-森林動態モデル1*の一部に組み込むことも可能であると考えています。現実的には、得られた多量の実験データをパラメータ化するプロセスには様々な障害があり、一朝一夕で完成という訳には行きませんが、情報生物学という新しい学問分野の進展もあり、今後の発展が期待される研究分野と考えています。

1* 戸田 求 北方林動態の将来予測へ向けた大気-陸面モデルMINoSGIの役割について 第18号低温研ニュース

Ralf Greve(寒冷陸域科学部門)

It is now almost a year since I came to Sapporo to work as professor of glaciology at the Institute of Low Temperature Science. This has been an interesting and exciting time, starting from the first days in mid-winter 2003/2004, about 10000 kilometers away from my hometown in Germany, in a completely new environment and with an empty, unheated apartment, until now where everything has settled and normal life goes on. So I would like to take the opportunity to tell you something about myself in this issue of the ILTS News.

I am a physicist by training and developed early an interest in problems of geophysical fluid dynamics. Therefore, I graduated in 1991 at the Darmstadt University of Technology (TUD), Germany, with a thesis on the flow of granular avalanches. I then changed to the Department of Mechanics of the TUD, where I did my doctorate from 1992 to 1995 with a study on large-scale ice-sheet dynamics and thermodynamics under the supervision of Professor Kolumban Hutter. During this period I was funded by the Studienstiftung des deutschen Volkes (German National Academic Foundation), which allowed me to work in 1994 for three months with Professor Douglas R. (Doug) MacAyeal at the Department of Geophysical Sciences, University of Chicago, USA, on problems of ice-sheet instability. Also, in 1995 I spent a month on the Greenland ice sheet as field assistant on an expedition run by the German Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research. After the doctorate, I stayed in Professor Hutter's group at the Department of Mechanics, first as scientific employee, later as scientific assistant and lecturer. In 1997, I visited for three months the Antarctic Cooperative Research Center (Antarctic CRC) in Hobart, Australia, where I worked with Professor William F. (Bill) Budd and Dr. Roland Warner on developing a computer model for the northern-hemisphere glaciation during the last Ice Age. Finally, in December 2003, my position as scientific assistant and lecturer ended, and it was time to seek for a new challenge.

It was therefore perfect coincidence that the Institute of Low Temperature Science announced a professor position in the Cryosphere Science Section and expressed the interest in a candidate with a strong background in theoretical and numerical modelling of ice-sheet and glacier dynamics. Since my first visit in Japan back in 1996 on the occasion of a scientific conference and some private travelling, I was interested very much in this country and its people, and so I decided to apply for the position. The result is known, and in January 2004 I started the professorship as member of the newly formed Experimental and Theoretical Glaciology Group. On that occasion I would like to express my sincere gratitude to Professor Takeo Hondoh and all the members of the group who helped me a lot to get started professionally and privately in the new environment.

I am very glad that I have the opportunity to continue my research on cryosphere dynamics, including ice sheets, ice shelves and glaciers, and build up a new research group at an institute as renowned as the ILTS. It is an ever-fascinating field of work which plays a major role for understanding the earth system, especially in the context of global change. Future topics will comprise high-resolution modelling of ice sheets in order to account for regional processes like ice streams and ice-sheet/ice-shelf transition zones, the development of integrated earth-system models with a dynamic cryosphere and the inclusion of microscopic processes like induced anisotropy in the modelling of ice flow. A very interesting and promising new field is further the planetary glaciology, which allows the application of ice dynamics to the Martian polar caps, the icy crust of Europa (which is likely underlain by an ocean) and even the mantle convection of other icy moons in the outer solar system. My first JSPS proposal, which will be carried out in cooperation with the German Max Planck Institute for Solar System Research, is therefore concerned with the evolution and dynamics of the polar ice caps of Mars, which likely underwent Milankovich-driven cycles in a similar fashion than the terrestrial ice sheets.

My teaching at the Graduate School of Environmental Earth Science just started this October, and I offer a special lecture on ice-sheet and glacier dynamics as well as a more general lecture on climate variability in polar regions (the latter together with Professor Motoyoshi Ikeda). With the start of the newly organized Graduate School of Environmental Science next April, I will participate in the education of the Integrated Environmental Study Department within the frame of polar climate and global change.

Finally, I would like to say that it was the right decision for me to go to Japan and join the ILTS. The institute is an excellent place for doing good cryosphere science, and Sapporo is a pleasant and interesting place to live. I would also like to invite you to have a look at my professional web-page (URL http://hgxpro1.lowtem.hokudai.ac.jp/~greve) for some more detailed information about my background and activities.

山本 哲生 (低温基礎科学部門)

4月に名古屋大学から低温科学研究所に着任してきました。名古屋大学着任前には北海道大学理学研究科に在籍していたこともあり、旧知を温めています。特に低温研にはこの数年、研究所の共同研究に採択していただき毎年伺うとともに、雪氷物性・惑星科学グループとは長年、共同研究を進めてきたので、新しい環境に移った実感がそれほど湧いてきません。

低温研と私の関わりは、前野紀一先生が宇宙雪氷学を提唱されたころからです(低温研ニュース No. 17, 2004年3月も参照)。香内さん、荒川さん、他のご努力で、「氷天体シンポジウム」が低温研で何回か開催され、また「惑星科学冬の学校」が札幌近辺で毎年開催され、私も常連として参加させていただいていました。当時、私は太陽系の起源と関連して、太陽系の初期状態をできる限り保存している化石天体に興味をもっていました。彗星核は氷に富んでいることから、その形成以来、低温下に保たれ変成をあまり被っていない、まさに太陽系の化石です。彗星大気の分子組成から推定される彗星核の氷組成と、電波や赤外線の観測から推定される星間分子の組成とを比較することから、惑星が生まれる前の初期太陽系(原始惑星系円盤)の低温環境を解明する研究を行なっていました。

1980年代に当時の科研費重点領域研究「原始惑星系と惑星の起源」の研究会で、この研究を発表したとき、前野先生から「氷」とは水(H2O)の氷であり、それ以外の成分、例えば二酸化炭素(CO2)やアンモニア(NH3)などを含んだ氷は「氷」とは呼ばない、とのコメントをいただいたことがあります。分野が異なると同じ言葉でも意味が異なるものだ、と実感した覚えがあります。その後、宇宙雪氷学は大きく発展し、惑星科学の研究会で「不純」氷を単に氷と呼んでも、さすがに前野先生からクレームがつくことはなくなりました(単に、ものわかりの悪さにあきらめられただけかも知れませんが...).

現在、宇宙雪氷学は宇宙物質進化論の研究へと大きく拡大発展しつつあります。惑星形成論の物質科学的研究をコアとした宇宙の物質循環の研究が宇宙物質進化論です。そのスコープは、星の周りでのダスト粒子の凝縮、それらのダストからなる星間分子雲内での氷や有機物の形成、それらを材料とした惑星系形成と進化の研究、さらには生命の起源の研究へとつながっています。

これに応じて私の研究範囲も宇宙のダスト粒子(宇宙塵)の広い範囲に拡がりました。宇宙塵は惑星形成はもちろん、原子分子から惑星、さらには生命の発生にいたる宇宙の物質進化の様々な局面で黒幕的な役割を担っています。坂田昌一博士の名言「ニュートリノと言えども汲めども尽きない」に表されるように、1万分の1ミリの大きさにすぎない宇宙塵にも、太陽系の歴史や宇宙における物質進化の記録が刻まれています。これを読み解く手段を着実につくってゆくこと目標に、私の研究もダスト粒子の凝縮素過程(nucleation & growth)、アモルファス氷の物性やその表面での分子形成、微粒子の光学的性質やそれらの集合体の力学物性、等に関する基礎理論の研究、星の周りで生成されたダスト粒子と隕石中の粒子とのリンク、星からの光や高速荷電粒子が星の周りのダストの運動に及ぼす影響、等々の研究に拡がってきました。これらの研究の進展は、研究室の大学院生や多くの教育・研究機関の研究者の多大な寄与によるものであることは言うまでもありません。

個々の研究の内容を詳しく書くスペースはありませんが、研究の進め方においては、個別分野の枠を超えた研究を展開することを心がけてきました。教育においても学生には自分の研究だけでなく、広い範囲の分野に積極的に関心をもつように勧めてきました。このような経験を通じて、他の様々な分野の人たちとのおつき合いや共同研究をする機会に恵まれてきました。この過程で私自身も物理学から出発して、天文学、惑星科学を渡り歩いて来ました。多くの人たちとの共同研究で得られたものは計り知れない財産です。研究分野が拡がるとともに細分化するにつれて、個々の研究者は自分の狭い分野に尖鋭化した研究に閉じこもりがちとなる傾向があります。しかし従来の枠組を超える新たな研究分野は、往々にして、個別分野を越えた他分野との接点から生じることは歴史の教えるところです。これによって、スケールの大きい研究の醍醐味と楽しさが味わえます。また研究者の視野を拡げるうえでも有効です。私自身の限られた経験においても、太陽系起源論の発展過程から多くを学ぶことができました。

幸い今年度から科研費特定領域研究「太陽系外惑星科学の展開」が走り始め、宇宙物質進化の研究は、近年、多数の発見が相次いでいるわれわれの太陽系以外の惑星系の研究へとつながりつつあります。太陽系の惑星の多様性とその成因を研究する「比較惑星学」は今や「比較惑星系学」へと進化しつつあります。この研究の大きな目標の一つは他の星の周りの「地球」を探すことです。第2の地球はどのような惑星なのだろうか? そこには生命が存在するのだろうか? 等々、夢はふくらみます。言うまでもなく、この研究においては様々な分野の人たちの協力が不可欠です。低温研という新たな場で新しい学問分野の確立に尽力し、これを通じて低温研の魅力をさらに高めるよう助力したいと考えています。皆様のご支援、ご協力をお願いする次第です。

福井 学(低温基礎科学部門)

低温研に赴任して2ヶ月が経とうとしたとき、十二ヶ月花鳥図貼付屏風(九月)の絵葉書が届いた。故石本真北海道大学名誉教授夫人の礼子さんからである。東京から札幌への引越の際に石本先生の退官記念論文集を紛失してしまった。恥ずかしながらご自宅に残部があれば一つ分けていただきたいという私のお願いに対する、礼子夫人の御返事がこの葉書である。清楚でかつ力強い文面を読み進めていくうちに、私のこれまでの来し方を振り返ることになった。

新潟県中越地区で生まれ育った私は、将来山間部の僻地で小学校の教員になりたいと強い希望を抱いていた。科学、ましてや生物学に特別な思いは無かった。大学1年の前期、教養の生物学のテーマは「自然発生説の検討と生命の起源」であった。その時F先生から紹介された本が、オパーリンの「生命の起原」(石本真訳)1)である。早速購入して貪り読んだ証が本の余白に今でも垣間見ることができる。それは1979年6月19日のこと。当時の私の科学的力量ではその内容のほとんどは理解できなかったと思う。しかし、地球の成り立ち、化学進化、生命の起源と初期進化に関して、それまでの私の科学的常識を完全に覆すものであったことは確かである。これがきっかけで生物学に対する興味が湧いて来たが、「生命の起源と初期進化」は遠くて、手の届かない課題のように感じた。

その後、大村はまがオリジナルの教材を用いて独創的な国語の初等、中等教育を展開したように、理科教育でも同様なことはできないだろうかと思うようになった。それためには自らの科学的素養を積むことが重要であると感じ、大学院に進学。卒研以来のテーマである水圏堆積物における硫酸還元菌の生理生態学的研究で学位を得て、幸いにも通産省の工業技術院の研究所に就職することができた。

国立研究所ではミッション型の研究が中心である。排水の嫌気的生物処理、有害化学物質の嫌気的分解処理の研究を手がけたが、常に硫酸還元菌との接点があった。1994年から1年間ドイツにあるマックスプランク海洋微生物学研究所で在外研究を行い、その間に東京湾勝島運河から新種の糸状性硫酸還元菌を発見した。ホストのFriedrich Widdel(フリードリッヒ・ヴィッデル)教授に命名を相談したところ、「日本人の研究者の名前にちなんで命名してはどうだろう」と助言を受け、Desulfonema ishimotonii(デスルフォネーマ・イシモトニイ)とした2)。これには理由がある。

硫酸還元菌は硫酸塩を硫化物に還元する偏性嫌気性細菌(酸素があると増殖できない微生物)である。オランダの微生物学者Beijerinck(バイエリンク;一般微生物学におけるデルフト学派の創始者)が19世紀末に運河底泥から硫酸還元菌を発見して以来、80年余もの間この菌は限られた有機物(たとえば、乳酸やピルビン酸)しか利用できないと考えられていた。しかし、Widdelは酢酸を利用できる硫酸還元菌の単離に成功した。この発見は水界での有機物の無機化過程や硫黄の循環を理解する上で重要であった。夏場池沼では泡が底泥から発生する。これは沼気と呼ばれ、メタン生成細菌によって発生されるメタンガスである。メタン生成細菌は硫酸還元菌と酢酸をめぐって競合関係にあるが、池沼のような淡水では硫酸塩濃度が低いため有機物の最終分解者としてメタン生成菌が卓越する。一方、硫酸塩濃度の豊富な海洋堆積物では硫酸還元菌がメタン生成菌を負かし、一般的には有機物の嫌気的分解の5割以上を硫酸還元による。こうしたWiddelの発見は生物地球化学上においても革命的であった。その単離菌につけた名前がDesulfobacter postgatei(デスルフォバクター・ポストゲーテイ)であった。英国の微生物学者John Postgate(ジョン・ポストゲート)にちなんでいる。Postgateは英国一般微生物学協会会長を務め、また、微生物の世界を一般に紹介したポピュラーサイエンス書3)の著者としても著名である。科学的には、1950年代硫酸還元菌にチトクロームが存在することを発見したことで知られる。この発見は、硫酸還元菌が発酵ではなく呼吸によりエネルギーを獲得していることを示すものである。酸素がない環境でも我々が行っている酸素呼吸と同様に硫酸塩を用いて呼吸している(硫酸呼吸と呼ぶ)。Widdelはこの功績を讃えて、新しい菌にPostgateの名前をつけたのであった。しかし、同時期に、しかも独立して同じ発見をした研究者がいた。それが石本先生である。英国から遥かに遠い日本で、しかも戦後の物資の乏しい時期での画期的な発見であった。Widdelの心には長い間石本先生の功績に対する特別の感情があったのであろう。

私自身は生物の種名に人名をつけるのにはいささか抵抗がある。そう思う研究者も多い。そこで、Widdelの考えをお伝えするとともに石本先生にご意見を伺うこととした。

「新種の菌はエタノールを好んで利用するのですが、その菌に先生のお名前をちなんで命名しても構いませんでしょうか?」

「身に余る光栄の至りです。私はお酒が好きですので、新種と同じですね」と、石本先生は躊躇しながらも快諾していただいた。

その後(1998)、私は都立大に転じ、微生物生態学の研究と教育に力を注いだ。教育に関しては大学での講義だけでなく、日本微生物生態学会の教育部会の活動にも積極的に取り組み、今年入門書4)を刊行するに至った。研究面では、優秀な大学院生に恵まれ、高温環境下における硫黄循環システムの研究を精力的に行うことができた。この研究を通して太古代の地球で繰り広げられたであろう生命の初期進化を探る機会にようやく辿り着いた。一方で、融雪時に発生するアカシボ現象への微生物生態学的アプローチに着手し、現在低温環境下における物質循環にかかわる微生物に興味が移ってきている。

人生とは本当にわからない、というのが偽らざる現在の心境である。オパーリンの「生命の起原」をむさぼり読んだ時代から四半世紀を経て、ここ札幌の地で微生物生態学の研究と教育に携わることとなった。低温環境下における微生物の生態学は未解明な課題が多い。まさに未知の地であり、また、困難な課題でもある。今後、この課題に果敢に挑戦する。

最後に、私の座右の銘を記すこととする。

『初めから何の道でなくては駄目だなどときめて働いていることは間違いである。さようなことには眼もくれず、一心で道を開く気になって突進すべきである。他人の事は気に留めるとかえって悪い。また浅はかな先入主観念はさっぱり捨てて進まなくてはならない。』

石本巳四雄著「科学を志す人々へ」5)より

<文献>

1)石本真 訳. 『オパーリン 生命の起原』. 岩波書店. 1969.

2)Manabu Fukui, Andreas Teske, Bernhard Assmus, Gerard Muyzer and

Friedrich Widdel. Physiology, phylogenetic relationships, and ecology of

filamentous sulfate-reducing bacteria (genus Desulfonema). Archives of

Microbiology 172: 193-203. 1999.

3)ジョン・ポストゲート(堀越・浜本 訳).『スーパーバグ 生命のフロンテアたち』.シュプリンガー・フェアラーク東京.1995.

4)日本微生物生態学会教育研究部会編著.『微生物生態学入門:地球環境を支えるミクロの生物圏』.日科技連出版社.2004.

5)石本巳四雄.『科学を志す人へ』.講談社学術文庫.(原本は「科学への道」として柁谷書院より1939年刊行).

平成17年度共同研究については,公募内容を若干変える予定となっています。このため,例年12月から行っている共同研究公募時期が1月ほど遅れる見込みです。

詳しくは,1月上旬発送予定の公募要領又は共同研究ホームページ (http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/f_kyodo.html) を御覧ください。

| 日付 | 異動内容 | 氏名 | 職名(旧職) |

| 16. 2.29 | 辞職 | 大坂 恵一 | (科学研究支援員) |

| 16. 2.29 | 辞職 | 松下剛太郎 | (技術補助員) |

| 16. 3.30 | 任期満了 | 瓜生 匡秀 | (産学官連携研究員) |

| 16. 3.30 | 任期満了 | 織田 康則 | (産学官連携研究員) |

| 16. 3.30 | 任期満了 | 都築 誠司 | (産学官連携研究員) |

| 16. 3.31 | 定年 | 前野 紀一 | (教授) |

| 16. 3.31 | 定年 | 芦田 正明 | (教授) |

| 16. 3.31 | 定年 | 山田 知充 | (助教授) |

| 16. 3.31 | 辞職 | 水野悠紀子 | (助教授) |

| 16. 3.31 | 定年 | 佐々木 明 | (高圧管理員) |

| 16. 3.31 | 任期満了 | 西村 浩一 | (客員教授) |

| 16. 3.31 | 任期満了 | 加藤 京子 | (非常勤研究員) |

| 16. 3.31 | 任期満了 | 森谷 惠 | (研究支援推進員) |

| 16. 3.31 | 任期満了 | 中井ちひろ | (事務補助員) |

| 16. 3.31 | 任期満了 | 齊藤 日章 | (事務補助員) |

| 16. 4. 1 | 転出 | 早川 洋一 | 佐賀大学農学部教授(助教授) |

| 16. 4. 1 | 転出 | 荒川 圭太 | 農学研究科助教授(助手) |

| 16. 4. 1 | 転出 | 小峯 邦夫 | 教育学研究科・教育学部図書係長(図書掛長) |

| 16. 4. 1 | 転入 | 山本 哲生 | 低温基礎科学部門・教授 (名古屋大学大学院環境学研究科教授) |

| 16. 4. 1 | 委嘱 | 西村 浩一 | 客員教授 |

| 16. 4. 1 | 転入 | 菊池 健二 | 図書係長(工学研究科・工学部図書閲覧掛長) |

| 16. 4. 1 | 採用 | 佐々木 明 | 研究支援推進員 |

| 16. 4.30 | 任期満了 | ポポブニン, ビクトール |

(外国人研究員・客員教授) |

| 16. 5.1 | 採用 | 内本 圭亮 | 非常勤研究員 |

| 16. 6.1 | 採用 | 松原和歌子 | 産学官連携研究員 |

| 16. 6.1 | 採用 | 吉田宏子 | 事務補助員 |

| 16. 6.1 | 採用 | 松下剛太郎 | 科学研究支援員 |

| 16. 6.10 | 採用 | トリパティ, シュリ・カント |

外国人研究員・客員助教授 |

| 16. 6.30 | 任期満了 | 高塚久美子 | 用務補助員 |

| 16. 7. 1 | 転出 | 佐藤 邦男 | 財務部調達課調達第一係長(会計係長) |

| 16. 7. 1 | 転入 | 山平 昭男 | 会計係長(医学研究科・医学部用度係長) |

| 16. 7. 1 | 採用 | 浅野ひとみ | 科学研究支援員 |

| 16. 7. 1 | 採用 | 尾野 敬子 | 科学研究支援員 |

| 16. 7. 31 | 辞職 | 石川 敬子 | (主任) |

| 16. 8. 1 | 転入 | 福井 学 | 低温基礎科学部門・教授 (東京都立大学大学院理学研究科助教授) |

| 16.9.5 | 転出 | 江藤 典子 | 創成機構技術支援スタッフ(研究支援推進員) |

| 16.9.9 | 任期満了 | トリパティ, シュリ・カント |

(外国人研究員・客員助教授) |

| 16.9.15 | 採用 | リペンコフ, ウラジミール |

外国人研究員・客員教授 |

| 16.9.30 | 転出 | 大畑 哲夫 | 海洋研究開発機構 地球環境観測研究センター・ 水循環観測研究プログラム プログラム・ディレクター(教授) |

| 16.9.30 | 転出 | 竹澤 大輔 | 埼玉大学理学部助教授(助手) |

| 16.9.30 | 辞職 | 清水 大輔 | (産学官連携研究員) |

| 16.10.1 | 採用 | 二橋 創平 | 産学官連携研究員 |

| 16.10.1 | 採用 | 小野 数也 | 技術職員 |

| 16.11.8 | 辞職 | 竹谷明希子 | 事務補助員 |