2003年12月 No.16

アメリカ合衆国アラスカ州とカナダ・ユーコン準州との間に広がるランゲル・セントエライアス国立公園には、世界でも最大規模の山岳氷河が広がる。写真は氷原から東へ流れるカスカウルシュ氷河。これらの氷河の源流に位置するローガン山(5959m)やランゲル山(4318m)において、過去の大気と気候を解明するための氷コア掘削・解析を進めている。(解説・写真撮影:白岩孝行)

低温科学研究所所長 本堂 武夫

国立大学が“国立大学法人”に移行する前年に、再び所長を務めることに戸惑いを感じながらすでに半年が過ぎようとしている。思えばこの10年、大学は様々なレベルで“改革”を続けてきた。法人化は、その最後の大改革になるのか、はたまた、まだまだ続く改革の序章に過ぎないのか、先の見えない不確実さの中で“戸惑い”は消えそうにない。

物理学に不確定性原理というものがある。不確定性という語感からは、なにか曖昧模糊とした概念のように受け取られがちであるが、この原理自身は明確な概念である。これは、電子のような素粒子の運動における位置と運動量の測定限界を明らかにしたものであり、両者の測定誤差限界の積が一定値になるという原理である。すなわち、位置と運動量のいずれかの測定誤差を非常に小さくすることができたとすると、他方の測定誤差が非常に大きくならざるを得ないというものである。その本質は、電子などの運動状態を知ろうとして、外から何らかの働きかけ(測定)をすると、この測定によって運動そのものが乱されてしまうことにある。時間とエネルギーも同様の不確定性関係にあって、非常に短い時間間隔でエネルギーを測定すると、エネルギーは大きく変動することになる。その結果、電子などの挙動は量子力学独特の確率で表されることになる。一方、肉眼で見ることのできるような巨視的な物体の場合は、このような測定の影響は無視できるので、その運動は決定論的なニュートン力学で記述される、というのが物理学の教えるところである。

しかし、巨視的な物体であるはずの人間あるいはその集団としての組織や社会の挙動には、これと類似の不確定性があるように思える。個々の人や組織がどう行動するかは、当事者が決めることであるが、周囲に影響されて全く違う行動に走ることも珍しくはない。また、自らの行動に対して、何らかの測定(評価)が行われれば、違った行動を取らざるを得ない場合も出てこよう。ここに、人間力学的あるいは社会力学的な不確定性とでもいうべきものが存在し得る。そもそも、人間の行動や業績を定量的に測定(評価)できるかという問題はあるが、何らかの定量化が行われたとして、今最大の懸案であり懸念材料でもある研究者あるいは研究組織の評価の問題をもう少し考えてみたい。

業績は、これまでに様々な研究を成し遂げて今日に至ったという意味での「位置」であり、将来性はこれからいかなる方向にどれほどの勢いで進むかという意味での「運動量」である。位置(業績)の測定(評価)には、これまでも行われているような、論文数や受賞数、講義時間数などなど様々な指標を使うとしよう。そうすると、業績は多次元空間のある1点で表されることになる。運動量(将来性)には、質量に相当する部分と速度に相当する部分があるが、簡単のために速度に相当する部分だけを問題にしよう。そうすると、運動量(将来性)の測定には、ある時間経過後の位置(業績)を再度測定すれば良いことになる。このようにして、研究者あるいは研究組織の業績と将来性を多次元空間における質点の運動として表わすことができたとしても、ニュートン力学のような決定論的な「力学」はありそうにない。例えば、ある時点の業績を精密に測定しようとして、膨大な調査を行ったとすると、その調査によって研究は停滞せざるを得ないし、以降の計画の変更を余儀なくされるであろう。一方、運動量を精密に測定するには、その後の運動に影響を与える恐れのある位置の測定を大まかにして、十分大きな移動距離を動いた後の位置を測定すれば良いが、その結果、途中の経路(位置)は分からなくなってしまう。研究の評価には、このような意味での不確定性が避けられない。したがって、業績の把握も、電子雲のようにある広がりをもった確率分布と認識すべきであろう。

ここで、測定における正確さと精密さの違いに触れておきたい。正確さとは、どれだけ真の値に近いかという尺度であり、精密さは、どれだけ細かく測定できるかという尺度である。すなわち、精密な測定とは、少数点以下にたくさん数字を並べることのできる測定であり、真の値に近いかどうかは問題ではない。したがって、精密な測定であっても、不正確な場合もある。今、盛んに数値目標とか評価の数値化といったことが論じられているが、これは言わば、精密さを求めているのであって、必ずしも正確さに結びつくものではないことに注意しなければならない。もともと数値化になじまないものであっても、いったん数値化されてしまうと、何かしら客観性をもった尺度として扱われてしまう。正確さを欠いた測定を精密にしたところで、どんな意味があるのかという疑問は誰しも持つところであろう。ただし、物理計測においては、正確さを欠いた測定であっても、わずかな相対的な差が重要な意味を持つ場合もある。評価における数値化には、これと似たところがあって、正確さはともかく、なんらかの差をつけようとすると、細かい数値化に向かうことになる。しかし、上記のような不確定性の存在は、このような精密さが無意味であることを示唆している。精密に測定しようとすればするほど、本来の情報が失われてゆくのである。

ただし、評価は単なる測定のために行われるのではない。特に法人化以降は、評価結果を予算に反映させることが明記されているのであるから、良い評価が得られる方向に力を受けることになる。評価という測定は、必ず被測定者に影響を及ぼさずにはおかないし、そうでなければ膨大な労力を払ってまで評価をする意味が無い。問題は、力の方向である。

しばしば指摘されていることは、多くの評価項目についてその結果を数値化してしまうと、総合点としての評価が一人歩きしてしまう危険性である。この傾向が強まると、あらゆる項目に良い点を取ろうとする受験勉強型に陥ってしまいかねない。多元的な評価をするからには、多次元空間で見ることが不可欠である。総合大学ならともかく、当研究所のような小規模ながら特徴的な研究にその存在価値を求めるような組織は、ある方向の評価は無視してでもその特徴を際立たせることに傾注すべきである。これは、個々の研究者の評価にもあてはまることであろう。満遍なく多方面で貢献する人もいれば、専門バカといわれるような研究一途の人がいてこその大学ではないか。そのようなことが、正当に評価されるのでなければ、大学は評価によって自らの首を絞めることになりかねない。

しかし、このような議論は今や、大学が厳しい評価を免れるための方便に過ぎないと受け取られる風潮にある。大学も、評価がどうあるべきかという議論をすることよりも、どういう評価が行われそうかという情報収集の方に目が向いている。評価に対応するには、膨大な作業が必要であるから、早めに対応態勢を整えようとするのは当然ではあるが、評価のあるべき姿に対する大学の発言が希薄に思えてならない。そもそも、独立行政法人ではなく国立大学法人という新たな法律の枠組みで法人化の道を歩むことになったのは、大学の教育・研究が他の行政事業とは性格が異なるという認識に基づいて、その評価方法もピアレビューを含む別の方式が想定されたからに他ならない。しかし、別の法律を作ったからと言って、多くの大学人が想定していたような評価方式になるとは限らない。

自由な研究環境を求めるのが研究者の性であり、またそういう環境から優れた研究が生まれてきたのも事実である。専門バカと言われるくらいにのめり込む者がいてこその大学であり、それが学問の原動力であったはずである。しかし、一方でこのような研究者の性向に対して、独善的であるという批判があり、あたかも蛸壷に入って出てこようとしない蛸のごとくに揶揄され、重箱の隅をつつくような研究にのめり込んでいると批判され、ついには起業の核になれと叱咤されるに及んでいる。このような大学批判の嵐の中で、大学人はそのよって立つ基盤を見失いつつあるようにさえ見える。

現代の科学は、膨大な知の体系の上に成り立っている。いかなる先端的な研究もこの基盤なしでは成り立たない。この知の体系を基盤として、それをさらに大きく確固たるものにするのが大学であろう。これまで、科学・技術の発展のためには、新たな研究分野を拓く必要があったし、そのために組織的な拡大が行われてきた。しかし、組織の拡大が困難な最近の状況にあって、ますます高まる新規分野への要求に対応するためには、それに見合った組織の改廃が不可欠である。そのためには、まず組織の骨格が明確でなければならない。学問の基礎となる部分には、流行に惑わされない確固たる組織が必要である。実用とは無縁の世界で、連綿と続く研究があってこそ、科学・技術の進歩も可能になる。学術研究には、そういう‘幹’となる組織が不可欠である。

その一方で、新たな研究分野を開拓し得るようなフレキシブルな組織も必要である。新たな分野を創造する時、研究者の力が最大限に発揮されるはずであり、これを推進する組識も必要である。しかし、これを固定的な組織にしてしまうと、必ずマンネリに陥る。新たな研究分野が開拓され、体系化されれば、その成果は‘幹’に取り込まれ、その組織は新たな分野を生むために開放されなければならない。新たな分野の誕生は、さらに新たな分野を生む原動力になるはずであり、そのための新たな組織に移行し得る仕組みを持たなければならない。しかし、このような仕組みを作るには、まだまだ時間が必要であろう。

いわゆる基礎科学に携わっている人の多くから、大学あるいは学問の将来に悲観的な嘆きを聞くことの多い昨今であるが、この困難な時代を乗り越えなければ、後世に悔いを残すことになる。われわれは、研究を使命とする者として大学や学問のあり方について、発言を続けてゆかなくてはならないが、同時に地味であっても着実な研究の歩みを止めてはならない。着実な歩みに大きな夢を託すために、決定論的予測が成り立つはずの系であっても、初期のわずかな違いが劇的な相違を生む例を挙げておきたい。

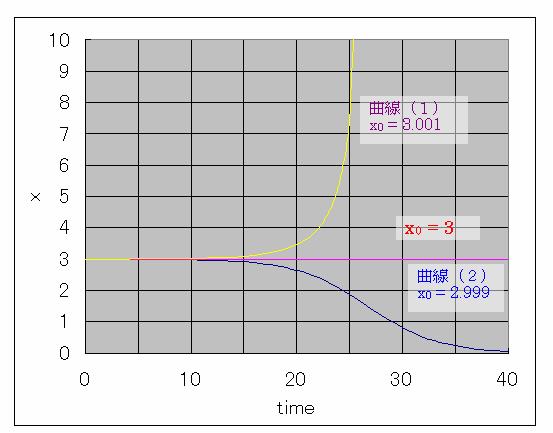

下図は、微分方程式、x' = - kx + lx2 を k = 0.3, l = 0.1 の場合について、初期値 x0 をわずかに変えて、x の時間変化を計算したものである。初期値が3の時は、何の変化も生じないが、これをわずかに増加させて、3.001にするとしばらく安定していたものが、急激に増加を始める(曲線(1))。一方、初期値を 2.999 にすると、あるところから減少し始め、やがて0になってしまう(曲線(2))。これは、初期条件のわずかな違いが、まったく違う結果をもたらすという、非線形系に特有な現象の例である。どのような現象がこういう微分方程式で表されるかということは、今は問題にしないが、現実の系には多かれ少なかれ非線形性が含まれており、このような現象は単なる数式上のものではない。

すなわち、今は見えないほどの小さな違いであっても、その継続がやがて大きな違いを生む。そう信じて、この“戸惑い”の2年間を務めてゆきたいと思っている。

三寺 史夫(寒冷圏総合科学部門)

本年3月16日付で寒冷圏総合科学部門の教授として着任致しました。よろしくお願いいたします。3月15日までは海洋科学技術センターに所属していましたが、後半の5年間ほど地球フロンティア研究システムに参加し、ハワイの国際太平洋研究センター(IPRC)へグループリーダーとして派遣されていました。IPRCはアジア太平洋地域の気候変動の性質を理解し、予測可能性を向上させることを目的として、日米共同で設立された研究センターです。1997年10月に数人で始まりましたが、現在ではスタッフを含め50人以上の規模となりました。このような研究センターの立ち上げに参画することができ、大変貴重な経験を得ることができたと思っております。

本年3月16日付で寒冷圏総合科学部門の教授として着任致しました。よろしくお願いいたします。3月15日までは海洋科学技術センターに所属していましたが、後半の5年間ほど地球フロンティア研究システムに参加し、ハワイの国際太平洋研究センター(IPRC)へグループリーダーとして派遣されていました。IPRCはアジア太平洋地域の気候変動の性質を理解し、予測可能性を向上させることを目的として、日米共同で設立された研究センターです。1997年10月に数人で始まりましたが、現在ではスタッフを含め50人以上の規模となりました。このような研究センターの立ち上げに参画することができ、大変貴重な経験を得ることができたと思っております。

大学院では沿岸波動の理論的研究を行い、学位を取得しました。その後渡豪し、シドニーの New South Wales 大学ではポスドク、さらにメルボルンの CSIRO Division of Atmospheric Research では研究員として、沿岸波動の非線形現象の研究や斜面を下る重力流の水槽実験を行いました。特に、孤立波の解を持つことでよく知られている KdV型の方程式に関する研究を行い、それに傾圧不安定性や地形による強制力を加えることによって、黒潮の蛇行形成や急激的な低気圧の成長のメカニズムを理解することができそうだ、という結果を得ました。これは現在も興味を持っているテーマです。

1993年に帰国し、海洋科学技術センター・IPRCでは主に海洋数値モデルを用いて研究を行ってきました。当時海洋科学技術センターにスーパーコンピューターが導入されたこともあり、それを活用して中規模渦や西岸境界流を分解することのできる高解像度モデルを推進してきました。ここ数年特に興味を持ってきたのは親潮と黒潮の合流域です。この海域ではこれら二つの西岸境界流がぶつかり合い、暖水渦や冷水渦も多数存在し非常に複雑な海況を呈します。また、黒潮と親潮の水塊が大規模に交換する海域であり、亜熱帯における塩分極小層(北太平洋中層水)、亜寒帯における温度逆転層(中暖水)など、北太平洋の特徴的な水塊の起源となっています。縁辺海から流出してくる海水の影響が大きく表れる海域でもあります。特に、オホーツク海から流出してくる水塊は比較的厚く渦位が小さいという性質を持っており、その性質を保ちながらかなり多くの量が親潮フロントを越えるため、合流域の流れに強く影響を与えることが数値実験等でわかってきました。

IPRCではデータセンターの設立にも関わってきました。現在、衛星やArgo計画により海洋観測データは大幅に増加しています。さらに海洋データ同化を用いた解析データも公開され始めました。ユーザー、研究者にとっては、これらの膨大なデータを手軽に使うための仕組みが必要となっています。IPRCでは共有分散型データサーバーと言う概念を導入し、複数の機関に分散しているデータをインターネットで仮想的に統合することにより、ユーザーにとって扱いやすいデータベースを構築することを目指しています。要するに、いろいろな機関や大学に分散しているデータをあたかも自分のデスクトップ上にあるかのように扱えるようにする、という事です。現在はIPRCと地球フロンティアの間でデータの共有を試験的に行っています。データの増加に伴い、データベース・知的基盤の整備が重要となってきていますので、その様な面からも低温研に貢献したいと考えております。

これからオホーツク海や南極海など凍る海の研究に取り組んで行くことを大変楽しみにしております。凍る海は私にとって未知の海なので、多くの方に教えていただきながら研究を進めたいと目論んでいます。よろしくお願いいたします。

青木 茂(寒冷海洋圏科学部門)

南大洋は、緯度方向に完全な境界がないといった地理的条件や底層水の生成域であるといったユニークな特性から、海洋研究者の興味を集めてきました。近年では、モデル実験の結果から、「地球規模温暖化のしるし」が南大洋に現れるとする研究もあり、気候変動研究の面でも重要な海域と認識されています。

南大洋は、緯度方向に完全な境界がないといった地理的条件や底層水の生成域であるといったユニークな特性から、海洋研究者の興味を集めてきました。近年では、モデル実験の結果から、「地球規模温暖化のしるし」が南大洋に現れるとする研究もあり、気候変動研究の面でも重要な海域と認識されています。

実際、観測結果からも、ここ二、三十年間の南大洋の顕著な変化が指摘されるようになりました。私は日本南極観測の一環として1960年代から行われている海洋観測のデータを用いて、南極周極流インド洋区域の一部で、表層水温が上昇傾向にあることを示しました。またその傾向の空間的な特徴から海洋のフロントの移動も起こっているのではないかと推測しています。同様の研究として、中層フロートによる観測で周極流ほぼ全周にわたる暖水化を示唆する研究やウェッデル海の大陸沿岸域での同様な暖水化傾向を示したものが、ここ数年相次いで出版されています。

一方で、大気の研究からは南極振動(あるいは南半球環状モード)の統計的な重要性が示され、しかもここ二、三十年間このモードが強まっていると示唆されています。数値モデル実験の中には、大気の南極振動に対する海洋の応答を調べ、数年から数百年のスケールで海洋も同様に応答するという結果を示すものがあります。私は、南極沿岸での水位観測の結果から、沿岸水位の季節内変動は一様に変動し、しかも南極振動の強弱と非常によく対応することを見出しました。しかし、それ以上の時間スケールでは、データの品質や空間分布の制約といった問題もあり、南極振動との対応についてはまだよく分かりません。周極流域でみられる変動についても大気変動の影響が考えられますが、大気変動へのフィードバックといった点も含めて、今後の大きな課題です。

南大洋の研究は急速に進展しつつありますが、観測網の整備といった観点からみるとまだまだ不十分です。船舶は言うまでもなく中心的な観測プラットフォームですが、新たなプラットフォームを探ることが不可欠で、人工衛星からは今以上に多くの有用な情報を引き出すことができると考えています。私はこうした観点から、氷山の漂流から海洋の流れの空間変化・季節変化を推測したり、定着氷の上でGPSを用いて水位の時間変動を求めるといった研究を行ってきました。こうした手法は往々にして別の手ごわい問題を引き起こしますが、他の効果が目的とする信号の誤差以下と考えられる場合には有効ですし、それらの効果自体も研究に値するものが多いという点で大きな可能性を秘めていると考えています。

私が取り組んでいるジグソーパズルの全体像を窺うにはいまだ程遠いものの、手に取るピースのどれにも海洋と大気、海洋と海氷・氷床といった複数の絵柄が浮かんでいるように見えます。低温研はこうした研究の第一人者が集う理想的な環境で、皆さんと一緒に仕事ができることをとても楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。

| 日付 | 内容 | 氏名 | 職名(旧職) |

|---|---|---|---|

| 15. 3.20 | 任期満了 | 高田 守昌 | (科学研究支援員) |

| 15. 3.20 | 任期満了 | 飯塚 芳徳 | (科学研究支援員) |

| 15. 3.20 | 任期満了 | 堀川信一郎 | (科学研究支援員) |

| 15. 3.20 | 任期満了 | 大坂 恵一 | (科学研究支援員) |

| 15. 3.20 | 任期満了 | 斉藤 健 | (科学研究支援員) |

| 15. 3.20 | 任期満了 | 木田橋香織 | (科学研究支援員) |

| 15. 3.28 | 任期満了 | 畑井 奈美 | (技術補佐員) |

| 15. 3.28 | 任期満了 | 中村真由美 | (技術補佐員) |

| 15. 3.28 | 任期満了 | 丸山 真澄 | (技術補佐員) |

| 15. 3.28 | 任期満了 | 山田 直美 | (技術補佐員) |

| 15. 3.28 | 任期満了 | 佐藤佳代子 | (臨時用務員) |

| 15. 3.31 | 定年 | グラジーリン,グレブ | (教授) |

| 15. 3.31 | 定年 | 遠藤 辰雄 | (助教授) |

| 15. 3.31 | 定年 | 堀口 薫 | (助教授) |

| 15. 3.31 | 定年 | 歸山 博 | (事務長) |

| 15. 3.31 | 任期満了 | 瀬川 鉄逸 | (技官) |

| 15. 3.31 | 任期満了 | 上森 美保 | (事務補助員) |

| 15. 3.31 | 任期満了 | 太田 倫子 | (事務補助員) |

| 15. 3.31 | 任期満了 | 歌代 長子 | (技術補助員) |

| 15. 3.31 | 任期満了 | 山里 明弘 | (非常勤研究員) |

| 15. 3.31 | 任期満了 | 上之 和人 | (非常勤研究員) |

| 15. 3.31 | 任期満了 | 村上 誠 | (研究支援推進員) |

| 15. 3.31 | 任期満了 | 平島 真澄 | (研究支援推進員) |

| 15. 4. 1 | 転出 | 成田 英器 | 総合地球環境学研究所助教授(助教授) |

| 15. 4. 1 | 転出 | 小関 隆 | 医学研究科・医学部庶務掛長(庶務掛長) |

| 15. 4. 1 | 転出 | 桑野 勇次 | 文学研究科・文学部図書掛長(図書掛長) |

| 15. 4. 1 | 転出 | 柏原 麻美 | 遺伝子病制御研究所会計掛主任(会計掛主任) |

| 15. 4. 1 | 転出 | 石窪 順子 | 工学研究科・工学部情報エレクトロニクス系専攻事務室主任 (第二研究協力室主任) |

| 15. 4. 1 | 併任 | 西村 浩一 | 客員教授(防災科学技術研究所主任研究員) |

| 15. 4. 1 | 転入 | 目澤 誠一 | 事務長(室蘭工業大学地域連携推進室長) |

| 15. 4. 1 | 転入 | 金崎 知喜 | 庶務掛長(学務部厚生課厚生企画掛長) |

| 15. 4. 1 | 転入 | 小峯 邦夫 | 図書掛長(農学研究科・農学部図書閲覧掛長) |

| 15. 4. 1 | 転入 | 中田 雄二 | 会計掛主任(釧路工業高等専門学校学生課教務係教務主任) |

| 15. 4. 1 | 昇任 | 中坪 俊一 | 技術専門職員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 藤田 和之 | 技官 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 細部 実岐 | 事務補助員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 藤井 恵子 | 事務補助員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 中井ちひろ | 事務補助員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 宮本 淳 | 非常勤研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 日高 宏 | 非常勤研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 木村 詞明 | COE非常勤研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 関 宰 | COE非常勤研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 戸田 求 | COE非常勤研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 渡辺 智美 | 研究支援推進員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 高田 守昌 | 科学研究支援員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 堀川信一郎 | 科学研究支援員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 大坂 恵一 | 科学研究支援員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 斉藤 健 | 科学研究支援員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 木田橋香織 | 科学研究支援員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 清水 大輔 | 産学官連携研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 瓜生 匡秀 | 産学官連携研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 織田 康則 | 産学官連携研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 都築 誠司 | 産学官連携研究員 |

| 15. 4. 1 | 採用 | 佐藤佳代子 | 臨時用務員 |

| 15. 4.30 | 任期満了 | レッパランタ,マッティユハニ | (外国人研究員・客員教授) |

| 15. 4.30 | 辞職 | 西村 雅美 | (事務補助員) |

| 15. 5.24 | 死亡 | 大坊 孝春 | (技術職員) |

| 15. 6. 1 | 採用 | ブグリンスキー,バレリー | 外国人研究員・客員教授 |

| 15. 6. 1 | 昇任 | 青木 茂 | 助教授(国立極地研究所助手) |

| 15. 6.16 | 採用 | 竹谷明希子 | 事務補助員 |

| 15. 7. 1 | 採用 | 岩崎 郁 | 科学研究支援員 |

| 15. 7.31 | 辞職 | 佐藤佳代子 | (臨時用務員) |

| 15. 8.31 | 任期満了 | ブグリンスキー,バレリー | (外国人研究員・客員教授) |

| 15. 9. 1 | 昇任 | 金崎 知喜 | 学務部厚生課課長補佐(庶務掛長) |

| 15. 9. 1 | 転出 | 安原 優子 | 農学研究科・農学部技術部(技術専門職員) |

| 15. 9. 1 | 配置換 | 菅原史子 | 庶務掛長(専門職員) |

| 15. 9. 1 | 転入 | 奴賀 修 | 専門職員(総務部人事課専門職員) |

| 15. 9. 1 | 採用 | コスタル,ウラジミール | 外国人研究員・客員教授 |

| 15. 9. 1 | 採用 | 高塚久美子 | 臨時用務員 |