2002年2月 No.13

ピンポン球(55万個)を用いた宮の森スキー競技場での雪崩実験:雪崩の内部構造と流動機構の解明は、地球科学、防災科学の発展に大きな意義を持つが、自然条件下での雪崩観測は多くの制約を伴う。そこでスキー競技用ジャンプ台を雪崩実験斜面として利用し、最大65万個のピンポン球を流下させる実験を行なった。雪崩を「粒子の集団が重力の作用のもと、空気や底面それに粒子間で相互作用しながら流れ下る現象」のひとつとしてとらえたアプローチである。ピンポン球は空気中で重力落下する終速度が小さいため、短時間で空気抵抗とバランスした定常状態に到達することができる。相似則からは本実験が、50m/sで4km以上流れ下った大規模な煙り型雪崩に匹敵することが導かれる。(解説:西村浩一,写真撮影・提供:阿部幹雄)

青田昌秋(流氷研究施設)

さいはての地・紋別に設置された流氷研究施設に勤務してから早くも36年が過ぎた。赴任するや流氷レーダーの建設の仕事が待っていた。山の道路設計、建築のにわか現場監督が続いた。3年を要してようやくレーダー網が完成、私はこの検証実験に専念、流氷と波の識別法を開拓した。レーダー網は防災面では偉大な力を発揮した。流氷遭難はほとんどなくなった。

地域貢献と同時に、生命に関わる現業官庁的任務と巨大な維持費獲得という重荷を背負うことにもなった。これは社会貢献と大学の使命を両立させる難しさを実感した。今後の教訓としていただきたい。

昭和50年頃から、私は宗谷暖流の研究を開始した。漁業操業域での海流計設置などは補償問題などが絡み困難であるが、漁業関係者や海上保安庁、気象庁の並々ならぬご協力をいただいた。お蔭で不明であった宗谷暖流の流れの機構を解明に成功、流速の推定も可能とし得た。ただ、大韓航空機事故の遺留品の漂着から、私の研究成果が市民権を得るようになったのは、悲しい想い出である。

近年、気象庁による明治時代からの流氷観測資料からオホーツク海・北海道沿岸の流氷勢力の減衰傾向を明らかにした。地球温暖化現象との関係は明確になっていないが、氷縁海域の事象として注目された。流氷勢力の衰退からも時の流れを感じさせられる。

いまや、大学の使命の見直しが求められる時代である。研究は地域から地球規模へと進展しつつある。しかし、氷海研究の原点として、氷海現場からの発想、研究者の国際的交流は重要である。

海氷研究の前線基地として、当施設が有効に生かされること祈っている。また、当地から生まれた「オホーツク海と流氷に関する国際シンポジウム」は今回で第17回目となった。

毎年、流氷の時期に、同一場所で、研究発表やワークショップが行われる国際会議として定着し始めている。地域住民の応援で運営されるのもその特徴である。

遠隔地で不便とか、テーマが雑多過ぎるなどのご意見もあろう。地域の時代である。利便性だけでは中央集権を加速するだけである。また、事務局はテーマを規定するわけではない。開催運営のお世話をして、氷海研究の振興を願う組織である。私は研究者への貸座敷と称している。関係者一同'継続は力なり'とこれまで努力してきた。地域と氷海研究のために、今後も低温研究所の皆様のご参加、ご協力を願っている。

36年間、教官、事務の皆様に大変お世話になりました。大学を去るにあたり、お願いと研究所のご発展を祈ってご挨拶に代えさせていただきます。

奇しくも、西暦2000年は、中谷宇吉郎生誕100年にあたる。そんな年のはじめに、大学や研究所をめぐる昨今の複雑怪奇な状況を離れて、科学に夢を託したいと思った次第である。

Gleb E. Glazirin (Cryosphere Science Research Section)

One of the new and interesting problems under my consideration is the study of mountain glacial systems. A glacial system is a set of glaciers within a single territory. The climatic conditions of their existence vary more or less simultaneously in time. The size of the system can be chosen to match the intended scheme of study.

The interest of the system is defined, on the one hand, by the existence of practical problems including the calculation of the glacial contribution of run-off to mountain river basins total run-off, reconstruction of area and structure mountain glaciarization in the past and its prediction in the future, and the evaluation of high-mountain landscapes. On the other hand, it is necessary to advance from individual glaciers, already thoroughly studied, to consider the next hierarchical level of glacial objects - glacial systems. Interest in systems is promoted by the detailed standardized information collected during the last decades and concentrated in the Catalogue of Glaciers of the USSR, inventories of glaciarization of other mountain regions of the World, and in the Atlas of Snow and Ice Resources of the World.

In contrast to individual glaciers the systems, as a rule, demand statistical description of their characteristics. Considerable problems arise in this case. One of these is the distribution of glaciers by their area (f). There are many small glaciers in all systems but their number diminishes sharply with increasing area. Estimations indicate that this distribution follows Pareto law

Here α is the only parameter, f min is assumed to be the minimum area of a glacier.

This law describes distributions of very many social, economic and even geographical objects. It covers, for example, the distribution of cities by their population, stars by their brightness, and rivers by their length. The productivity of scientists, expressed in the number of their publications, also obeys this low. Unfortunately the low is practically unknown to glaciologists and hydrologists. Despite its wide application, Pareto's low is investigated much less than other distributions such as the normal, Poisson, and Pearson, etc. The low has some unusual features, in particular, it has no moments of order higher than a. Distributions of glaciers by their area have a < 1. Hence, even mathematical expectation does not exist, meaning that the empirical average value does not converge to any particular value as the number of glaciers measured increased. Of course, all correlation techniques are inapplicable.

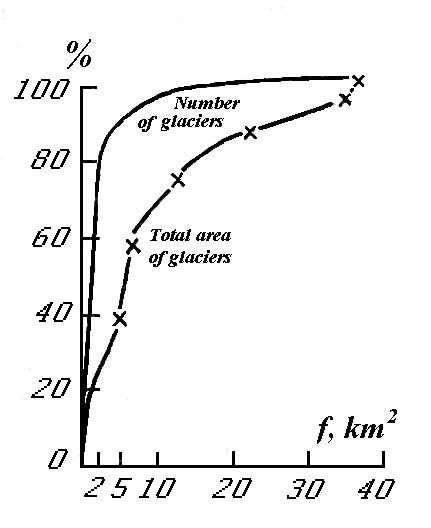

The important conclusion is that the leading part in a mountain glaciarization is hold by small glaciers. Integrated curves of distributions of number and area of glaciers on Kamchatka peninsula are shown on a figure. Here the share of a whole number of glaciers and glaciarization area of glaciers of area less than f contain are shown.

These curves have the same shape for other mountain areas also. One can see that more than half of glaciers have areas less than 2 km2, half of glaciarized area of the peninsula is concentrated in glaciers having areas less than 5 km2. In contrast most expeditions and stationary research stations only study the regimes of large glaciers. Koryto Glacier, studied by employees of ILTS for many years, has an area of 8.8 km2.

The paramount scientific and applied problem is calculation of the possible changes of glaciarization under climate change. Equilibrium line altitude (ELA) is a link between climate and glaciarization. ELA is the precise altitude where annual accumulation is equal to annual ablation on a glacier and its altitude increases as climatic conditions deteriorate (reduction of precipitation, increase of summer air temperature). In turn, the integrated characteristics of glacial systems are closely connected with ELA. A technique allowing the evaluation of changing ELA, the areas of glaciarization, and the number of glaciers in river basins was developed. It also permits the calculation of changes in the share of glacial run-off in total mountain river run-off under climate change. It turned out, that the characteristics react very sensitively to even small changes of climate.

Reaction of glaciarization of the western part of Central Asia to rather small change of precipitation (5 per cent) and summer air temperature (0.7 °C), predicted by one of the most favorable scenarios of climatic change to 2050, is shown in a table as an example:

| Characteristics of glaciarization | 1980 | Predicted to 2050 |

|---|---|---|

| Equilibrium line altitude, km | 4.00 | 4.09 |

| Area of glaciarization, km2 | 1450 | 1190 |

| Number of glaciers | 3230 | 2760 |

| Volume of ice, km3 | 39.6 | 31.0 |

| Run-off from glaciarization, km3/year | 3.27 | 2.37 |

It should be reminded that the increase of precipitation is favorable for glaciers, and a rise in temperature is adverse.

Many other interesting mathematical problems are connected with studying of glacial systems. For example, the theory of fractals can be applied to the problem.

The basic area of my glaciological interests is Central Asia. However many of the methods developed are applicable to other areas of mountain glaciarization as well.

I should like to remind you that Central Asia is a region having extremely contrasting natural and, in particular, climatic conditions. Vast deserts and high mountains reaching 7000 m are adjacent here. These mountains are an advanced post intercepting western flux of moisture from the Atlantic. Therefore considerable glaciarization exists here. It is a big glacial system.

The limiting factor for economic activity in Central Asia is the presence of water. Water from melted glaciers is a significant source feeding into all rivers of the region without exception.

There were about 18,800 glaciers with a total area of 17,100 km2 in Central Asia according to the inventory of data from 1945-1950. It was found that the glaciarization area reduced with the rate of 0.5-0.7 per cent a year. It means that Central Asia has lost from a quarter up to a third of its glaciarization during last half-century.

I should like to draw the attention of Japanese glaciologists to the study of Central Asian glaciarization. Undoubtedly, investigation of the spatial distribution of ELA and of glaciers over the region should help to understand better the structure of the climatic system and the glaciarization of the whole high-mountain Asia.

皆川 純(低温基礎科学部門)

光合成の世界には、光阻害(photoinhibition)という大きな分野がある。光阻害という言葉は、供給された光を処理しきれなくなった光化学系(光エネルギーの化学エネルギーへの転換を行う)が機能不全をおこすことを意味するが、狭義にはD1タンパク質という光化学反応の中心的なタンパク質が分解され酸素が発生しなくなることを指す。私はずっとこの分野の重要性がよくわからなかった。特にD1タンパク質の分解という現象の捉え方がよくわからない。分解されるのは事実であるから自然現象の一つとして是非解明されるべきだ。ここまでは良いのだが、かくも多くの人々がこんなに多くのエネルギーを注ぐほどのことかと思っていた。本当に多くの論文が書かれている。植物がどのような状態のとき、どの程度の光を当てるとどこのタンパク質のどこで切断が起こり、その結果どこの電子伝達がどうのこうのと実に綿密に調べられている。昔私がした仕事でも、光化学系のある変異体を作製したところ予想に反して大変なスケールの光阻害が起きてしまい、(仕方なく)それを変異体の性質として詳述したということがあった。皆がみな仕方ないから調べているわけでもあるまいが、仲間うちで話しても光阻害研究の重要性に関してピンときたことはなかった。巷で言われている模範解答としてはこんなところでは無いかと思う。「強すぎる太陽光が当たった農作物では光阻害のため生産量が落ちる。光阻害を克服する術を学ぶために、光阻害について詳しく調べるのだ。」

光合成は太陽光のエネルギーを化学エネルギーに転換するたいへん生産性のある反応であり、独特の素反応の集大成からなる。他にいくらでもやることはあるのだ。なぜ光阻害なのか? 最近の仕事から、私はこの問いに対する自分なりの答を得たように思う。私は普段、クラミドモナスと呼ばれる緑藻で変異体を作製し光化学反応の詳細を解析するということをしているのだが、らん藻で得られた変異体群の解析を行うという機会に恵まれた。通常らん藻は緑色をしているが、強光にさらすことによって色素を失い黄白色に変容する。今回の変異体群は、D1タンパク質に人為的にランダム変異を導入し強光のもとでも緑色を保つものだけを選択した、という性質のものであった。選択された変異体群に残された変異を調べれば、ランダムに導入された変異のうちどの変異が色素分解を防止する箇所なのか明らかになる。と、思われた。ところが予想に反し、それぞれの変異体はD1タンパク質上のバラバラな位置に変異を持ち、どこが色素分解防止への重要なスポットなのかはっきりしない。そこで、これらの変異体の光化学反応の詳細を調べてみようということになった。

いくつかの変異体を選び熱発光という手法によって解析を行ったところ、興味深い結果が得られた。技術の詳細は省かせていただくが、どの変異体においてもQAと呼ばれる第一キノンからQBと呼ばれる第二キノンへの電子伝達の平衡が第一キノン側に傾いていたのだ。つまり、非効率な電子伝達を行う細胞が青々としたコロニーを形成していたということになる。進化の末に完成されてきた光合成という高度なシステムが、なぜかくもやすやすと機能改善されたのかに首をひねっていた私は、この結果にとても納得がいった。こっちの人は擦り傷、あっちの人は切り傷、はたまたそっちは打ち身とくれば、どちら様も少しずつ元気がなかろうというものだ。さて、以下が全体像を説明するわれわれの仮説である。 “変異体では電子伝達の効率が落ちているために、強光をあててもエネルギーの過剰な流入は起こらず、これらの細胞は弱光が当たったのと同じ状態になる。” 扱いきれない量の仕事が回ってきても、元気がないゆえに、それを下の人に回すことができなかったというわけである。この説の真偽は今後の検証を待たねばならないが、私個人としては目から鱗が落ちる思いであった。ここに光阻害に対しての発想を転換することができたからだ。

強光下で植物が苦しいのは事実である。ならば強光をあてても強光の効果が出ないようにすればよい。そのことをらん藻の変異体は身をもって教えてくれたように思う。ではもっと視点を大きく持ってみよう。一般に強光があたると(その弊害として)D1タンパク質の切断が起きると言われている。せっかく作り上げた精緻なマシーナリーが破壊されるわけで、細胞にとっては迷惑な話である。 “阻害” という言葉もここから来ている。しかしこれは、見方を変えると “積極的に壊している” と取ることもできるのではないか。いざ過剰なエネルギーがやってきたときに、まずD1タンパク質を壊すことによってそこでエネルギーの流れを遮断する。言い換えれば、ここをガス抜き箇所とするのだ。そうすれば下流でひきおこされるかもしれない本当の障害は未然に回避されるであろう。D1タンパク質の切断は光阻害の結果ではなく、進化の歴史の中で植物が大事に育てあげた光阻害への積極的な自衛策であると考えてみたい。

ところで光阻害は冬の常緑樹でも起こりうることをご存知であろうか。緑葉を付けている以上光は集まってくるが、この低温下では下流のエネルギー生産効率は極端に落ちている。だから真冬の晴天などでは真夏以上の障害がおきている。だから真冬の晴天などでは真夏以上の障害がおきても不思議ではないのだが、どうやら北海道の木々はこれを克服しているらしい。今回の発送の転換をより大きなスケールに膨らませ、北海道の木々の謎にも挑戦しようと思っている。

スーディク スィルヴィアン (寒冷陸域科学部門・COE非常勤研究員)

近年の極地雪氷気候研究で、特に着目されている現象の一つに、エル・ニーニョ現象のような気候イベント[Cullather et al., 1996]や、突然昇温イベント[Enomoto et al., 1998; Weller, 1998]が、極地雪氷にもたらすインパクトを挙げることができます。こうした気候イベントは、大気・海洋・陸上雪氷圏を広く巻き込んだ現象ですが、視点を温度に向けた場合には、大気温度の変動イベントとして特徴づけることができます。しかし、こうした変動イベントの全体像をとらえるには、大気温度について、広域での時系列そして空間分布を調査しなければなりません。地表温度の観測手法としては、人工衛星を観測のプラットフォームとして、地表からの赤外線放射を調べることはしばしば行われる方法です。この手法は、年平均の気温や月平均の気温を、精度1〜3℃で明らかにすることができます[Comiso, 1994]。しかし、赤外放射を用いた地表観測は、宇宙空間にある地球観測衛星から赤外線の波長で地表が見えること、すなわち、雲がないことが前提条件になります。こうした条件は実際には長く続くことはなく、現実的ではありません。たとえば、南極域で冬季に発生する突然昇温イベントは、通常曇天をともないながら発生する現象であり、赤外放射を用いて観測することは困難です。

一方、マイクロ波輝度温度の年間トレンドは、地表にある雪氷の温度の年間トレンドと良く一致します。特に、37ギガヘルツの高周波のマイクロ波では明瞭に見えます[Sherjal and Fily, 1994; Shuman et al., 1995]。私がCOE特別研究員として研究を実施した期間、私はマイクロ波輝度温度から地表面の大気の温度を抽出する方法についての研究をすすめました。この研究では、大気温度の変化が、雪や氷の温度の変化を引き起こし、それがマイクロ波放射輝度の変化として出現するプロセスを扱います。この目的のため、通称「Strong Fluctuation Model」と呼ばれる不均一媒体内の電波伝搬モデルから導いた雪のマイクロ波誘電率モデル、それに、単純化された放射伝達モデルを使用しました。これらの研究はすべて原著論文として出版しました[Surdyk,2002]。重要な点は以下のように要約することができます。

現実の積雪では、マイクロ波輝度温度は、放射率と実効物理温度の積として表されます。実効物理温度とは、積雪表面から内部までの媒質(つまり雪氷)の温度を、放射伝達関数をもちいて平均化した物理温度のことです[Zwally, 1977]。平均化にする対象の深度は、マイクロ波の積雪内での浸透深から決定します。たとえば、マイクロ波放射センサーの一つとして知られるSMMR (Scanning Multi-channel Microwave Radiometer) では、浸透深は以下のよう低周波ほど深く高周波ほど浅くなります。6.6ギガヘルツでは20-40メートル、10.7ギガヘルツでは6-16メートル、18ギガヘルツでは1-5メートル、37ギガヘルツでは0.1-1.4メートルです。放射率の時系列変動は通常小さいため、定義に基づけば、マイクロ波輝度温度の時系列変動は、積雪の実効物理温度の変動ということになります。

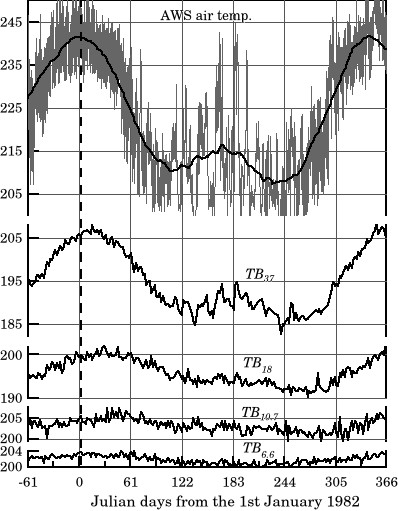

図1は、無人気象観測装置で観測された地表付近の大気の気温と、SMMRセンサーで観測されたマイクロ波輝度温度の年変動の比較を示します。これは、南極ドームC基地(南緯74度50分、東経123度00分、標高3280m)で得られた1982年の観測値を例としたものです。各周波数でのマイクロ波輝度温度の季節変動は、大気の気温の傾向によく追随しています。ただし、この図に同時に現れている傾向として言えることは、周波数が低いほど、輝度温度変動の振幅は減少し、同時に、大気温度とマイクロ波輝度温度の最大値出現時期の時間差(つまり位相差)は増大します。この時間差は、図1の中で上下方向に引いた点線として見ることができます。この時間差は、37ギガヘルツでは約15日、18ギガヘルツでは約28日、10.7ギガヘルツ以下では30日以上になります。低周波側では、マイクロ波輝度温度は表面から10メートル以上の内部層までの氷からの放射が積分された形で検知されます。放射にかかわるこうした深さは、電磁波の浸透深という概念で表すことができます。大気から積雪内部への熱伝導が重要なプロセスですので、積雪表面付近の温度変化振幅に比べて内部の温度変化振幅は、減衰し、且つ時間遅れをともなって現れます。

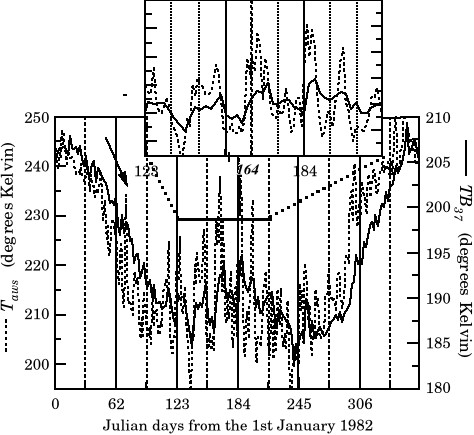

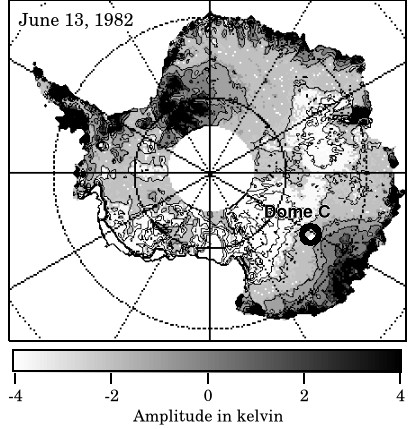

図2は、大気温度の短期変動が、積雪のマイクロ波輝度温度にどんな影響を与えているかを示したものです。10日程度以下の短期変動では、37ギガヘルツの輝度温度は大気温度の短期変動にただちに追随します。この場合、輝度温度変動が大気温度変動に追随する時間差は、1日かそれ以下になります。したがって、数日以上の長さの時間スケールで発生する大気温度の変動(昇温や降温)は、積雪のマイクロ波輝度温度の変動として人工衛星から十分に有意に観測可能なのです。逆に1日よりも短い時間スケールの大気温の変動は、輝度温度に現れにくく、観測は困難です。より高い周波数においては、マイクロ波の浸透深は1メートルそこそこなので、積雪の実効物理温度は大気の温度と近くなるのです。このようにして、37ギガヘルツでのマイクロ波輝度温度は、大気の温度変化に関して非常に役に立つ見積もりを与えることになります。最も有効なケースは、3日間から10日間程度の期間にわたって発生する昇温イベントや降温イベントです。こうした昇温イベントをとらえた実例を図3に示します。

ここまで述べたようなマイクロ波輝度温度を利用した大気温度の観測は、精度の点から見れば、現地観測や赤外放射を利用した観測には及びません。しかし、時間を問わず、なおかつ踏査不可能な地域のデータを供給するという点では、極地気候の研究には、他の観測手法が絶対に追随できない不可欠な情報をもたらします。基本原理は今までの研究で整理ができ出版をしてきました。今後、応用研究がさらに発展し、極域での気候変動イベントや、全地球的な気候変動と極域雪氷圏のリンクが解明されることを期待して研究を続けています。

図1. 無人気象装置で計測された大気温度の年間の時系列変化(AWSとして示す)と、SMMRセンサーの4つのマイクロ波周波数での輝度温度(TBとして示す)との比較。南極ドームC基地で、1982年に観測されたもの。横軸は、日付をユリウス日として表現。縦軸はケルビンであらわし、すべてのデータについて共通の軸として表した。大気温度の年間の時系列変化については、2ヶ月を平均化窓として平滑化した値も示した(図中、濃い実線)。

図2. 無人気象装置で計測された大気温度の年間の時系列変化(AWSとして示す)と、37ギガヘルツでのマイクロ波輝度温度との比較。南極ドームC基地で、1982年に観測されたもの。データはすべて日々毎の平均値を用いている。マイクロ波放射が、気温変動に追随して発生する様子が読める。

図3. 1982年6月13日の南極のマイクロ波輝度温度の変動を示した図。この日は、図2のユリウス日表現では164日に相当。昇温イベントが、ドームCの北側に濃い色の領域として明瞭に現れている。

Comiso, J.C., Surface temperatures in the polar regions from Nimbus 7 temperature humidity infrared radiometer, J. Geophys. Res., 99 (C3), 5181-5200, 1994.

Cullather, R.I., D. Bromwich, and M.L. van Woert, Interannual variations in Antarctic precipitation related to EL Nino-Southern Oscillation, J. Geophys. Res., 101, 19,109-19,118, 1996.

Enomoto, H., H. Motoyama, T. Shiraiwa, T. Saito, T. Kameda, T. Furukawa, S. Takahashi, Y. Kodama, and O. Watanabe, Winter warming over Dome Fuji, East Antarctica and semiannual oscillation in the atmospheric circulation, J. Geophys. Res., D18 (103), 23103-23111, 1998.

Sherjal, I., and M. Fily, Temporal variations of microwave brightness temperatures over Antarctica, Ann. Glaciol., 20, 1994.

Shuman, C.A., R.B. Alley, S. Anandakrishnan, and C.R. Stearns, An empirical technique for estimating near-surface air temperatures in central Greenland from SSM/I brightness temperatures, Remote Sens. Env., 51, 245-252, 1995.

Surdyk, S., Using microwave brightness temperature to detect short-term surface air temperature changes in Antarctica: An analytical approach, Remote Sensing of Environment, 80 (2002), 256-271, 2002.

Weller, G., Regional impacts of climate change in the Arctic and Antarctic, Ann. Glaciol., 27, 543-552, 1998.

Zwally, H., Microwave emissivity and accumulation rate of polar firn, J. Glaciol., 18, 195-215, 1977.

石井 弘明(寒冷陸域科学部門・COE非常勤研究員)

極東ロシアのカムチャッカ半島では近年の急激な社会・経済情勢の変化により、タバコや焚火の不始末などの人為的な原因による森林火災が急増している。落雷などによる自然発生的な森林火災は森を再生させる役割を持ち、広域的な植生動態を規定する自然撹乱の1つである。しかし、人間活動によって、その頻度が変化するとその地域本来の植生動態が失われてしまう恐れがある。私たちは98年よりCOEプロジェクト「寒冷圏における大気ー雪氷ー植生相互作用の解明」に伴う森林調査を通して人間活動による森林火災の増加がカムチャッカ半島の植生動態に及ぼす影響を予測する研究を続けてきた。

木材生産を重視した森林管理政策では、森林火災は財産である山林を焼失してしまう災害とされてきた。北米では広大な森林を火災から守るため、防災・消火活動を通して火事を抑制する森林管理政策が長年行われてきた。しかし、皮肉なことに自然発生的な森林火災をも抑制し続けた結果、かえって枯枝や落葉などの燃料が林内に蓄積され大規模な森林火災が頻発するようになってしまった。北米ではこれまでの木材生産重視の森林管理から、森林火災を災害ではなく自然の植生動態の一部ととらえる総合的な生態系管理へと大きく政策転換しつつある。そのきっかけとなったのは88年のイエローストーン国立公園での大規模な森林火災だった。当時、公園管理局は周辺の森林を管理する森林管理局と対立しつつも、消火活動を最小限にとどめ自然鎮火を待った。6万ヘクタールもの森林が焼失したが、それから10年以上たった現在では森林は再生され、途切れることのない自然の営みを我々に示してくれている。公園管理局は、この様な自然の営みを管理・保全することが国立公園の役割であると語る。

カムチャッカ半島を含む極東ロシアは広大な原生林に覆われている。このような「手付かずの自然」をもつ地域での森林動態の基礎研究は人間活動が介入する以前の森林の姿やそのダイナミックスを探り、森林を本来あるべき姿に近いかたちで管理して行くための方向性を私たちに啓示してくれるであろう。木材生産の場としてだけでなく森林を1つの生態系として多面的に管理して行くことは、地球環境の未来を担うわれわれ人間が果たすべき責任でもある。

| 日付 | 内容 | 氏名 | 旧職(現職) |

|---|---|---|---|

| 13.12.31 | 辞職 | 金子あかね | 第一研究協力室事務補助員 |

| 14. 1. 7 | 復職 | 松本 慎一 | 技術専門職員 |

| 14. 1.10 | 採用 | シモネイ,バーント | 外国人研究員・客員教授 |